結構耐震設計:強柱弱梁之檢核

鍾立來1,2、林聖學1、賴昱志1、黃國倫3、曾建創2

1國立臺灣大學土木工程研究所、2國家地震工程研究中心、3內政部建築研究所

強柱弱梁乃建築結構耐震設計重要之一環,可排除柱子破壞而導致之樓層崩塌,減少地震災害造成人員傷亡之情形。現行強柱弱梁之檢核相當簡易,但未必適用於每一個案。因此,現行之檢核準則,若能輔以側推分析或極限彎矩平衡法,則更可確認建築結構受地震力之行為是否符合強柱弱梁,充分掌握其耐震之表現。

一、前言

工程師在進行結構設計時,除了兼顧結構的安全性外,仍有經濟性及使用性的考量,故吾人不可能設計出強度可以抵禦所有地震之結構物,倘若發生遠大於設計地震力下之地震,結構物仍會發生破壞,在假設一定會發生破壞的情況下,吾人進行結構設計時,必須使結構具有較理想的破壞模式,以確保生命財產安全。

為確保結構物在面臨破壞時,塑鉸發生在梁端而非柱端,以避免產生軟弱層或是崩塌的現象,工程師於進行設計時,關於柱的設計不僅應考量柱在載重組合下所需承受之彎矩與軸力,仍須檢核柱在接頭處是否滿足強柱弱梁之規定,以期結構物於破壞時塑鉸能夠產生於梁端。

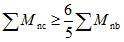

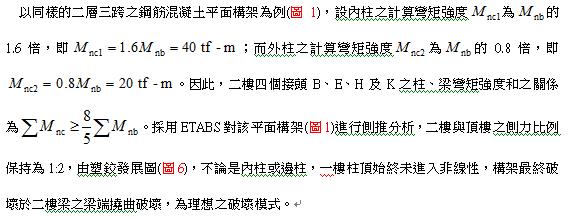

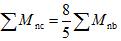

依據混凝土結構設計規範第15.5.2.2節[1],對於強柱弱梁之規定為:接頭處各柱之計算彎矩強度總和,不小於接頭處各梁之計算彎矩強度總和之1.2倍,即 。此準則簡單明確,工程師易於執行。可是建築結構系統之樣態繁多,如此簡單之準則,未必皆適用,例如各柱於接頭處之彎矩分配不均,有大有小,彎矩較大者可能率先進入非線性,形成弱柱強梁,故以彎矩強度之總和來作為檢核之依據,未必適用。有鑑於此,本文旨在探討強柱弱梁之檢核準則,並舉一案例,說明規範檢核強柱弱梁準則之局限性,輔以側推分析及極限彎矩平衡法,以充分掌握梁柱接頭處塑鉸之位置。

。此準則簡單明確,工程師易於執行。可是建築結構系統之樣態繁多,如此簡單之準則,未必皆適用,例如各柱於接頭處之彎矩分配不均,有大有小,彎矩較大者可能率先進入非線性,形成弱柱強梁,故以彎矩強度之總和來作為檢核之依據,未必適用。有鑑於此,本文旨在探討強柱弱梁之檢核準則,並舉一案例,說明規範檢核強柱弱梁準則之局限性,輔以側推分析及極限彎矩平衡法,以充分掌握梁柱接頭處塑鉸之位置。

二、強柱弱梁之檢核

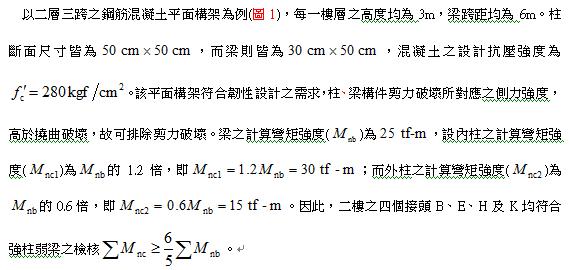

1.側推分析

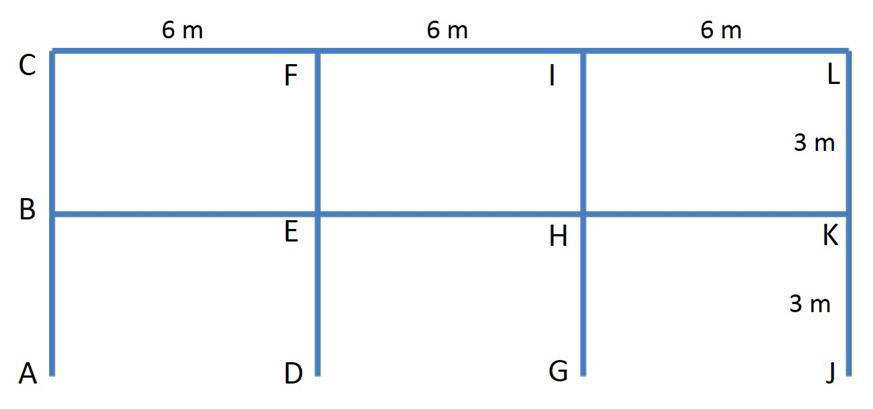

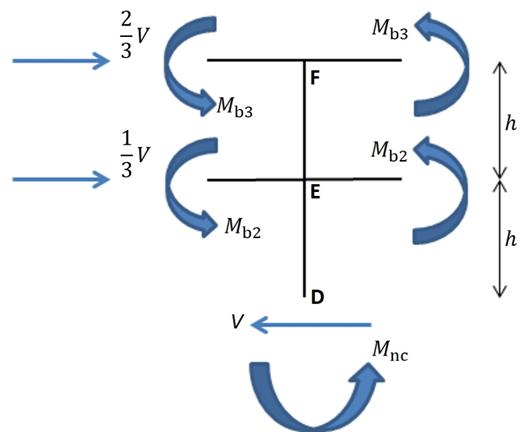

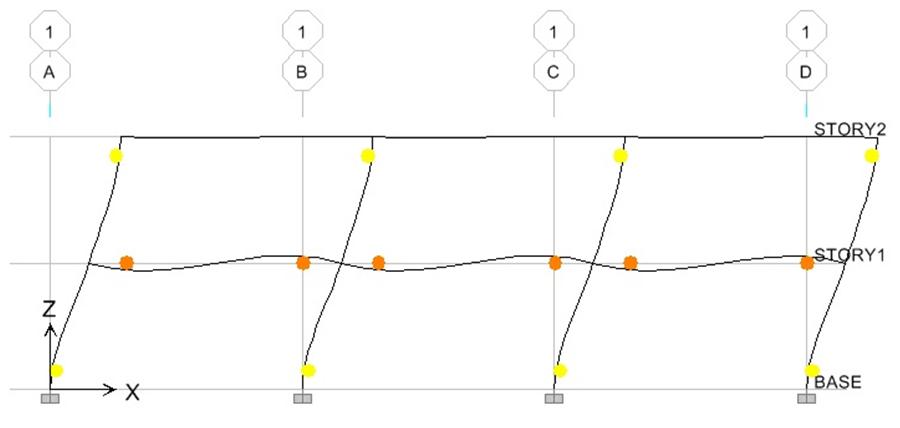

採用ETABS對該平面構架(圖1)進行側推分析[2],二樓與頂樓之側力比例為1:2,由塑鉸發展圖(圖2),不論是內柱或邊柱,一樓柱底及柱頂均先產生塑鉸,形成弱柱強梁,軟弱底層將會導致一樓崩塌,危及在建築物內人員之生命,乃吾人極不願意見到的破壞模式。因此,雖然通過規範[1]強柱弱梁之檢核,仍無法確保梁率先產生塑鉸之韌性破壞。

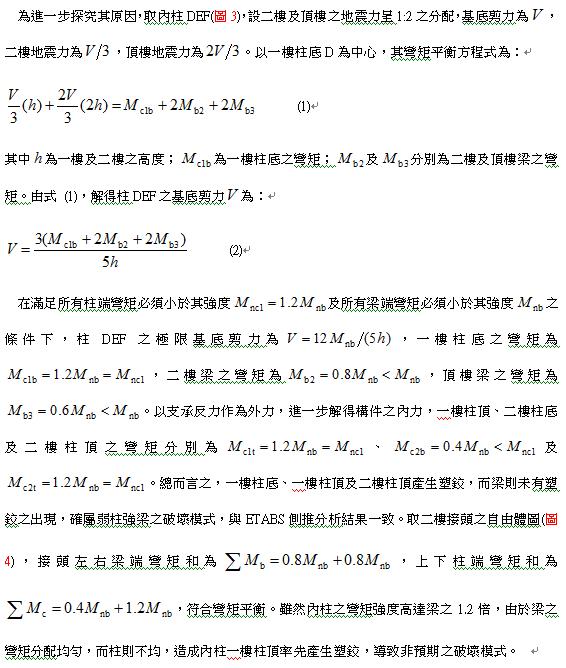

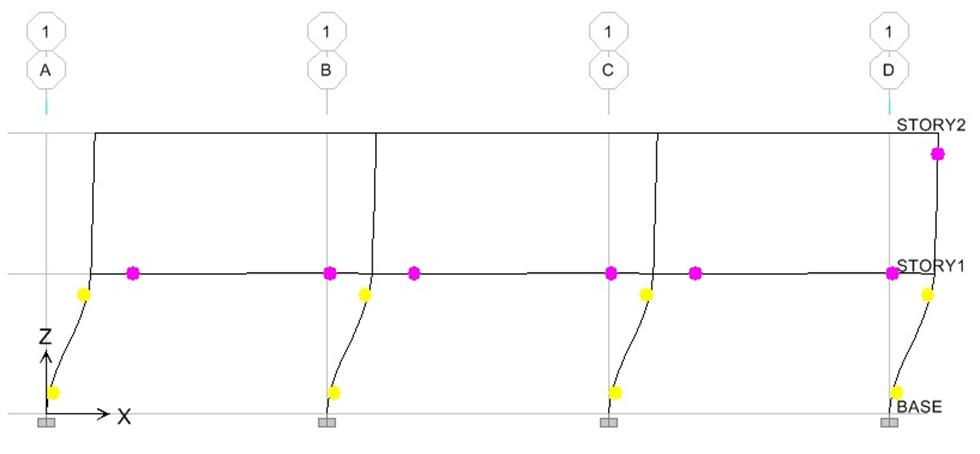

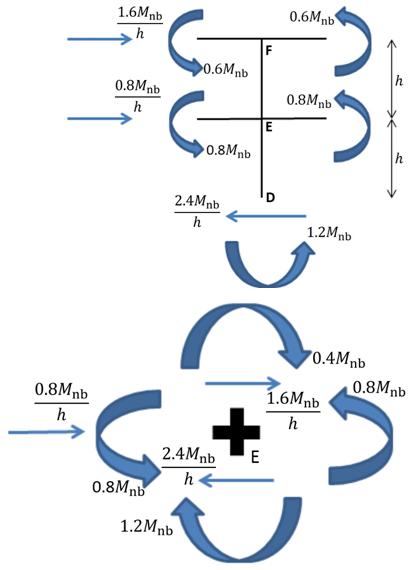

2.極限彎矩平衡分析

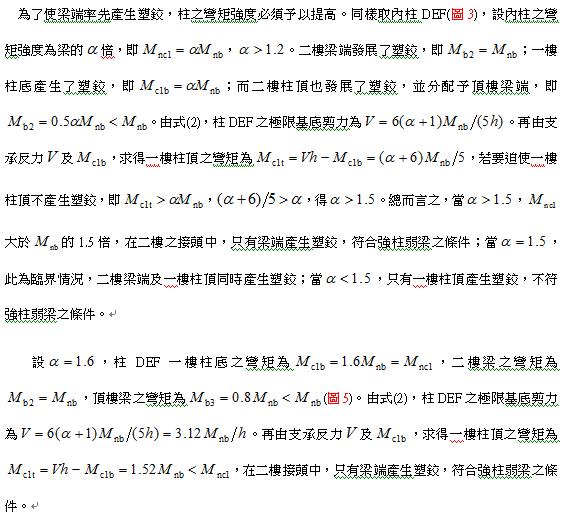

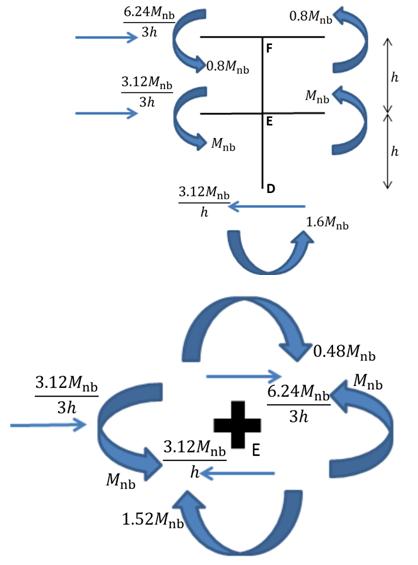

三、強柱弱梁檢核之修正

1.極限彎矩平衡分析

2.側推分析

四、結語

本文探討規範對於強柱弱梁之檢核,以二層三跨之平面構架作為案例,縱然其設計滿足強柱弱梁之需求,接頭柱彎矩強度和為梁之1.2倍,卻於ETABS側推分析發現,柱產生塑鉸先於梁,且一樓柱頂及柱底皆產生塑鉸,可能導致一樓崩塌,乃危險之破壞模式。進一步以極限彎矩平衡法,確認塑鉸形成之機制,在一接頭中,梁之彎矩比較均勻,而柱子則不然,可能一大一小,大的先進入非線性,造成弱柱強梁。

針對同一案例,再以彎矩平衡法,檢討強柱弱梁需求,接頭柱彎矩強度和必須大於梁之1.5倍,確保梁產生塑鉸先於柱,達成強柱弱梁之目標。最後以ETABS側推分析,接頭柱彎矩強度和設定為梁之1.6倍,證實所提準則,確屬可行。此一案例對強柱弱梁之檢核結果,未必適用於其他案例,因此,以規範之準則,先予檢核,再以側推分析或極限彎矩平衡法確認之,才是確保強柱弱梁之不二法門,以保障建築物及其使用者之安全。

參考文獻

[1] 內政部營建署「混凝土結構設計規範」,內政部91.6.27台內營字第0910084633號令訂定,內政部100.6.9台內營字第1000801914號令修正。

[2] 蕭輔沛、鍾立來、葉勇凱、簡文郁、沈文成、邱聰智、周德光、趙宜峰、翁樸文、楊耀昇、涂耀賢、柴駿甫、黃世建(2013),「校舍結構耐震評估與補強技術手冊(第三版)」,國家地震工程研究中心,報告編號:NCREE-13-023,台北。

|  | |  |

| 圖1 二層三跨之平面構架 | | 圖2 塑鉸發展( ) ) |

| | | |

| |  |

| 圖3 內柱DEF之自由體圖 | | 圖4 內柱DEF及其二樓接頭E之 自由體圖( ) ) |

| | | |

| |  |

| 圖5 內柱DEF及其二樓接頭E之 自由體圖( ) ) | | 圖6 塑鉸發展( ) ) |