潘博士的遙測教室

看圖說故事-談大規模崩塌

潘國樑 博士

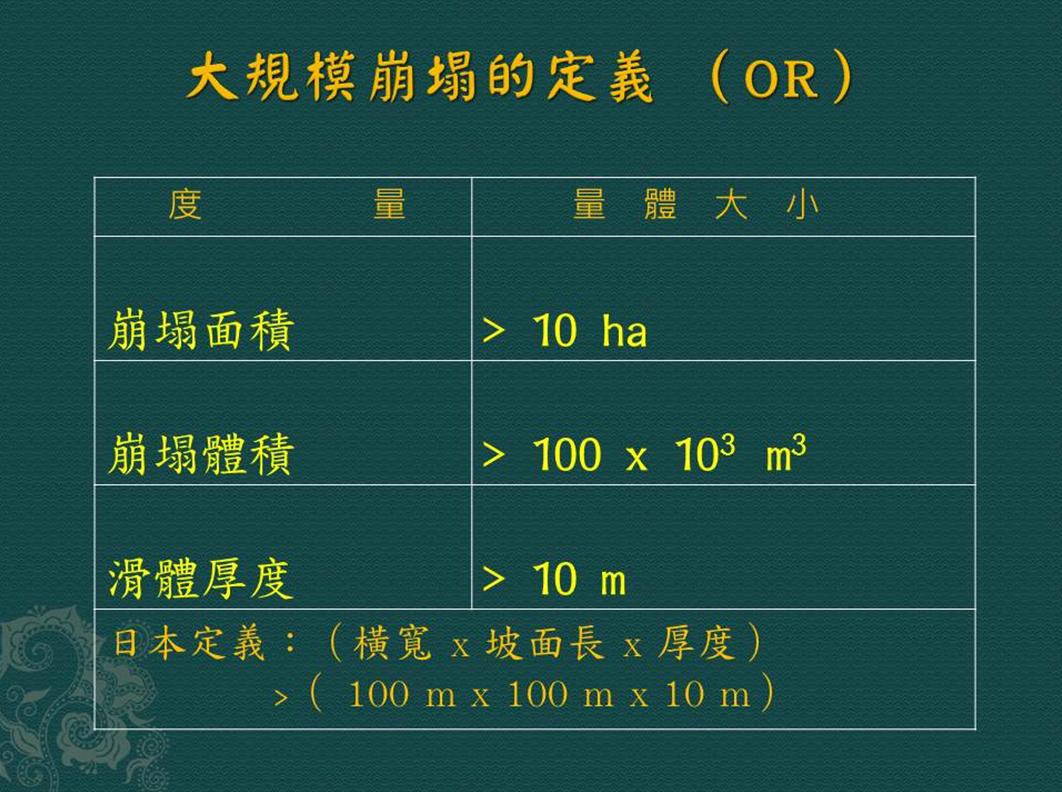

自從小林滅村事件發生後,日本人來台勘查,並提出深層滑動之說,國人乃開始注意深層滑動的案例。但因深層的定義難下,於是另創大規模崩塌一詞,指其體積大,滑面深之意。表1說明國內對大規模崩塌所下的定義,只要體積,面積,或滑面深度中任何一項的大小超過其界線,都可以叫做大規模崩塌。

表1 大規模崩塌的定義

作者將國內大家比較熟悉的幾個大規模崩塌歸納列表於表2。它們的運動機制,有弧型、平面型及楔型滑動。至於致災的嚴重性則與滑動規模的大小不一定成正比,例如基隆國道三號的順向坡滑動,其體積最小,但是損害則最大(小林村除外),計4車遭埋及36人死亡的慘劇。表2中損害最慘重的當然要屬小林村的埋村事件,其滑體的體積粗估達1.3億立方米,在一瞬之間(不到兩分鐘)一共將462人活埋。大規模崩塌最怕的就是像小林埋村事件一樣,規模既大,速度又快,幾乎來不及反應。水庫及河川如果遇到大規模崩塌,則不但發生土害,而且連帶而來的水害將更加恐怖。

表2 國人比較熟悉的幾個大規模崩塌

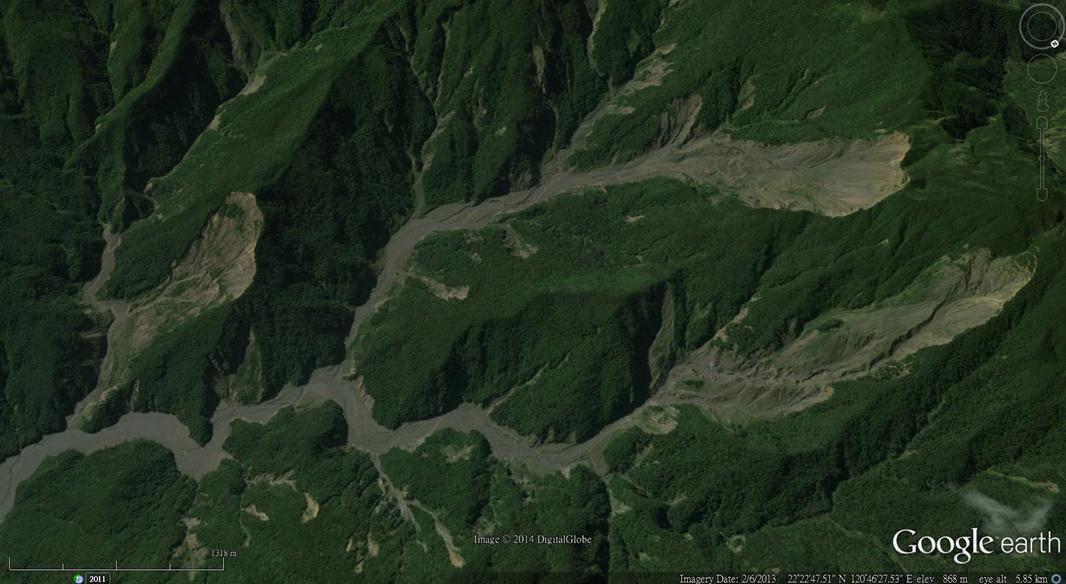

自從莫拉克風災及水災之後,就發生區帶而言,我們發覺大規模崩塌可以分成兩大類,一種是我們比較熟悉的重力式滑動,發生於邊坡,與水系的關聯性不大;另外一種則與水系密切相關,通常發生在水系的源頭,顯然與降雨有很大的關聯性。例如圖一就是一種重力式的大規模崩塌,其主崩崖既陡且高,下滑之後將河道往外推成U-型河曲。圖2則是一種水力式的大規模崩塌,其崩塌位置發生在水系的源頭,與地表逕流向著水系的源頭集流可能有密切的因果關係。圖三是重力式及水力式大規模崩塌混和發生的一個例子。這種分類方法對研究極端降雨的專家學者可能有相當的幫助。

| |  |

| 圖1 重力式大規模崩塌 | | 圖2 水力式大規模崩塌 |

圖3 重力式(藍色)及水力式(粉色)大規模崩塌混和發生的案例

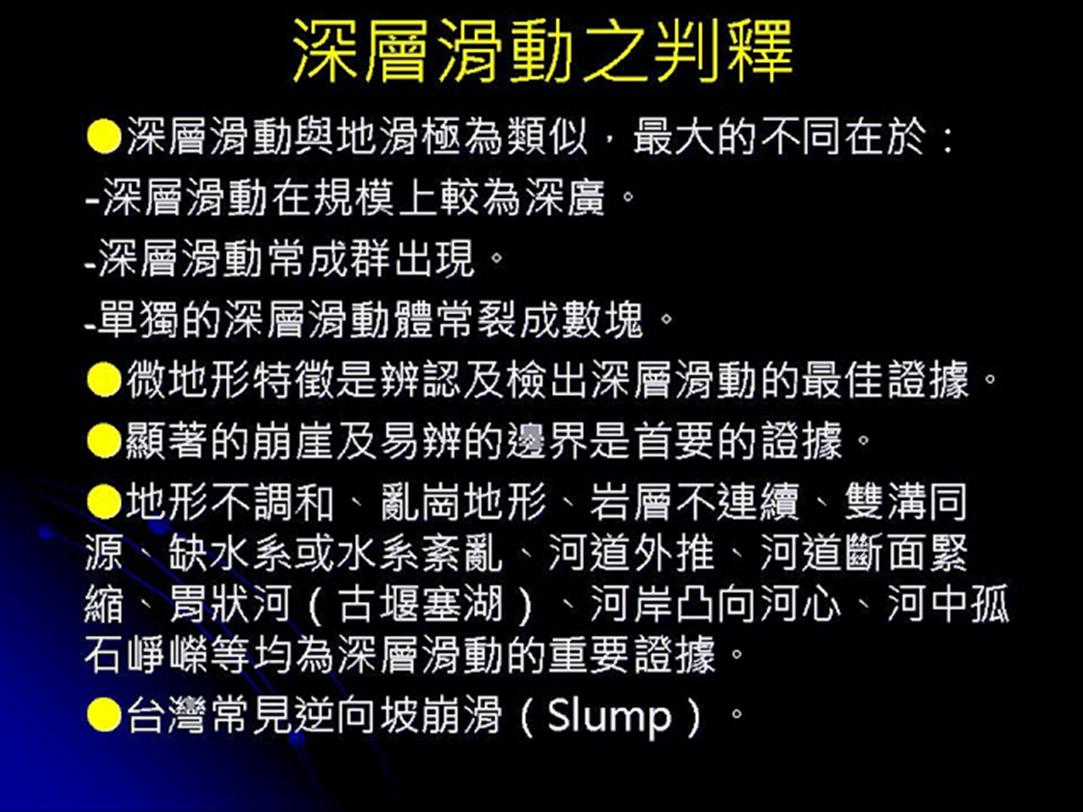

大規模崩塌的範圍廣闊,在衛星影像上比較容易辨識,作者將其辨識方法歸納成如表3所示。一般崩塌地的影像特徵它都具有,而且更加容易判斷,因為形體較大,且影像特徵更加明顯。

國內過去對邊坡災害的調查與研究都偏重在災後的事件型研究,也就是專找那些白白亮亮的區位為清查對象。現在進一步要研究大規模崩塌,則完全要依賴微地形的影像特徵來辨識。大規模崩塌發生後,即使經過非常長久的時間(例如100年),其在地形上仍然會留下顯著的疤痕;且除了地形特徵之外,植被的種類,生長期,健康情形,疏密度等都會提供非常有用的佐證。

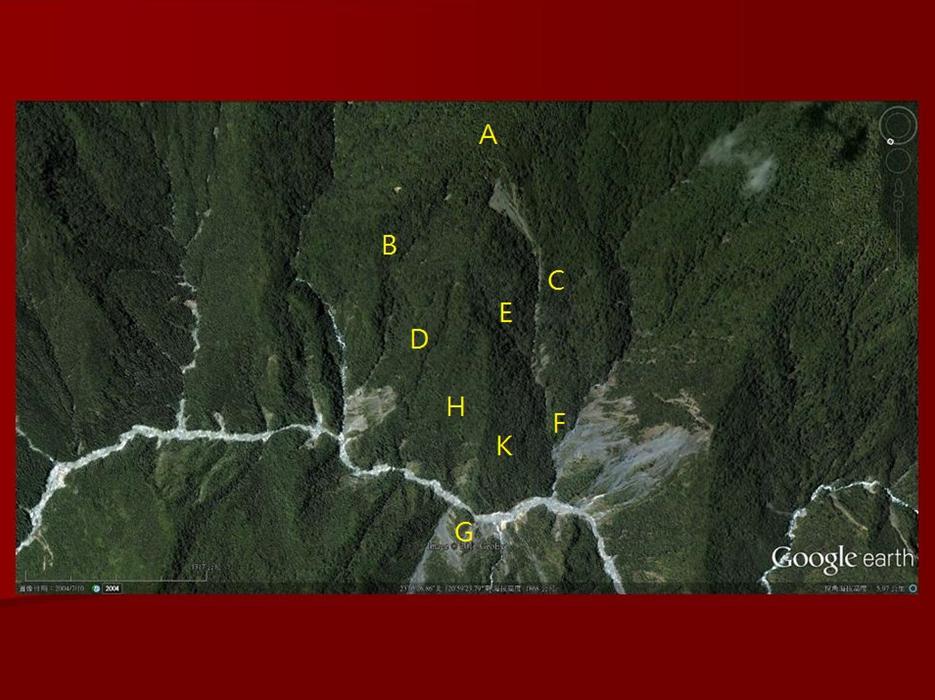

圖4即是一個滑動中的大規模崩塌,它首先由老崩塌體A-B-C的復活開始,證據在於A-C的剪力裂縫已經產生,造成植生死亡,且剛死不久,還未復育。這個老崩塌在復活之前就曾發生一次較淺的崩塌(即D-E-F),因為D及E兩條剪力裂縫的植被復育完全,故其發生時間顯然早於復發的A-C剪力裂縫(無植被者);可是老的A-C裂縫卻被E-F所截斷;因此可以推斷,D-E的產生晚於老的A-C,卻早於新的A-C,即沒有植被的 A-C。於D-E-F發生滑動之後,在其體上又發生一次更淺的的崩塌,H即為其滑動面;由H及K的植被不同(可能是生長期不同),加上微地形的差異,不難加以辨識。而滑動面A-B-C及D-E-F推測可能是解壓節理所造成。

由以上的說明,可見微地形,植被,及水系三者是辨認及診斷大規模崩塌所不可或缺的三個主要因素。

表3 大規模崩塌的衛像辨識方法

圖4 大規模崩塌的微地形及植被特徵