BIM建築資訊模型技術 開創3D視覺化工程設計

交通部鐵路改建工程局南部工程處 伍勝園處長、夏恆仁段長

台灣世曦工程顧問股份有限公司 李萬利主任、許幼初建築師

前言

長久以來工程界一直以2D技術進行設計與施工,隨著3D視覺工程技術快速發展,為了改良營建工程的效能與品質,達成永續節能的產業理念,台灣世曦工程顧問股份有限公司(以下簡稱台灣世曦)成功導入BIM的3D新觀念與技術,運用於工程實務,更積極的成立BIM整合中心專責推動單位,邁向嶄新的3D視覺化BIM設計與相關技術服務。

3D設計決勝時代來臨 BIM加快達成工程使命

以3度空間進行設計思考,是工程師設計創意的起源;視覺化3D模型呈現設計,有利於多重角色的溝通,而BIM建築資訊模型技術(Building Information Modeling,以下簡稱BIM技術)在3D CAD應用而言,已到達相當成熟階段,2D CAD繪圖軟體向為工程設計人員所採用之基本作業平台,目前3D BIM設計軟體已開始具備2D圖面整合與產出之能力,方便2D與3D搭配解決整體工程過程的需求。

本文以台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化工程計畫中之車站設計為例,說明BIM技術之應用。BIM技術領先將新的3D工程設計理念結合實務工程,是台灣鐵路車站設計的一大突破與創舉。高雄市計畫目標為創造以公共運輸為串聯的都會生活圈,形塑生態與綠建築環境的車站特色,縫合高雄都市紋理,消弭鐵路沿線發展之藩籬,同時土地整合利用,再造都市契機。高雄鐵路地下化西段計畫包括「美術館站」、「鼓山站」及「三塊厝站」。從建築概念開始即運用BIM進行設計,成效相當優異,有效率整合人力,讓工作高度整合、分派人力精簡,至少節省30%以上。對該工程而言另一個顯著效益就是”節省時間”,原本跨單位間溝通相當花時間,有了BIM模型的視覺化溝通平台,可協助問題快速收斂。

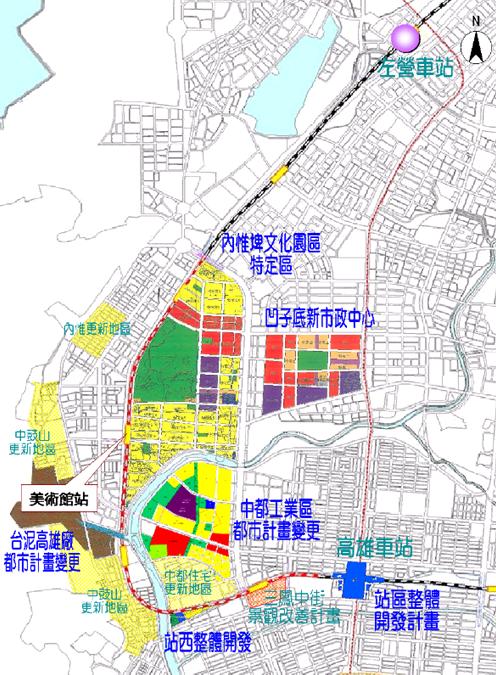

以下以「美術館站」為例,說明BIM建築配置。本車站東、西兩側面臨馬卡道路與翠華路,道路沿線土地使用包括住宅區與公園用地,臨近美術館園區且鄰近學校及社區公園。臨近內惟埤美術館文化園區及數所學校,向西至柴山登山口,為高雄市新興的優質文教住宅區。配合都市氛圍,創造地景藝術及空間情境。美術館站環境區位圖如圖1所示。

圖1 美術館站環境區位圖

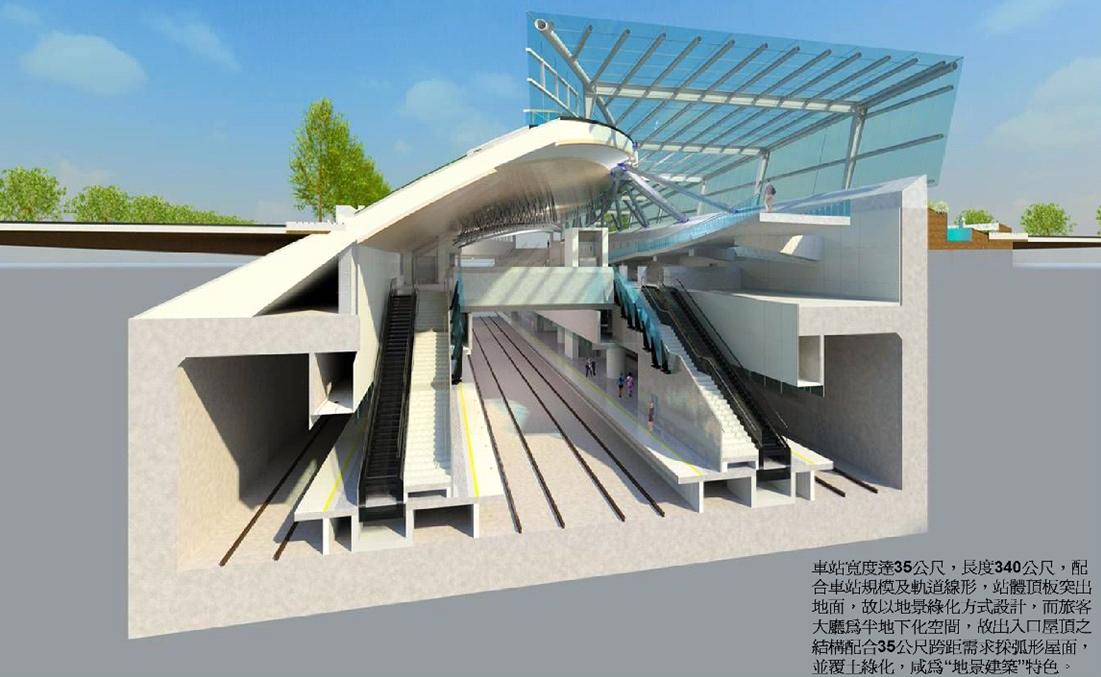

車站規模說明如表1所示。

表1 美術館站車站規模表

| 車站型式 | n 2島式月台。 |

| n 車站長度:339.5m;寬度:35.5m。 |

| n 月台長度:260m;開挖深度:約15.14~17.14m。 |

| 車站空間 | n 穿堂層(B1F):含北端機房、付費區及非付費區、南端機房。 |

| n 月台層(B2F):含2島式月台、機房空間。 |

| n 軌道層:含4股軌道,集水井、機房空間。 |

| 地面突出物 | n 通風井4座,緊急逃生梯2座。 |

| n 半地下化冷卻水塔1座。 |

| n 出入口1座,無障礙電梯1座。 |

建築設計構想

本站因臨近內惟埤美術館文化園區及數所學校,向西至柴山登山口,為高雄市新興的優質文教住宅區。配合都市環境氛圍與地景風貌,以雕塑手法創造地景藝術及空間情境。配合全線水主題,美術館站以「藝風水美」作為車站之設計主題意象。設計構想如圖2所示。

圖2 美術館站設計構想

「回應自然」是創意的源起:以綠化的斜坡取代高直的水泥防洪牆,地景建築以水景植栽,綠水化環境,回應洪流高程與都市熱島效應,可漫步休憩於林徑水溪畔,更與自然一起共鳴迴響。

車站設計構想以簡體減量、自然節能、生態綠廊、車站新象為主。

造型:本站為甲種簡易站、造型設計以表達出輕巧之水波造型。

材料:主要為鋼構屋頂、金屬包框、玻璃帷幕、燒面與亮面花崗石基座、崗石地磚金屬或實木扶手,透水景觀舖面,抿石子景觀擋土牆。

色彩:以藍白色系自然色調,比喻”水印象”,輔以金屬原色之構材點綴。

照明:除滿足基本機能需求外,更藉由景觀燈之設置,塑造週邊特有之夜間氣氛。

站體景觀設計構想

「追美於自然,塑形於環境」的構想

本站周邊區域原為埤塘羅佈的農田,西望柴山,東抵愛河,地處山水間;東側現為新興住宅區,美術館園區近在咫尺,西側仍有昔日聚茖,綠野開闊;在『藝風大新』、『生態自然』、『風情循變』的環境下,如何『回應自然』是創意的源起;是回歸『大地、天侯、民風』的設計歷程。『追美於自然,塑形於環境』,反映出地域建築的特色,開啓『天、地、人』相應相和的序幕。

設計意象-「藝風水美」

・地景建築

車站機房層頂板高出路面,以覆土營造景觀,並減少突出物量體。

・節點廣場-引入自然的互動

青海路南側設節點廣場。

沿青海路北側,退縮成站前綠地,設置公共藝術。

・親水小溪

主出入口東側之人行道與綠坡間,引水作小溪,成細水慢流的親水環境。

・綠坡屋頂

主出入口屋頂採弧面設計,覆土植生草皮,形塑景觀車站意象。

・休憩步道

站體頂版採覆土設計營造緩坡景觀休閒步道穿梭其間。

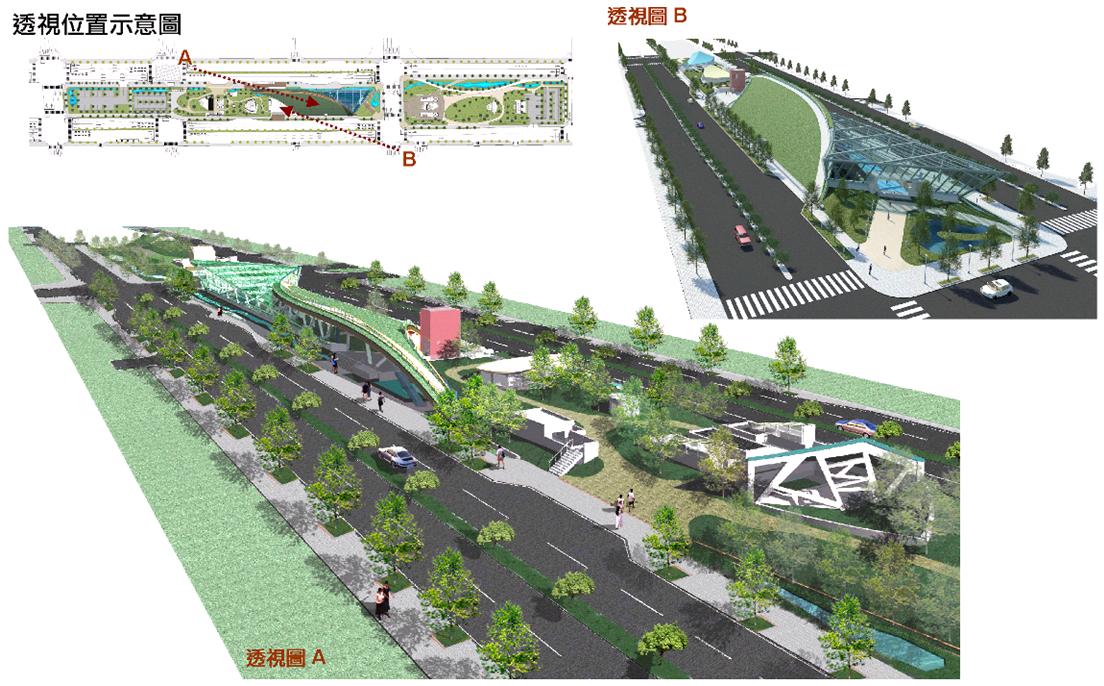

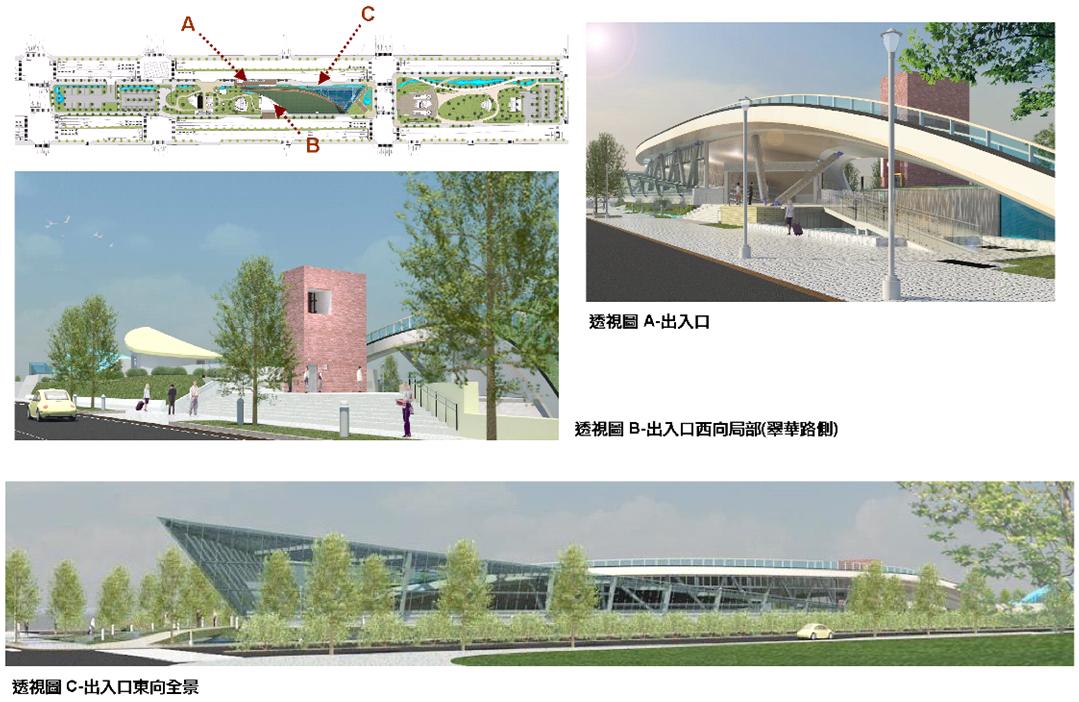

本車站建築及周邊環境關係如圖3所示。車站全區透視圖如圖4所示。出入口透視圖如圖5所示。本工程非常重視水路與親水性,整體空間的營造如圖6所示。相關之建築剖面配置如圖7所示。

|  | |  |

| 圖3 本車站建築及周邊環境關係圖 | | 圖4 美術館站全區透視圖 |

| | | |

| |  |

| 圖5 出入口透視圖 | | 圖6 親水小溪水路透視圖 |

| | | |

|  圖7 美術館站車站剖面透視圖 |

BIM建築設計作業

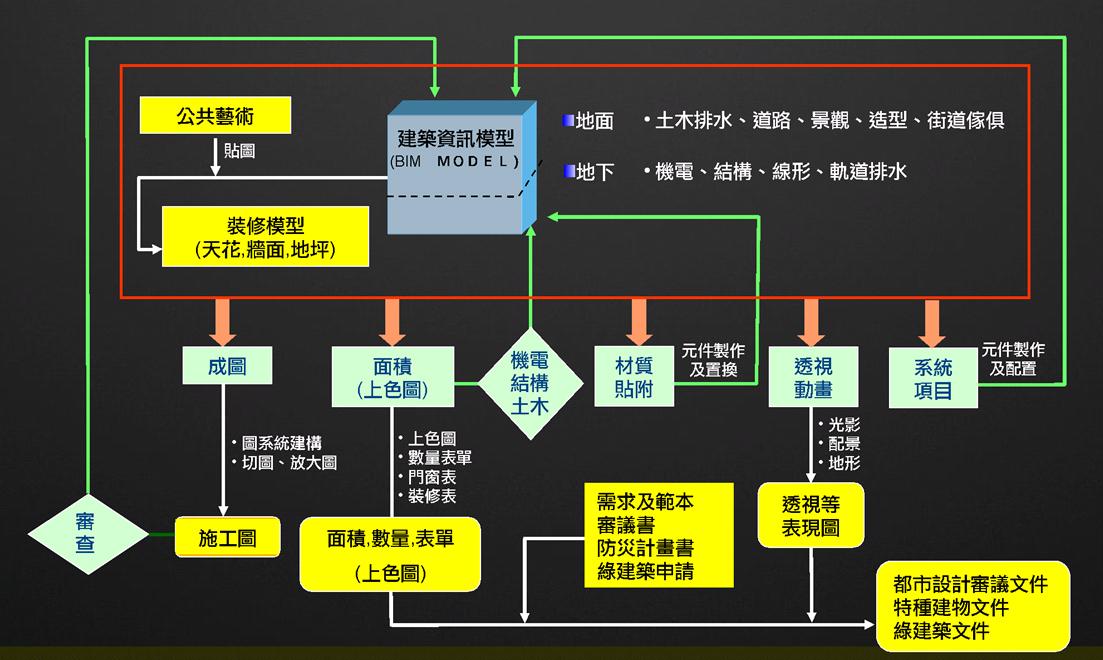

BIM建築設計作業之展開流程如圖8所示,BIM模型核心工作如圖中紅色框線所示,整合地面及地下資訊,配合工程全生命周期,產出不同階段之成果。

圖8 BIM建築設計作業流程圖

其工作分派為,主辦工程師負責建模;協辦工程師辦理成圖,視覺表現圖;知識中心為元件,製作管理,技術支援等工作。此部份之作業優勢包括:

Ø 單一檔案,連動修改

Ø 視覺化的設計溝通

Ø 以元素取代的設計模式

Ø 由量體模至材質模的分階模式

Ø 元素圖形與數值連動的操作模式

以BIM-REVIT操作概念的主軸包括兩部份:(一)放入正確的位置-建築元素在體、面、線、點的操作技術。(二)取出需要的數值-2D工程圖及數量表單的操作規則。

REVIT內建之建築元素包括有:牆、帷幕系統、牆板、樓梯、坡道、電扶梯、電梯、樓版、基座、屋頂、欄杆、扶手、梁、柱、桁架、門、窗、開口、衛浴設備、天花燈具、裝修材質、屋頂排水設施、傢俱、標誌等可供選用。

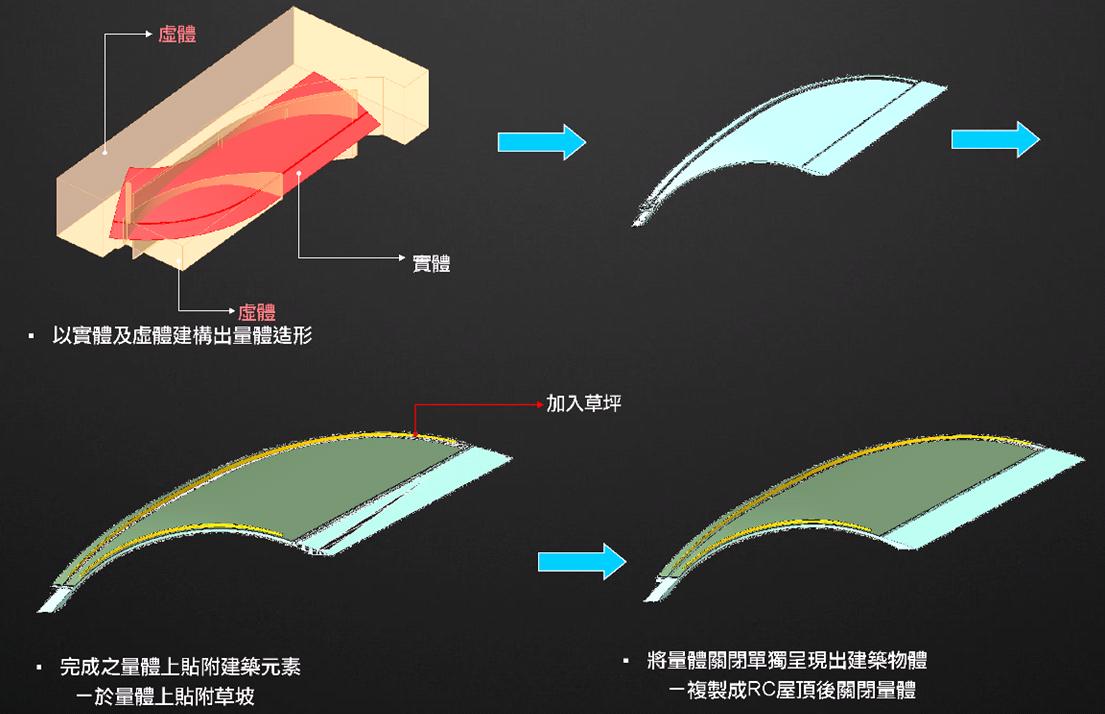

有關量體塑造方面是以實體及虛體建構出量體造形,建立實體或虛體之操作種類:(1)擠出-Extrusion;(2)融合-Blend;(3)旋轉-Revolve;(4)掃掠-Sweep;(5)掃掠融合-Sweep-Blend。再將完成之量體上貼附建築元素-牆,帷幕,樓版,屋頂,然後將量體關閉-單獨呈現出建築物形體。以美術館站草坡屋頂為例,如圖9所示。

圖9 美術館站量體塑造

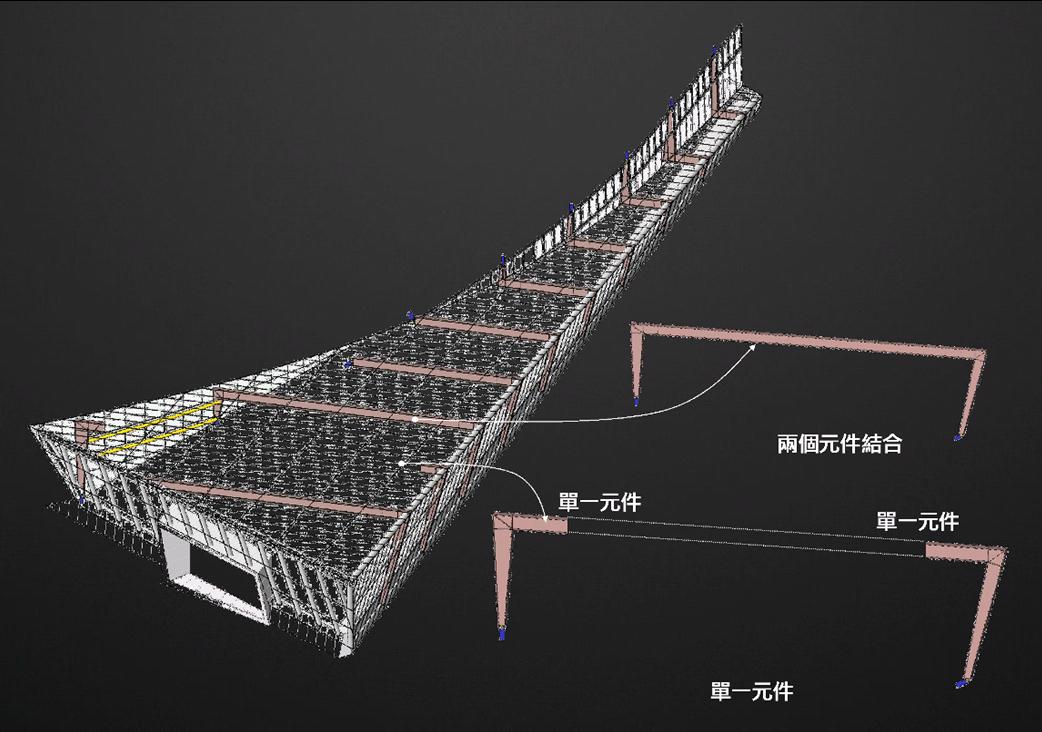

元件製作流程如下:

(1) 選取建築元件所屬之品類專用樣本檔,如門,窗,嵌牆元件,嵌版元素,輪廓元件等。

(2) 繪製元件之圖形。

(3) 設定必要之參數。

(4) 如有需要載入其他附屬元件,再設定其關聯參數,作成含有多個構件之組合式元件,如:門上加裝楣窗。

(5) 完成後加以命名儲存備用,元件配置如圖10所示。

| |  |

| 圖10 元件配置圖 | | 圖11 完成之BIM建築資訊模型 |

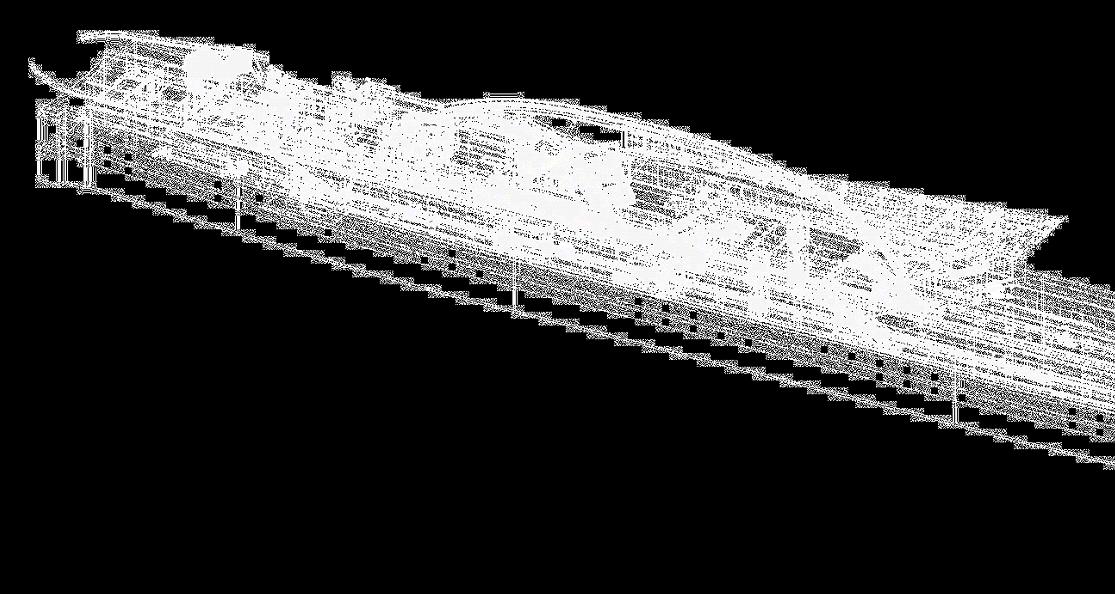

完成BIM建築資訊模型,可同步產出以下成果,供後續應用,包括:

(1) 施工圖。

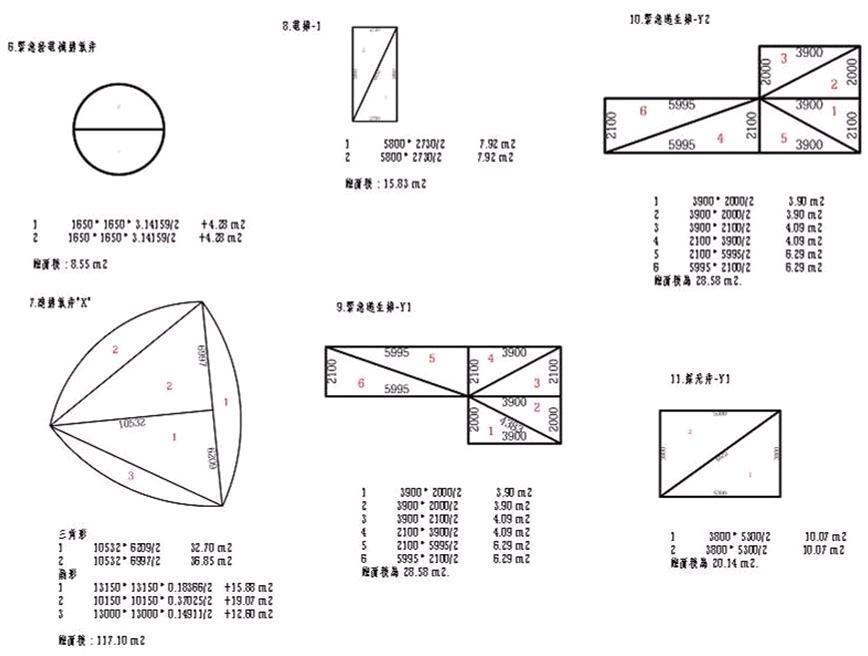

(2) 請照圖面積計算(圖12)。

(3) 門窗表。

(4) 材料裝修表。

(5) 數量計算表。

(6) 植栽分類數量表。

(7) 都市設計審議圖。

(8) 透視圖。

(9) 日照日影模擬圖。

(10) 3D動畫。

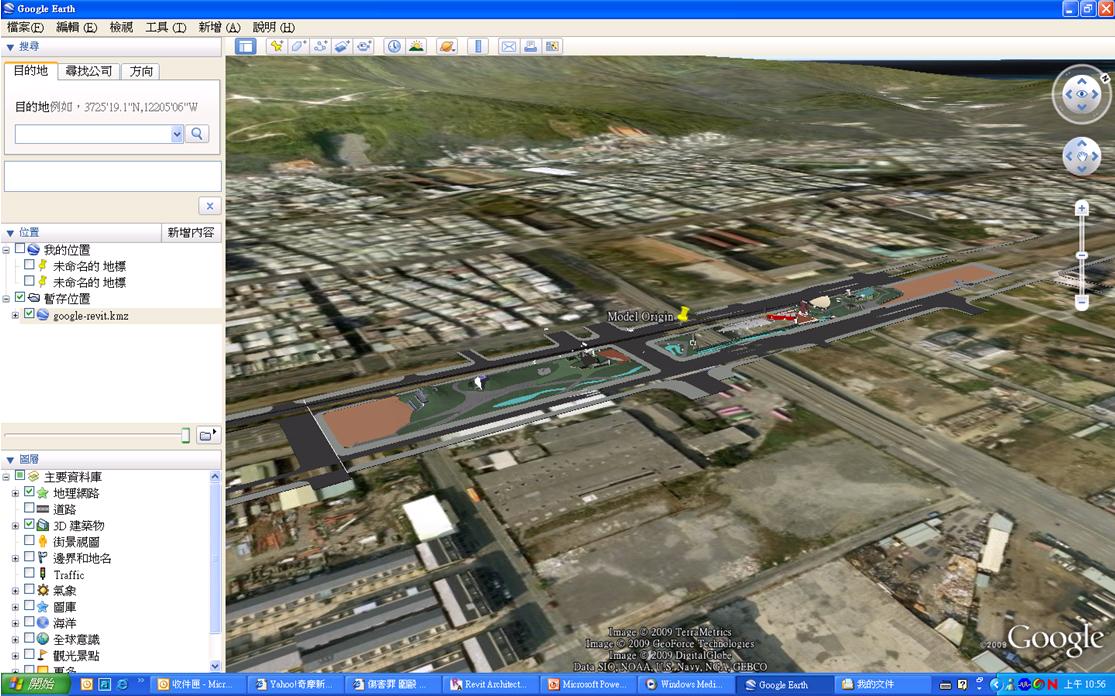

(11) 3D建築物模型定著於Google Earth上作虛擬實境(圖13)。

|  | |  |

| 圖12 請照圖面積計算 | | 圖13 3D建築物模型定著於Google Earth上作虛擬實境 |

2D轉3D視覺化服務 發現BIM應用價值

BIM軟體工具在3D功能上已相當成熟,實務運用也達可行階段。工程設計階段應用BIM技術,包括景觀檢討、數量檢算與改裝設計檢核,將2D設計成果予以3D視覺化,檢測2D設計所呈現的空間樣貌;藉由BIM的輔助,於發包前檢出管線衝突,可精確核算工程數量。

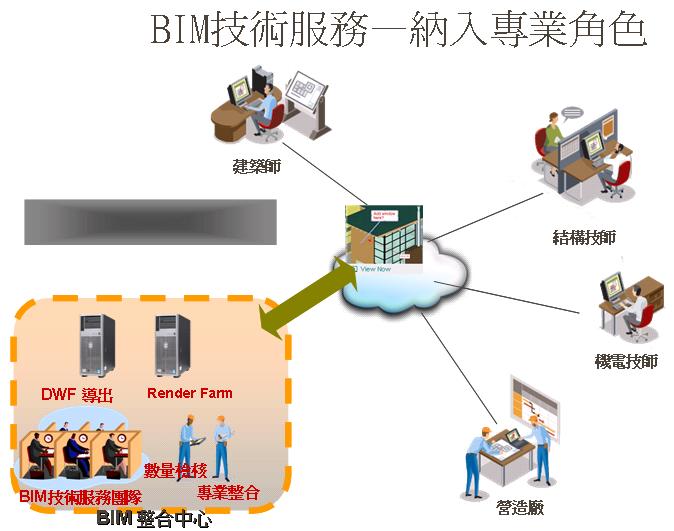

以BIM技術服務團隊協同各設計專業團隊進行3D設計流程之運用,包括建築師、電機專業、景觀專業。目前已依概念設計完成粗模繪製,並運用於設計檢核及細部設計之發展。

BIM-3D作業模式特點

n 即時的視覺化溝通

l 各階段都能進行3D設計理念溝通與成果檢視,對業主和管理而言,是頗具效率的作業模式。

n 自主檢查的效能提高

l 由於設計是建構整個的實體工程模型,成員能隨時自我設計回饋。

n 分工作業能無礙地執行

l 整個模型是分層次建構,由粗胚至精模,任何時候,都可以提供專業意見,也可以為求好而改變,自然養成互助交流的開放態度。

n 團隊工作的成就感提昇

l 工作模式由勞力密集轉變為技術導向,成員在溝通中不斷地知識成長。

圖14 BIM技術服務,納入專業角色

BIM將延伸工程全生命週期服務 造就3D工程新世代

工程技術服務的範圍已因時代需求而漸次接續延伸,從設計、施工到營運管理而達設施的全生命周期,連貫其中的工程資訊漸為整合服務的核心,BIM建築資訊模型中的資訊架構正是用來發展工程生命週期延伸應用的基礎資訊架構,運用BIM技術成功開拓了一個全新領域的服務—BIM技術服務,明確揭示了 BIM建築資訊模型是一個新的工具,將來不但會影響工程設計作業的方式,相信也會影響整體產業的作業流程,甚至於會對整個土木營建工程的教育內容產生影響,建議業界積極掌握共同創造3D工程新世代。