再見德雷莎記

洪照男 技師

再次前往印度,此行再度拜訪加爾各答聖人德雷莎修女(Mother Teresa)總部,修女生於1910年8月26日,歿於1997年9月5日。修女之家於1950年成立,旨在服務加爾各答最貧困的人們,修女於1997年在加爾各答總部去世。羅馬天主教會在德雷莎修女去世19年後(2016年9月5日),封她為聖人,當日信徒湧入梵諦岡,共同見證修女封聖典禮與喜悅。

再次拜訪是因為真值得再次前往,這裡沒有驚人的景觀,卻有感人的精神在其中。特別每逢寒暑假,世界各國學生絡繹不絕。前往加爾各答拜訪德雷莎,感受聖哲典範,也因這樣機緣,有了不同看見。

一、再見德雷莎

再次到加爾各答修女之家,有幸趕上加爾各答紀念感恩大會, 踏進修女之家,正面迎來映入眼簾的是,加爾各答修女之家的標記,德雷莎修女與聖母塑像(照片1)。德雷莎一席修女素裝,手持十字架項鍊,塑像捕捉了德雷莎修女生前,穿梭於巷弄間,扶危濟困的精神,塑像前總固定擺放著鮮花與禮敬的卡片。塑像與聖母像並列著,讓來此禮聖的遊客,在樸素雅靜中,感受到德雷莎的影響力。我們注視著德雷莎塑像,隨著修女關注的眼神,想像聖人正對著當前收容人,給收容人心靈上渴望的一絲希望。

|

| 照片1 德雷莎修女與聖母塑像 |

輾轉來到中庭,我們脫下鞋帽禮敬聖人,進入聖人墓所,滿滿靜謐的氛圍,擺在中間的是一座用白色大理石砌置而成的石墓(照片2)。上面鑲崁的墓碑上,刻著粗黑英文字體,為感受聖人的典範,我們試著了解墓碑上的涵義:”…修女們將德雷莎當成深愛摯愛的母親…”,從用詞的篤定,不難體會修女受愛戴的程度。

石墓上可看見,鮮花、蠟燭及朝聖者買來的花飾,擺在大理石上,簡單肅穆,或許是聖人的場域,自然感染了朝聖人們,朝聖者很自然的都靜了下來。那是種很自然的默契與感受,在那靜謐的氛圍,似乎在傳達了一種寧靜無私的愛。

| |  |

| 照片2 大理石石墓 | | 照片3 慕名參訪人群 |

朝聖者遠從世界各地慕名來到加爾各答(照片3),朝聖者中,有膜拜、有額頭頂禮聖人石墓、有禱告、有靜靜思索,或以心領神會方式祈禱聖人給予力量,此時在旁的鋼琴彈奏起聖歌,聖歌的導入下,朝聖者默禱至感動處,石墓旁隱約可聽到有朝聖著的啜泣聲,相信那是一種感動的哭泣,或是一種內心療傷的喜悅,或說是一種心靈SPA吧。我們放下背包,繞著石墓,隨後靜靜地與各國朝聖者,不分國籍種族的坐在石墓旁的木椅子,像是在聆聽聖人,無言的教化一般。

偶然間,在石墓上看見一張一半A4的白紙,用字跡工整英文字體寫的,上面寫著,致加爾各答修女會:「有幸再次來到加爾各答,站在一個看似熟悉但有些陌生的聖地上,經過了將近數年的時光,有幸能仰望聖人。今天會來相信與加爾各答有些緣分,因為這裡不僅有我敬重的聖哲,更有我敬重的修女朋友。我崇拜你們,為世人的付出。這裡與我第一次到加爾各答的情況已經截然不同,走過多年的時光,加爾各答修女之家,更光明潔淨,修女刻苦的精神,令我深深敬佩,每每回到加爾各答,最令人感動的其實不是中古時期的街景,而是修女們無盡的犧牲奉獻精神。」

二、一幀掛圖

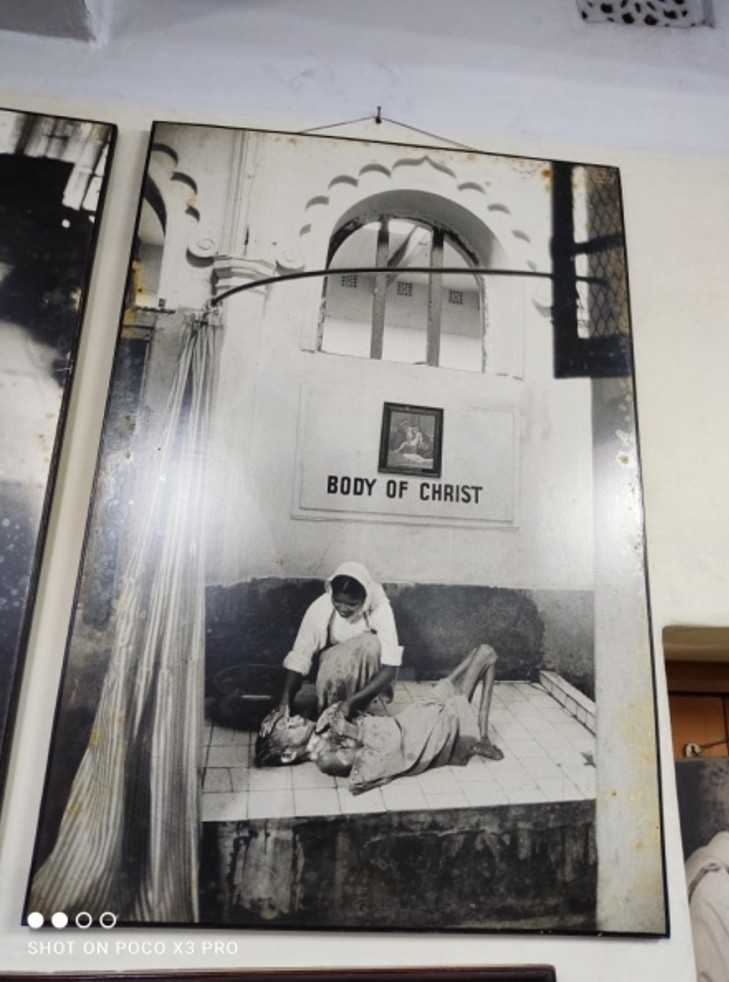

步出石墓,隔壁是德雷莎修女展覽室,門口的留言簿上,寫滿了各國語言,厚厚一大本。我們延續了肅穆的心情,進到展覽室,展覽室簡述介紹了,修女的一生。生前使用物品擺設在玻璃櫥櫃內,牆上掛著修女之家不同年代的照片,其中一幀掛圖(照片4),是一位修女正在為收容人清洗,收容人多半是街上撿回來,身上除髒臭外,甚至可能隨時死去。掛圖中收容人骨瘦如材,似乎正以雙手試著握住修女的手,整個畫面並無任何的敘述說明,但似乎已傳達了一切。

|  |

| 照片4一幀掛圖 |

沿著掛圖向上,看到掛圖中半圓拱型窗戶,下方有一小幅畫掛在牆上,靠近細看,正是非常經典的宗教畫像:聖母瑪利亞懷抱著耶穌的遺體,含意是:紀念耶穌為世人的罪而犧牲,強調愛與慈悲(特別是母親對孩子的無限憐愛),提醒世人要對弱者與受苦的人懷有同情心與關懷。畫中「BODY OF CHRIST」字樣,掛在修女清理收容人背後,象徵這些受苦的人也正如「基督的身體」,而照顧他們就如服侍基督,傳達了形殊體不殊,慈悲精神與博愛的核心理念。

每年逢寒暑假,世界各地學生也會參與加爾各答修女會垂死之家服務事項,在面對這些可能的場景時,若無事前調整心態,視眼前苦難正是基督的化身,做好心理準備來面對在修女會所做的服務事項,恐內心會有很大的衝擊。

三、德雷莎房間

德雷莎修女房間,就在中庭旁邊,在中庭可看到入口處設了鐵柵欄的階梯(照片5),我們運氣不錯,若是星期四來,就無法參觀了。

站在台階前,仰望上方,步上階梯,兩側扶手是聖哲曾經的支撐,階梯盡頭就是修女的房間,房間擺設簡單,這是一位聖哲生前天天來回的路徑。想像修女在世時,來回走在階梯上,一步一腳印,從年輕漸到老邁,在這短短的路徑,日思夜想的盡是服務眾生。

走在階梯上,想像修女以前也是這樣上階梯,似乎隱約可以看到聖人的背影。

|  |

| 照片5 入口處階梯 |

德雷莎修女是塞爾維亞人,信奉天主教,從18歲起終生服務於印度加爾各答,修女往生時的葬禮,更驚動印度總理特別電洽塞爾維亞領導人,將修女安葬在加爾各答,因修女就像是印度人的母親一般。修女出殯時,原信奉印度教的印度總理向天主教的德雷莎叩首禮拜,想像一下那畫面,印度教向天主教頂禮,足見在愛與犧牲面前,是沒有宗教區別的,那場景真是令人動容。今,德蕾莎修女長眠安息於加爾各答,供世人禮敬瞻仰,一個人點亮了一座城,也一直影響著全世界,真是美好。

四、一條祈福留言

德雷莎修女從加爾各答,這樣一個點開始,誰也不知將來會如何發展,只是一棒接著一棒,興盛時,車水馬龍,勢微時,杳無人煙,所幸有人默默撐住。有修女,直守著加爾各答,這樣的會所每天都需要打掃,修女們把可能的時間也都用在加爾各答上。

多年來,修女們在加爾各答發生過許多感人的故事。如:為了幫助當地清潔,發動巷弄清掃活動,路邊撿拾被遺棄的痲瘋患者、棄嬰…,安排收容人有可歸之處…。這些或許無法真能幫助到收容人,但對長期以來,被國家邊緣化,視同鼠類的收容人,這微小的關愛眼神與人道協助,似乎是夢寐以求的一道光。曾有聽過一段故事,就是收容人的最大心願是,”在離世前,有人能握握他的手,讓自己像個天使般的死去。”想想那畫面,相信您也會為之動容。

在修女之家留言板上看到一條祈福留言,應該是朝聖者朋友寫的,可能是一下子臨時找不到能寫的,就隨性從身上拿起細字原子筆,紙是桌上的留言卡,留言卡上這樣寫著:「加爾各答修女大家好,不管是否認識大家,我真誠的感謝大家,這樣幫當地人給予祝福,我一直是位很冷漠的人,在生命中對周邊事務總漠不關心,偶然來到加爾各答,親臨看到你們所為,至為震撼與感動,你們像是一道光,射進我心中,讓我重新思索生命真諦,我感受到有這樣一群人,為當地無求付出,感謝你們,謝謝你們成為照亮我生命的光。」

一燈能除千年暗,相信人人都需要一道能照亮生命的光,當找到那道光,那一瞬間,相信許多人是會被震攝住的。

五、結語

各方朝聖者來自不同國家、不同家庭,不同機緣…,與加爾各答擦出不同的火花,在加爾各答經有形無形的薰陶,許多朝聖者總會問,修女們是如何堅持下去的?有人問加爾各答的精神在何處?

有人說加爾各答精神,在聖人德雷莎石墓安葬處、在修女行住坐臥處,在修女為收容人把屎把尿處、在會所默禱處、在修女默默向前處、在路上收容人處,…精神就在加爾各答每個角落。

就像佈告欄上,有篇朝聖者短信上所寫的:曾去過許多地方,我幾乎不曾有過那種內心安頓的感受,而看到了德蕾莎修女的名言 "Do small things with great love"「用偉大的愛做些小事」,卻深深在我心中迴盪著。

在加爾各答服務,有幸認識了許多的朋友,透過分享聖人事蹟感受許多心靈的美,在加爾各答服務,或許會因此錯過許多演唱會或經典球賽,但我似乎並不因此惋惜。有幸來到這裡,感受聖人的足跡,也因為德雷莎修女的緣故,前往加爾各答成為我的夢想,我發現自己會有這些感受,並不只是來到德雷莎修女墓。而是沐浴在加爾各答服務的過程中,背後那些默默付出不求回報,時而噓寒問暖,只希望傳播上帝愛的這些人,他們背後一定有讓我感動的故事。而這些影響中,對我來說最重要的,或許正是在那道光引領下,我才得以苟活到今天,也提醒著自己,盡量做一位善福音的傳播者。