飛灰用量15%限制之合理性探討:緻密堆積效應對混凝土耐久性的實證研究

黃兆龍

土木技師/美國伊利諾大學管理碩士及材料博士/專利技師/顧問/國立台灣科技大學名譽教授

飛灰填空隙,緻密顯神威。

古羅馬不朽,卜嵐證千年。

亞熱帶溫潤,反應更充分。

綠色新理念,永續展宏圖。

摘要

工程會114年規範將飛灰用量限制於15%以下,此項規定反映出對飛灰功能的根本性曲解。為此本文深入探討燃煤飛灰於混凝土中的關鍵角色,特別聚焦其「物理緻密」與「化學強化」雙重功能對結構耐久性的深遠影響。飛灰的微細球形顆粒能有效填充骨料間的空隙,形成緻密的微觀結構,同時透過卜作嵐反應進行長期化學強化,從而顯著提升混凝土的抗滲透性、抗化學侵蝕能力與長期強度。在亞熱帶如台灣的濕熱氣候下,飛灰的卜作嵐反應更為充分,更有利於發揮其提升耐久性的潛力。因此,重新認識飛灰的雙重功能,並採用基於緻密堆積理論的配比設計,是實現高性能與永續混凝土的關鍵路徑。

一、前言

混凝土的耐久性是確保結構物安全與長壽的基石。燃煤飛灰作為重要的卜作嵐材料,其在混凝土中的應用已有數十年歷史[ 1, 2, 3, 4] 。然而,行政院公共工程委員會於114年1月發布的最新施工技術規範[ 5],見表1所示,對飛灰使用量設定「不得高於15%」的嚴格限制,此項規定反映出對飛灰功能的根本性曲解。

表1 工程會114年1月規範

工程會此項規範的最大問題在於,僅將燃煤飛灰視為單純的水泥替代品,完全忽略了其「物理緻密」與「化學強化」的雙重功能機制。該規範直接套用美國ACI 318標準,而該標準係針對北美寒帶地區的嚴酷凍融環境制定[6],完全不適用於台灣的亞熱帶氣候條件。在台灣溫暖濕潤的亞熱帶環境中,混凝土結構無需面對嚴酷的凍融循環威脅,反而為燃煤飛灰的卜作嵐反應提供了絕佳的長期發展條件。工程會規範對此氣候優勢視而不見,一刀切地採用寒帶標準,不僅限制了燃煤飛灰優質材料的充分利用,更阻礙了綠色混凝土技術的發展。

表2 混凝土在卻冰鹽環境容許下卜作嵐材料含量(ACI 318-99) [6]

| 膠結料 | 標準規範 | 最高量(%膠結料重量) |

| 飛灰或其他卜作嵐材料 | ASTM C618 | 25 |

| CNS 3036 |

| 爐石粉 | ASTM C989 | 50 |

| CNS 12549 |

| 矽灰 | ASTM C1240 | 10 |

| 飛灰或其他卜作嵐﹑爐石粉﹑矽灰之總和 | | 50 |

| 飛灰或其他卜作嵐和矽灰總和 | | 35 |

二、工程會規範對飛灰雙重功能的曲解與15%用量限制之謬誤

工程會114年規範最嚴重的技術缺陷,在於完全曲解了飛灰在現代混凝土中的雙重功能機制。該規範將燃煤飛灰僅視為「水泥的部分替代材料」,這種過時的認知框架反映出對混凝土科學發展的嚴重滯後。

2.1 飛灰的物理緻密功能

燃煤飛灰顆粒平均粒徑介於10至50微米,恰好能填補水泥顆粒與細骨料之間的尺寸空隙,形成連續級配的顆粒系統。這種物理填充效應能夠顯著降低混凝土的孔隙率,提升密實度[1,2]。

2.2 飛灰的化學強化功能

在鹼性環境中,燃煤飛灰中的活性矽鋁成分(Al2O3及SiO2)與水泥水化產物(Ca(OH)₂,氫氧化鈣)反應,生成額外的C-S-H膠體,不僅填充微孔隙,更強化了膠結結構,提升長期強度與耐久性。

2.3 15%用量限制的科學謬誤

工程會規定「飛灰重量百分率不得高於15%」,此項限制在科學上存在多重謬誤。首先,該限制完全忽視了填隙需求的計算基礎。在緻密配比設計中[1, 2, 3, 4] ,飛灰的理論用量應根據骨料的空隙率、目標填充效率等物理參數科學計算,而非簡單地以膠結料重量的固定百分比來限制。實際工程經驗顯示,為達到最佳填隙效果,飛灰用量往往需要達到20-40%,遠超過15%的限制。其次,該限制直接套用ACI 318標準,該標準制定時特別考慮北美寒帶地區的嚴酷凍融環境。然而,台灣的亞熱帶氣候完全沒有凍融問題,對早期強度的要求相對寬鬆,為大量使用飛灰提供了充分的技術空間。這也是台灣近年來各預拌廠大量發展綠混凝土的原因之一,透過飛灰填塞空隙降低水泥用量,達到節能減碳,同時增進終極強度及耐久性。

三、飛灰的物理緻密與化學強化功能及緻密堆積理論

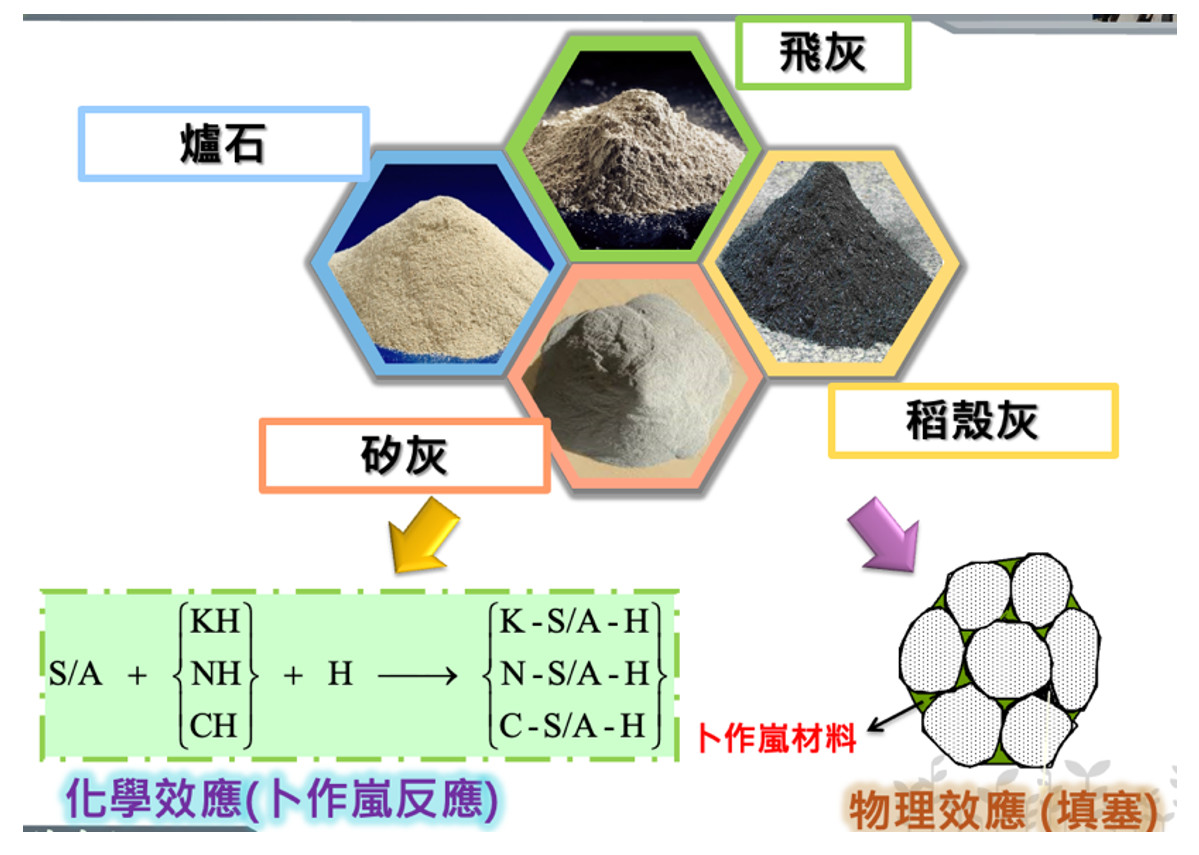

筆者團隊自1986年提出的緻密配比設計初步理論[ 1],是混凝土科學的重大突破。此後,陸續出版「混凝土性質與行為」、「高性能混凝土」、「卜作嵐混凝土使用手冊」等書,進一步詳述了緻密配比理論的應用與實務。緻密配比設計的核心理念,便是透過科學方法優化不同粒徑顆粒的級配,以實現最大堆積密度。目前更應用AI Agent,由大數據將物理緻密與化學強化功能及緻密堆積理論融入精密配比設計中,飛灰的用量可以提高,見圖1所示。

|

| 圖1 燃煤飛灰的物理緻密與化學強化效應示意圖 |

3.1 飛灰作為理想的微填料

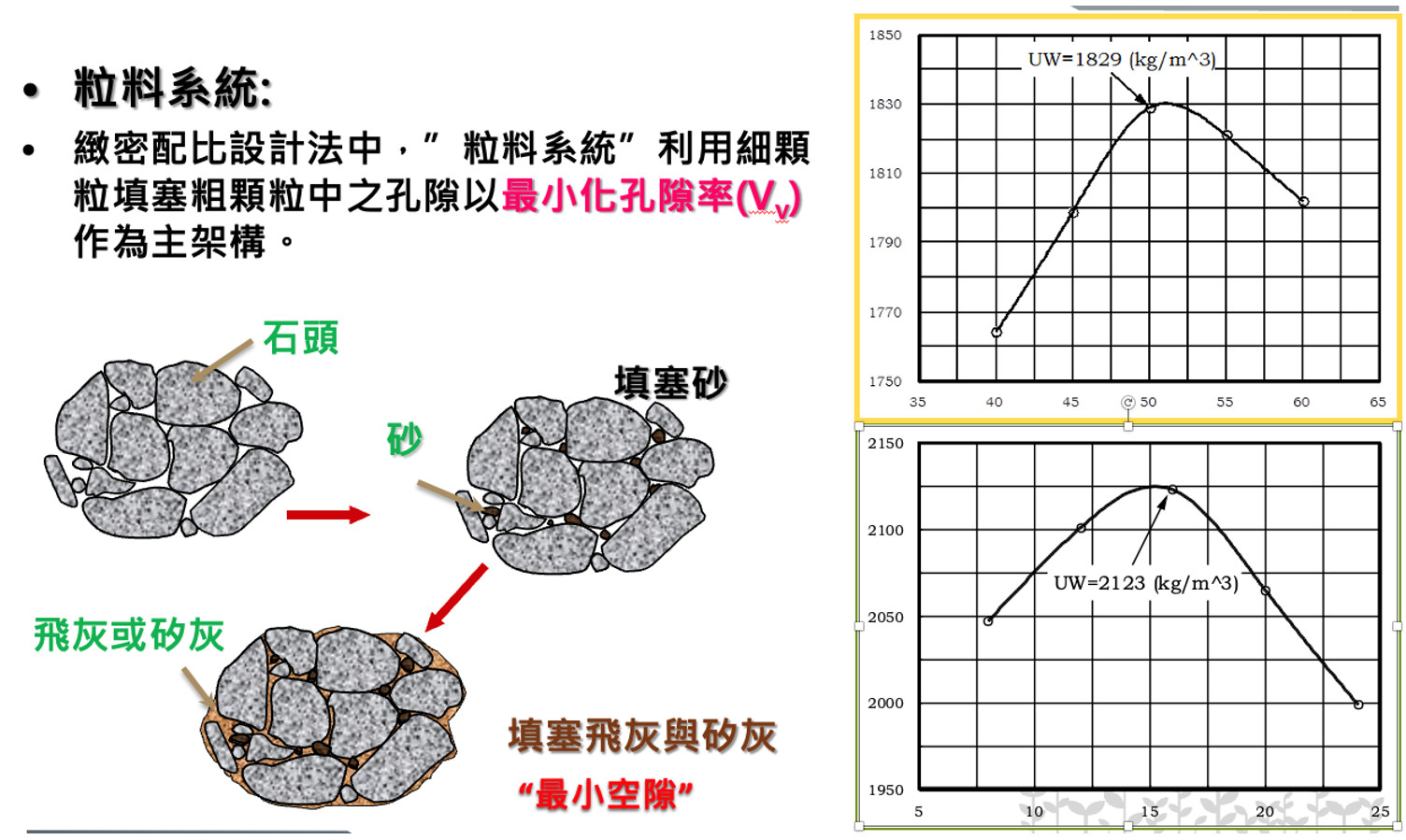

燃煤飛灰扮演著關鍵的「微填料」角色,其主要功能是物理性地填充於砂、石等骨料的空隙之間,見圖2 所示。這種填隙機制的物理原理,如同將小石頭填入大石頭的縫隙中,燃煤飛灰填入砂中的空隙,從而大幅提升整體的密實度,得到最小空隙。

|

| 圖2 燃煤飛灰扮演著關鍵的「微填料」角色 |

3.2 緻密堆積對耐久性的決定性影響

混凝土的耐久性問題,如氯離子滲透、碳化、化學侵蝕等,其根源都在於有害物質通過孔隙網絡侵入混凝土內部。降低孔隙率、阻斷孔隙的連通性,是提升耐久性的根本途徑,也是含天然火山灰的古羅馬混凝土能歷經千年而不朽的核心秘密,飛灰在現代混凝土扮演了與古代火山灰相似的關鍵角色[7]。

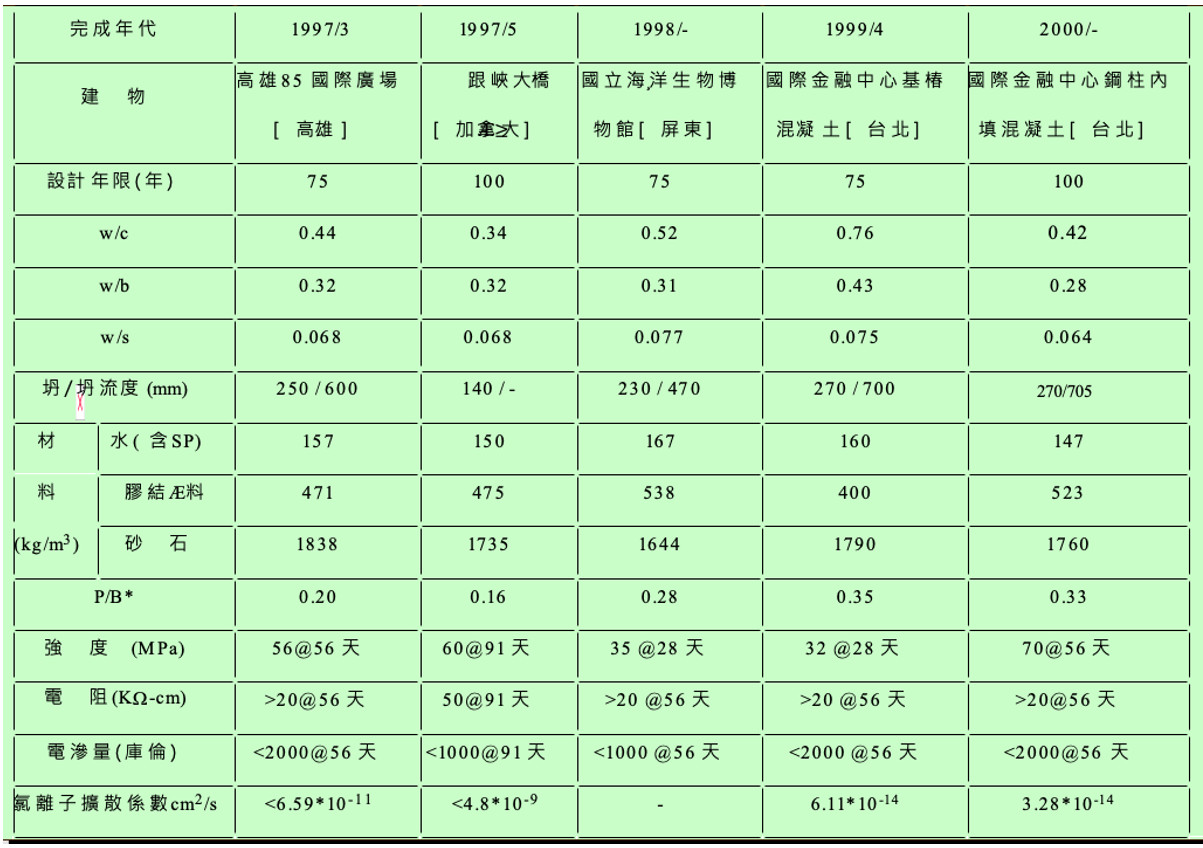

3.3 大量飛灰應用於工程上的範例

台灣工程領域中,飛灰的應用已有多項成功案例,表3 所示即為飛灰填塞空隙,展現提升混凝土性能與耐久性的優勢。圖3為給國內公共工程界有關飛灰配比的標準設計理念。

表3 高量飛灰填塞空隙達到提升混凝土性能與耐久性的案例

|

| |

|

| 圖3 飛灰緻密配比設計理念與流程 |

四、結論與建議

1. 重新定義飛灰功能:應重新定位飛灰的功能為「物理緻密」與「化學強化」的雙重機制,透過物理填隙效應優化混凝土的顆粒級配,實現緻密堆積,並透過卜作嵐反應進行長期化學強化。

2. 擁抱緻密配比設計:混凝土的配比設計應從傳統的重量比方法,轉向基於顆粒堆積理論的緻密配比設計。飛灰的摻量應根據骨料的空隙率、目標填充率及工作性等因素科學計算,而非受限於一個固定的百分比。

3. 發揮亞熱帶氣候優勢:台灣的濕熱氣候為飛灰混凝土的長期性能發展提供了得天獨厚的條件。公共工程應充分利用此優勢,鼓勵在適當的工程項目中採用更高摻量的飛灰,以獲得更優異的耐久性與經濟、環保效益。

4. 符合綠色混凝土精神:大量使用飛灰不僅是提升混凝土性能的技術手段,更是實現節能減碳、資源循環的關鍵路徑。對飛灰用量的過度限制,實質上與綠色混凝土的基本精神背道而馳,更遠離近零排放的目標。

參考文獻

[1] 黃兆龍、林草英、洪賢信,1986,「使用飛灰的策略及其對水泥砂漿性能的影響」,中國土木水利季刊,第九卷6,第三期,第289-299頁。

[2] 黃兆龍、劉俊杰、李隆盛、林豐益,1996,「高性能混凝土緻密配比法及其早期性能研究」,中國土木水利工程學刊,第八卷,第二期,第207-219頁。

[3] 黃兆龍,2003,高性能混凝土,詹氏書局。

[4] 黃兆龍,2007,卜作嵐混凝土使用手冊,科技書股份有限公司。

[5] 工程會,2024,公共工程施工綱要規範,行政院公共工程委員會。

[6] 黃兆龍,2002,混凝土性質與行為,詹氏書局。

[7] 黃兆龍、王和源,1999,「飛灰增進混凝土結構耐久性之研究」,防蝕工程,第十三卷,第二期,第55-61頁。