從三鶯大橋再造,看公共工程與文化意象-

在地記憶與橋梁再建工程歷程

陳世杰 副處長/新北市政府新建工程處

林聰能 土木技師/台灣世曦

廖柄淳 土木技師/台灣世曦

前言

三鶯大橋位於新北市鶯歌區與三峽區的交界,被譽為三鶯樹地區觀光與休憩系統中的地標性設施。它有效地串聯了豐富的文化與觀光資源,包括鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館、三鶯新生地、新北市客家文化園區、三峽祖師廟及三峽民權老街等,形成一條重要的帶狀文化觀光廊帶,顯著提升區域可達性並活絡地方經濟與文化。這座橋梁承載著三鶯地區深厚的歷史記憶。舊三鶯大橋因設計年代久遠,面臨著未設人行與機車道、基礎裸露、結構老化、容量不足及安全疑慮等多重問題。

為此,新北市政府推動改建工程,目標是提升交通安全與服務水準、促進區域發展。新橋的規劃設計特別強調建置完善的人本設施,如增設機車專用道、人行道與自行車道,以及規劃觀景平台。這些改善使得民眾能夠更安全、便利地體驗三鶯地區的自然美景與多元文化景點。

工程也著重於提升橋梁的防洪能力,透過增加橋梁跨徑、採用樁基礎並考量沖刷效應等對策,降低汛期影響。施工策略上採用「半邊拆建」分四階段進行,旨在不減少交通道路容量的前提下完成改建。三鶯大橋的重建不僅是單純的交通工程,更被賦予「連結城市機能與在地文化記憶、融合居民參與與地方認同的重要公共角色」。

本案於設計、施工及監造各環節皆展現高標準的工程品質,榮獲第24屆公共工程金質獎「優等」肯定,不僅體現工程專業與品質管理成果,更突顯公共建設結合文化、人本與永續發展之價值,成為三鶯地區交通與文化轉型的重要指標性工程。

三鶯大橋,位處新北市鶯歌區與三峽區交界的大漢溪上,是連接鶯歌與三峽的重要交通命脈,亦是整體三鶯地區觀光與休憩系統中的地標性樞紐設施。本橋串聯多項重要文化與觀光資源,包括鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館、三鶯新生地、新北市客家文化園區、三峽祖師廟與三峽民權老街等,形成由鶯歌延伸至三峽的帶狀文化觀光廊帶,不僅提升區域可達性,更對地方經濟與文化活絡具深遠影響。

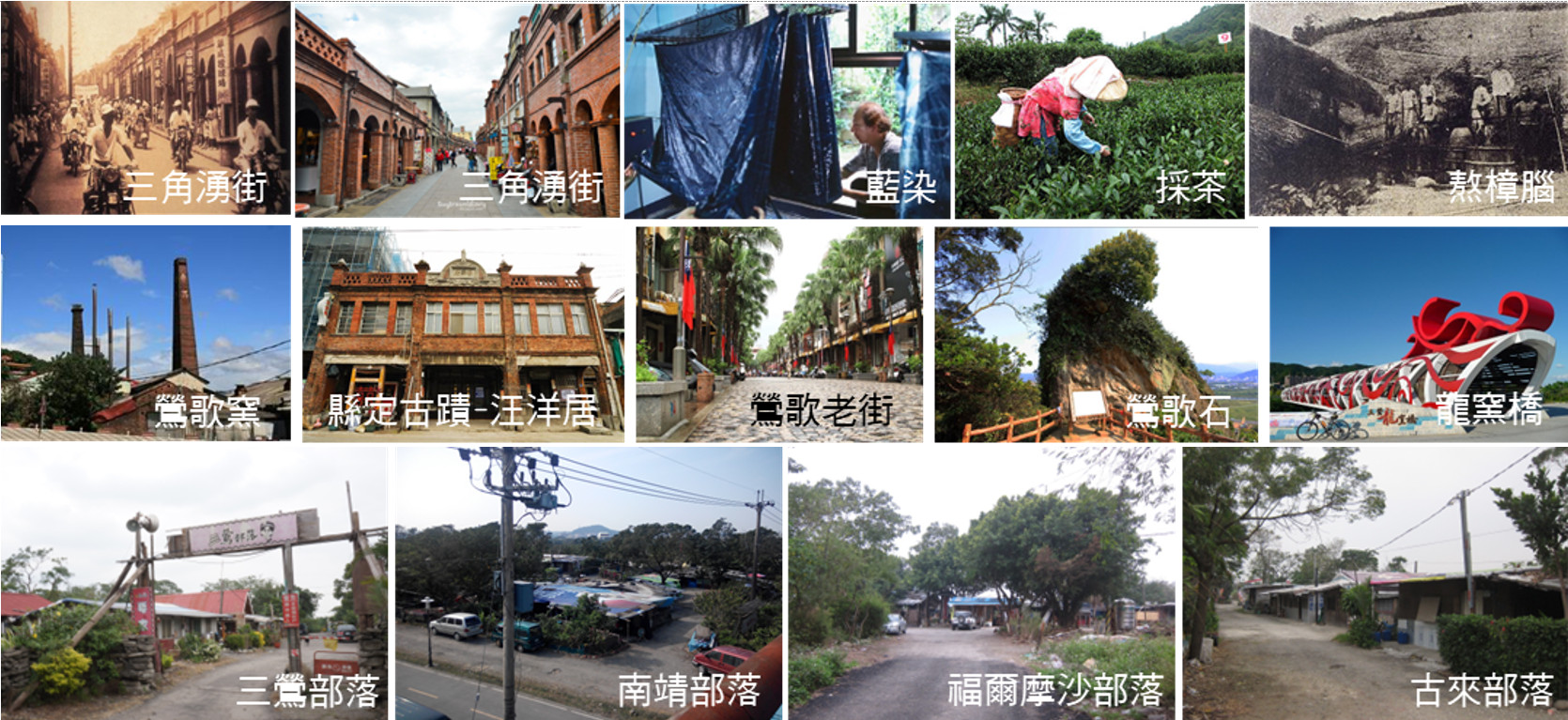

三峽區(舊稱三角湧)自清乾隆年間即發展出以熬樟腦、製茶與染布為主的產業聚落,透過大漢溪水運連接淡水河與臺北地區,成為北臺灣早期經濟重鎮之一。三峽老街至今仍保留許多清代至日治時期的街屋樣貌,為區域重要歷史記憶載體。鶯歌區則以陶瓷業聞名,起源於嘉慶年間發現黏土與煤礦資源後的窯業發展,歷經農轉工,陶瓷逐漸取代農業,成為地方產業文化的核心。現今之鶯歌陶瓷老街與陶瓷博物館等,更已成為國內外觀光客喜愛的景點。

鶯歌區,位於新北市西端,東與樹林區相接,西與桃園市八德區、桃園區毗鄰,西南與桃園市大溪區相鄰,東南與新北市三峽區相鄰,北與桃園市龜山區相鄰。相傳明末清初三峽鶯歌地區各為一隻鸚哥與鳶鳥所盤據對峙,吐霧吃人,直到鄭成功砲轟大鳥,兩鳥頸斷身亡,化為巨石,才雲開霧散,自此鶯歌石與三峽的鳶山便遙遙相望。依《桃園廳志》記載,清初1685年由泉州人陳瑜從南部招佃,入墾其南方的南靖厝莊,後因閩粵械鬥離去。之後嘉慶年間發現鄰近的尖山地區盛產黏土,當地又出產煤礦及水利之便,遂於此設窯製陶。清代與日治時期當地居民所從事的行業以農業為主、陶瓷業為輔,近一、二十年間陶瓷業已取代農業成為當地標誌,以盛產各類陶器著名。

三鶯地區不僅擁有豐富的自然地景與人文資源,亦承載著原住民族都市移居的歷史軌跡。三鶯大橋橋下部落聚落群,包括「三鶯部落」、「南靖部落(吉拉箇賽)」、「福爾摩沙部落」及「古來部落」等,是1980年代花東阿美族人遷徙後所逐漸形成的都市型部落。族人在此建立社群互助網絡與文化支持系統,發展出符合都市脈絡的文化生活方式,構成三鶯大橋下方區域獨特的原住民文化聚落景觀。然因原三鶯大橋設計年代久遠,存在未設人行與機車道、基礎裸露、結構老化等問題,不符當代交通安全與使用需求,加上周邊地區人口持續成長與觀光人潮壓力,橋梁的容量不足與安全疑慮日益突顯。其再建工程不僅是交通基礎設施的更新,更承擔起連結城市機能與在地文化記憶、融合居民參與與地方認同的重要公共角色(詳圖1)。

|  |

| 圖1 新北市三峽區、鶯歌區文化觀光廊帶及橋下部落生態 |

1. 三鶯大橋從舊到新歷史沿革

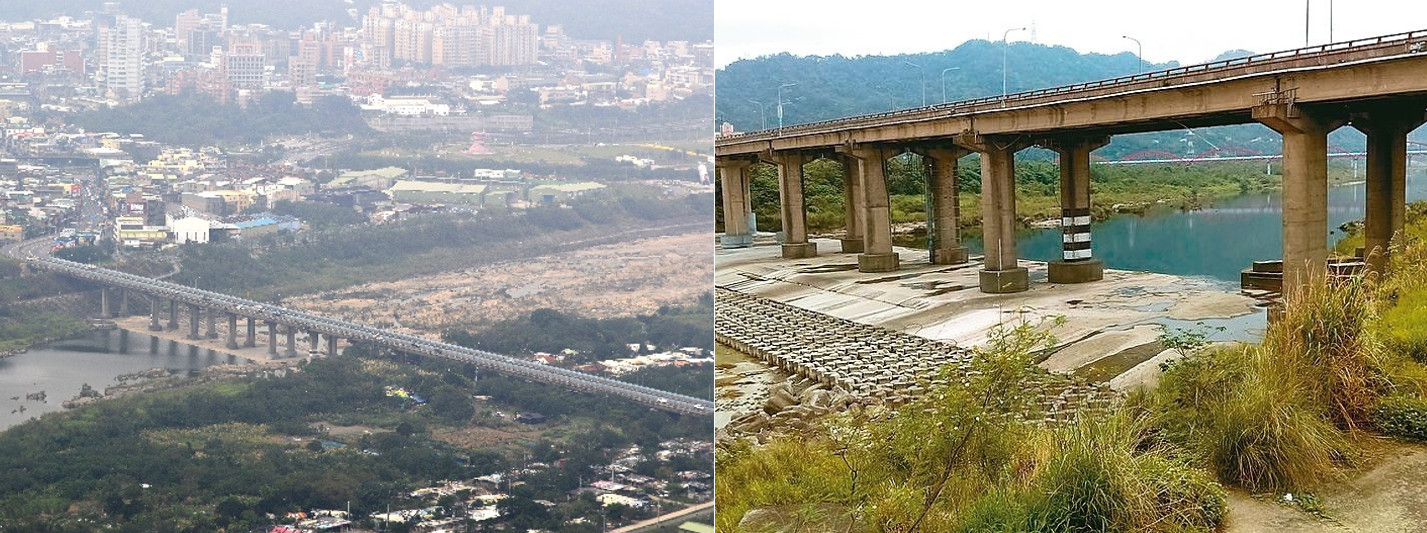

三鶯大橋於1954年首次動土施工,於1961年時洪水沖毀,以臨時便橋維持通行。於1968年重建工程展開橋體施工,直到1969年10月重新啟用舊橋完成通車。1973年時因洪水沖毀壞損,進行修復與加固,直到1986年第一次改建,將橋長延伸至約601 公尺,橋寬拓寬至15 公尺,改建橋完工通車(1991年),作為市道110號重要連結。(如圖2)

|  |

| 圖 2 三鶯大橋第一次改建現況照片 |

隨著時代變遷三峽、鶯歌日漸興盛,地區逐步發展日益繁榮,接踵而來的交通壅塞、無法滿足現有交通需求、河床沖刷導致基礎部分裸露、橋梁耐震與耐久性不足以及人本等問題。市政府2017年5月重新檢討推動三鶯大橋新橋計畫,2018年新橋改建工程正式啟動,以「半邊拆建」分四階段拆除與新建,2020年4月第1階段完工:於舊橋兩側增設機車、人行/自行車道,用於替代舊橋施工時通行,並進入第2階段,拆除下游側主橋進行重建,2021年進行第3階段拆除上游側舊主橋,並建設新主橋結構。之後進入第4階段(2022年)建置匝道與環河路串聯工程,2023年9月改建全部完工,全線通車。(如圖3)

|  |

| 圖3 三鶯大橋第2次改建完成現況 |

2. 規劃設計到施工

鶯歌區及三峽區近年來發展迅速,政府持續投入建設改善區域環境,帶動地方繁榮。三鶯大橋跨越大漢溪,屬新北市縣道110,為鶯歌區與三峽區間之交通要道,亦為三鶯地區通往國道3號三鶯交流道之重要道路。為達成紓解縣道110線尖峰時刻交通壅塞,避免發生交通事故,提昇三鶯大橋之用路人安全及區域交通服務水準,促進區域發展等建設目標,新北市政府工務局新建工程處推動辦理「新北市三鶯大橋改建工程」,改建工程整體規劃以健全區域交通及各類運具之路網,並配合實際需求及鄰近建設期程分為四階段執行;第一階段於原橋兩側增建機車專用道及人行道,第二、三階段辦理原橋半半施工改建,第三階段興建環河路汽車匝道。在規劃設計階段面對三鶯大橋原橋及周邊地形、交通等問題,如原橋欠缺行人空間、舊橋防洪能力不足、鶯歌多通過性車流、交維需求施工規劃以及侷限空間吊裝規劃等課題,在設計上對策擬定建置人本設施、串聯三峽、鶯歌兩岸、橋梁改建、提升抗洪能力、新增環河路匝道分流交通、預先吊裝模擬檢討施工性以及合宜橋型工序,交通順暢等面向,如圖4概述。

|  |

| 圖4 原橋欠缺行人空間、舊橋防洪能力不足改善對策及交維需求施工規劃 |

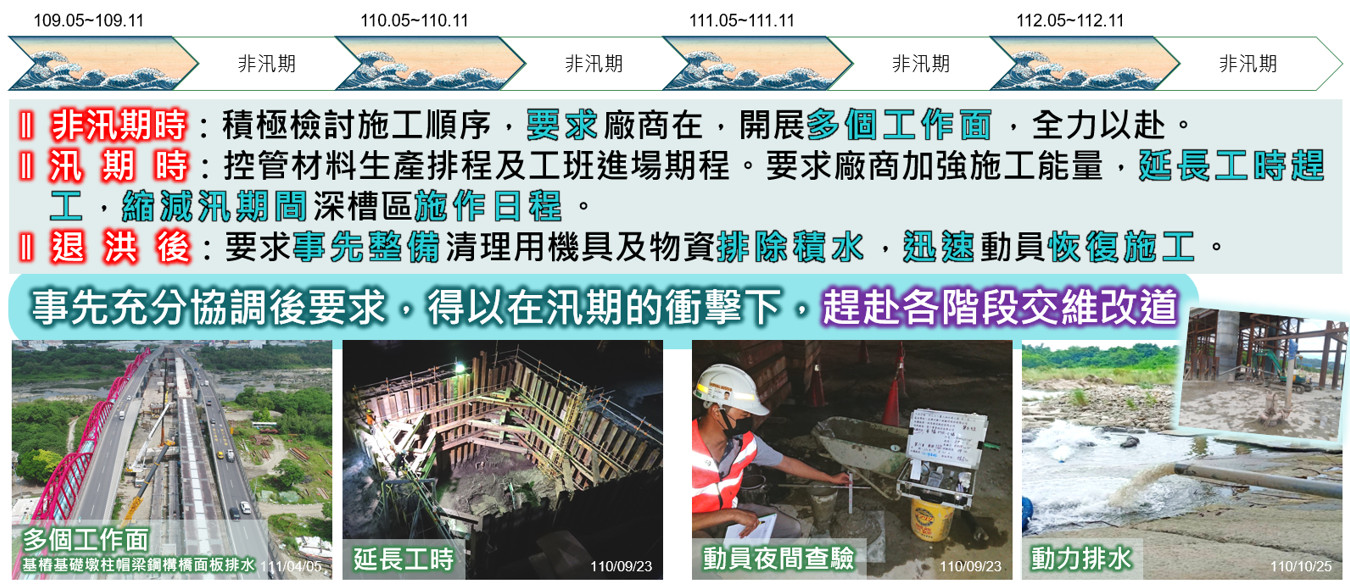

在施工階段每次施工協調會,施工布署與設備人員之調配採用專案管制之要徑,按照所編製之施工時程表及預定進度表,縝密核算安排,切實掌握重點,依施工計畫以及網狀圖之要徑控制循序進行。由於工程於河岸施工並進行連接兩岸橋梁吊裝施工,於防汛期間須降低大雨對工程的影響,尤其三鶯大橋位於鳶山堰下游約1.9公里處,在汛期暨大雨期間,累積雨量超過一定程度則需要通知下游施工團隊進行撤離,以避免水位過高對周邊地區及相關施工單位造成損失。在施工期間,如橋墩、基礎等下部結構施作,若雨季及上游水閘針對雨量變化進行放水調節,將會嚴重影響施工進度;施工閘門放水影響期間經統計深槽區淹水影響無法施工天數多達51天、影響施工進度達131天,故在施工期間積極辦理檢討工址汛期期間並依水利法相關規定降低影響施工期程措施之作為,以減少汛期及大雨影響。(如圖5)

|  |

| 圖5 工程施工控管及防汛期間降低影響施工作業期程措施 |

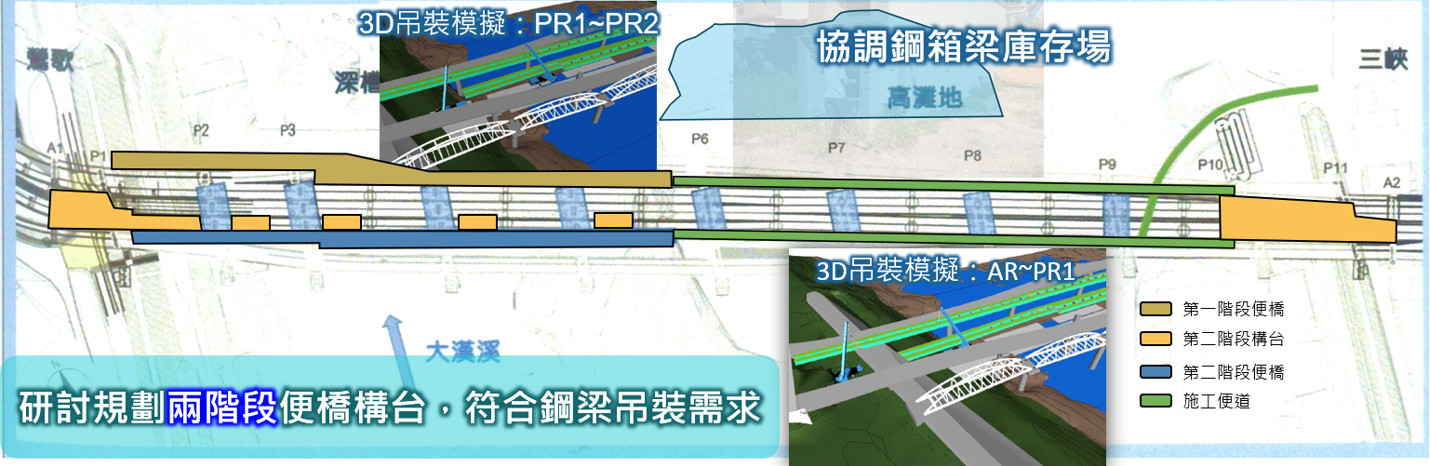

外鋼梁吊裝由外而內空間受限,初步以BIM模擬後再現地確認兩階段吊裝構台,吊車能量及鋼梁運輸便橋的設置,消彌吊裝空間受限問題(如圖6、7)。

|  |

| 圖6 工程施工現場照片 |

| |

|

| 圖7 鋼梁吊裝施工規劃 |

3. 結語

三鶯大橋的重建不僅是改善交通基礎設施,更將橋梁定位為一個促進地方發展、連結多元文化記憶的載體。透過強化交通便利性、優化人本設施,並間接穩定橋下環境,新橋為三鶯地區的文化保存與發展注入了新的活力,使其成為一個更具吸引力和可達性的文化觀光地標。

三鶯大橋自規劃至完工,不僅回應了結構安全與交通容量的迫切需求,更在設計與施工過程中,融入在地文化脈絡與生態環境的尊重,並且榮獲第24屆公共工程金質獎「優等」殊榮,實為對工程團隊專業能力與品質控管的高度肯定。從結構設計、施工監造、安全管理、在地溝通到文化共構,三鶯大橋象徵的不只是鶯歌與三峽間的交通命脈,更是臺灣當代公共工程融合地方記憶、環境永續與城市美學的代表工程。