因應台灣複合災害-提高工程防蝕保護標準的真實價值

蕭ㄧ平 副總經理/臺鍍科技股份有限公司

林曜滄 技師、副總經理/杜風工程公司

黃正忠 博士、董事總經理/安侯顧問公司(KPMG)

面對全球暖化與氣候變遷衝擊,台灣公共工程的永續未來,不僅是一種防蝕技術的選擇,更是一次攸關國家基礎建設永續戰略的深度思考。我們要一起思考,如何讓台灣的橋梁、道路、鐵道與港口,這些攸關民生與產業動脈的公共工程,能在氣候變遷的挑戰下仍然屹立不搖?更進一步地,我們的選擇,是否也能協助台灣實現『2050 淨零排放』的國家目標?在過程中推動基礎建設低碳轉型,並回應當前政府與企業越來越重視的ESG責任?本文是以安侯永續發展顧問公司(KPMG )的專案計畫_公共工程生命週期成本真實價值(True Value)分析為背景,並回顧這幾年我們經常談到氣候變遷、全球暖化、低碳化、ESG,生命週期評估(LCA)這些名詞,它們其實都在回答同一個問題:我們要怎麼做,才能讓公共建設不只是撐得久,更撐得住未來的挑戰?」

根據最新統計,全球氣溫已經上升了1.1°C,這不只是科學數字,背後代表著極端天氣頻率增加,從森林大火、洪災到熱浪,每一項都直接威脅到我們的基礎建設韌性。而巴黎協定,我們希望能把升溫控制在1.5°C到2°C以內。但從現在的趨勢來看,我們很清楚知道 這條路挑戰重重,我們必須加快腳步,轉變我們的思維,全面投入減碳與韌性工程。極端天氣的頻發,除了對生活帶來影響,也直接考驗我們基礎建設的耐久性。

根據慕尼黑再保險的統計,2023 年全球氣候災害造成的經濟損失高達 2,500億美元,比如 北美和歐洲遭遇的雷暴與野火,亞洲則受到強烈颱風與熱浪襲疑,非洲和中東則遭遇嚴重乾旱與暴雨。而2023 也是有紀錄以來最熱的一年。那一年的全球平均氣溫相較於工業革命前上升了 1.45°C,創下新高。這跟前面所提到的1.1°C 的升溫幅度 有什麼不同呢?1.1°C 是一個長期平均地球逐步變熱的趨勢。但 1.45°C 是 2023 年這一年「真實發生」的年均升溫。

特別值得注意的是,根據研究表示「阿瑞尼士(Arrhenius)方程式」,當環境溫度每上升 10°C,金屬的腐蝕速率可能增加2到3倍,尤其在鹽水、高濕與高溫的交會環境下,鋼材的劣化速度將顯著加快。這也意味著,我們沿海的橋梁、鐵路、港口 等等公共建設,在氣候變遷加劇下,可能面對的是倍數級的腐蝕壓力,而不是過去經驗可以預測的速度。海平面上升、洋流異常、熱帶氣旋加劇——這些環節正逐一影響我們熟悉的基礎建設。現在工程的挑戰,不只是把東西蓋得起來,更要能經得起時間和各種考驗。

台灣的公共工程,天生就得『打硬仗』,風來要撐住,水淹不能垮,地震來要穩得住每一下衝擊。我們每天通行的橋梁、行駛的道路、通勤的捷運與鐵道,它們不是靜態的建物,而是正在面對氣候挑戰、保護人們安全的『鋼鐵戰士』。但我們有沒有給這些戰士足夠的盔甲?還是讓它們每天赤手空拳,孤軍奮戰在鹽霧、潮氣與震動之中?台灣是島嶼型國家,這幾年在永續與氣候行動上邁出非常關鍵的一步。

臺灣在推動2050年淨零排放目標方面,於2023年1月10日,將《溫室氣體減量及管理法》修正並將法案名稱更改為《氣候變遷因應法》,向全世界承諾。台灣對世界的承諾,絕不是一句口號,而是一整套國家級的行動策略。這包括六大轉型路徑——從能源、產業、交通、建築、生活方式到科技創新;同時也涵蓋八大調適面向,像是災害防救、水資源、土地利用、生態保育,還有今天最關鍵的『基礎建設韌性』。這些政策聽起來很遙遠很大,但事實上,從我們最熟悉的公共工程,例如鋼構橋梁、邊坡擋土牆、到每一條聯外道路等等..的相關工程都是我們能夠每天1%循序漸進的幫助國家實踐推進的場域。

減碳是一個目標,但更重要的是『調適』。因為就算我們今天碳排全部歸零,極端氣候還會持續影響台灣環境特性是我們必須重視重新審思的地方。我們沒辦法控制大自然,但我們能夠做的,就是讓橋梁、道路等等公共設施在災後依然安全、不中斷,這才是真正的『調適』精神。

|  |

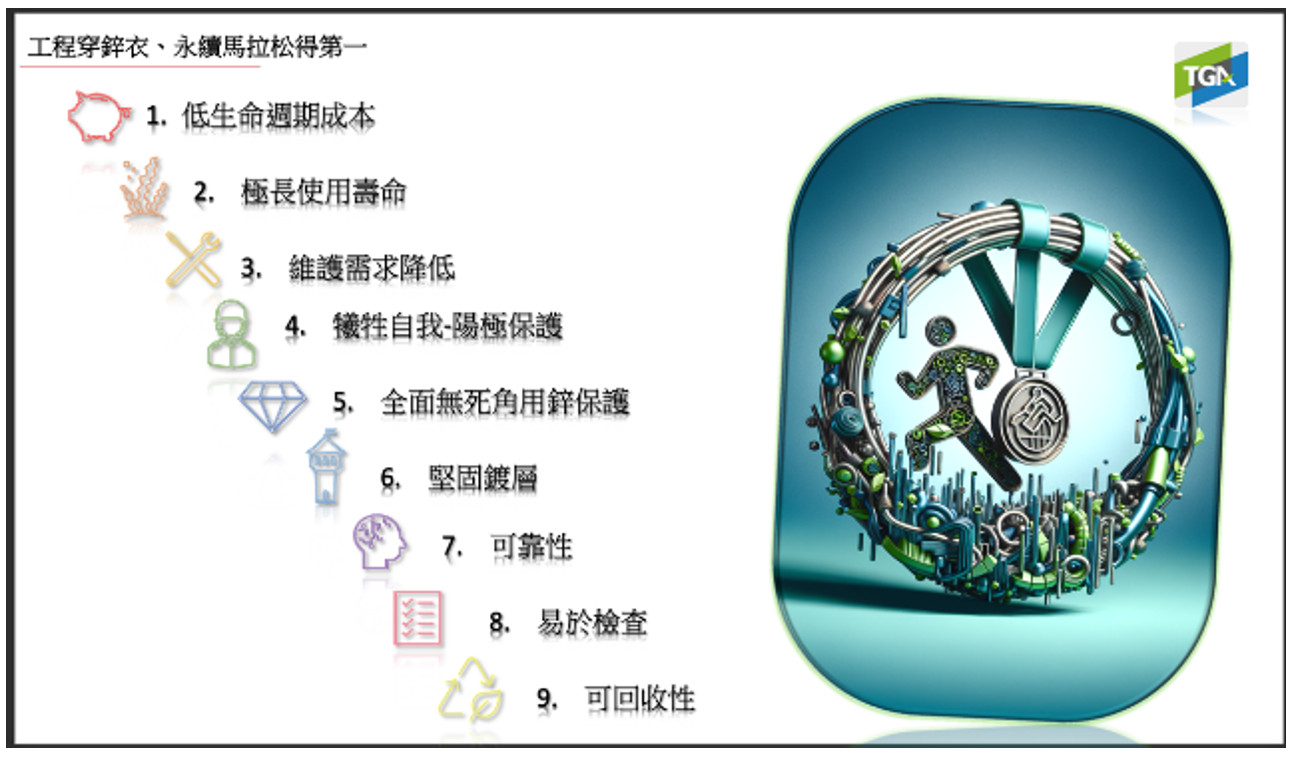

| 圖1 熱浸鍍鋅的永續優勢 |

熱浸鍍鋅這個百年工藝,我相信工程界的夥伴並不陌生。然而,熱浸鍍鋅對公共工程的防蝕效益,卻未必被全面理解。從圖1我們可以清楚看到熱浸鍍鋅所帶來的多重效益,遠超過一般認知與想像的:

1. 低生命週期成本:鍍鋅系統延長鋼構的使用壽命,減少長期成本支出,真正達到經濟效益。

2. 極長使用壽命:鍍鋅保護鋼材可達數十年以上,大幅提升設施耐用年限,真正符合永續發展精神。

3. 維護需求降低:鍍鋅後的鋼構不需頻繁的維護,大幅降低公共工程的後續負擔,更少封路、更少社會影響。

4. 犧牲自我-陽極保護:鍍鋅層主動犧牲自身,保護內部鋼材,即使有損傷仍能主動防蝕,確保安全性。

5. 全面無死角用鋅保護:即使是最細微的孔洞或邊角,都能被完整覆蓋,徹底杜絕隱藏腐蝕的風險。

6. 堅固鍍層:鍍鋅層結合力極強,保證施工與使用過程中穩定性高,不易脫落。

7. 可靠性:經過百年實踐驗證,鍍鋅技術已成為國際公認最可靠的防蝕手段之一。

8. 易於檢查:鋅層劣化狀態容易辨識,維護管理更便利,有效降低安全風險。

9. 可回收性:鍍鋅鋼材在使用後完全可回收,進一步降低環境負擔,實踐循環經濟。

透過這九大價值的結合,熱浸鍍鋅不僅是 1 + 1 > 2,更達到超越10倍以上的系統綜效。這是一個更永續、更安全、更符合ESG目標的公共工程解決方案。

根據美國FHWA Federal Highway Administration(美國聯邦公路總署)的數據,鍍鋅橋梁能在其生命週期內減少超過25%的總成本與高達70%的現場維修次數。

從回顧世界面臨的氣候挑戰、國家的政策行動、寶島台灣所處的極端氣候環境,以及我們所熟悉、始終堅信的熱浸鍍鋅工法。當我們把這些線索串連在一起,就會發現,熱浸鍍鋅能帶來的貢獻,不只是防蝕這麼簡單。但我們過去很少能夠用一個清楚、可信、可量化的工具,把這些價值說清楚、算清楚、看清楚。讓業主真正理解它的減碳效益、讓設計者看到它在經濟、環境、社會三個面向的綜合影響。

接下來讓我們一起認識KPMG 真實價值True Value 這個可以把外部成本內部化的工具,看看我們如何用它來幫助我們極大化一個選擇的影響力。「我們常說『做正確的事』,但什麼叫正確?我們每一個人的認知、看事情的角度跟維度都不會一樣。以往我們的決策,很多時候只看短期的財務利潤,卻忽略了長期的環境風險。真實價值 True Value,首先讓我們超越短期利潤,看見一項選擇在十年、二十年後、甚至一百年後,對社會、對環境、對經濟的整體影響。

這不只讓使用者或機關做出更有遠見的決策,也能大幅提升利害關係人的信任,因為我們可以很清楚地展示,這個選擇有多少永續價值,有多少 ESG 貢獻。同時,True Value 工具還能幫助我們發現那些原本看不到的隱藏成本與潛在機會—包括未來可能發生的維修費用、環保規範的風險、甚至新商機和補助來源。最重要的是,當這些數據和洞察被納入使用者或機關的永續戰略裡,永續就不再只是口號,而是真正成為我們每一次決策、每一項工程設計的核心依據。

|  |

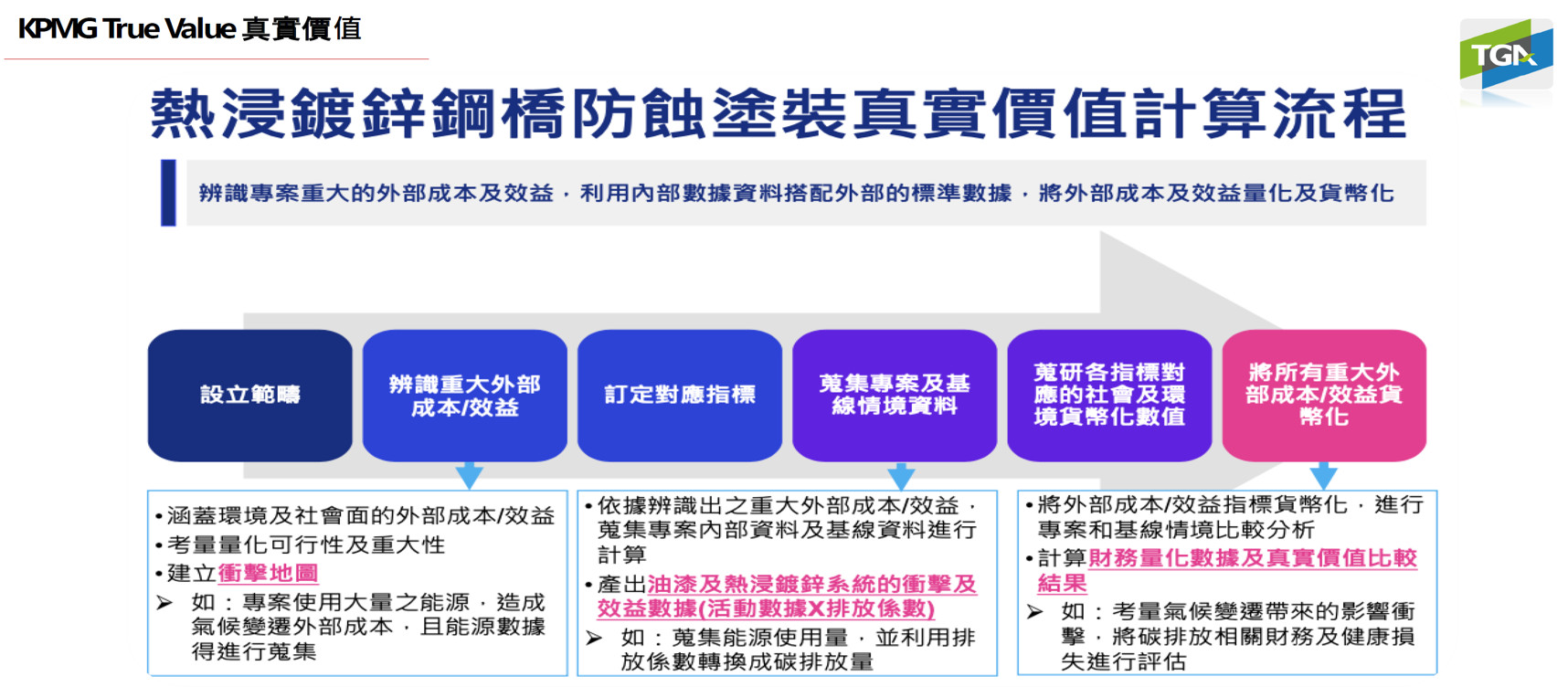

| 圖2 熱浸鍍鋅鋼橋防蝕塗裝真實價值計算流程 |

從圖2呈現了真實價值的計算流程,包括如下。

1.建立範疇「首先要把整個專案的所有外部成本與潛在效益盤點清楚,像是能源消耗、排碳、污染等,建立一張影響地圖,避免重複計算。」

2.辨識重大外部成本/效益「挑出最重要、對最終結果有最大影響的幾項外部因素,例如油漆與熱浸鍍鋅各自帶來的碳排放、環境負擔,或長期社會效益。」

3.訂定對應指標「把這些外部因素轉成具體、可衡量的指標,例如每年減少多少碳排、節省多少維修次數。」

4.蒐集專案及基線資料「蒐集現有的活動數據,跟傳統做法(基線)來做比較,才能算出實際改善幅度與效益。」

5.換算成社會與環境貨幣價值「把所有的環境與社會效益用金額換算出來,包括健康、勞動損失、環境損害的成本等,進行完整比較。」

6.總結外部價值並貨幣化「把所有的重大外部成本效益納入最終報告,讓決策者看到熱浸鍍鋅系統帶來的真實、長期綜合價值。」

|  |

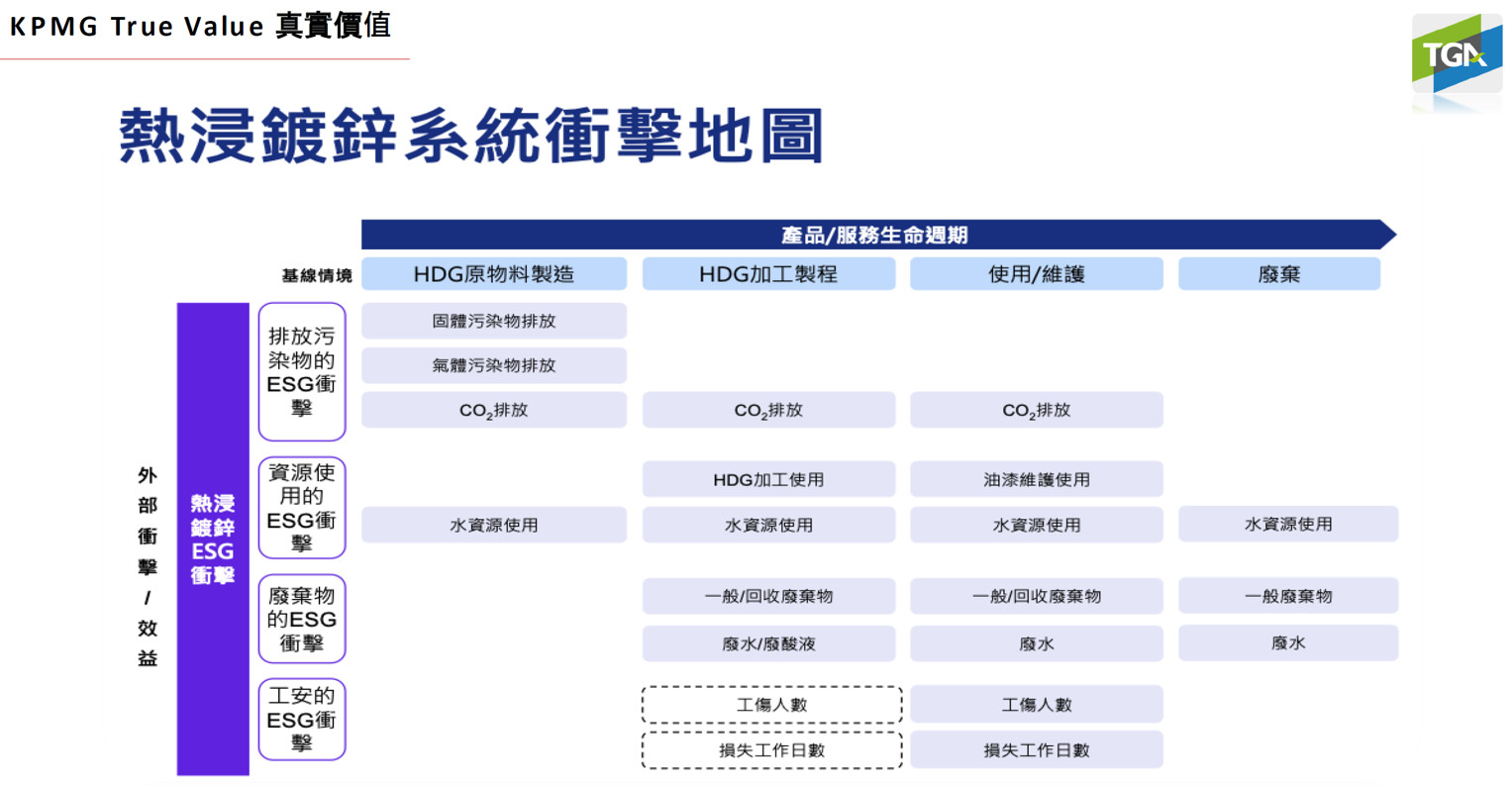

| 圖3 熱浸鍍鋅系統衝擊地圖 |

| |

|

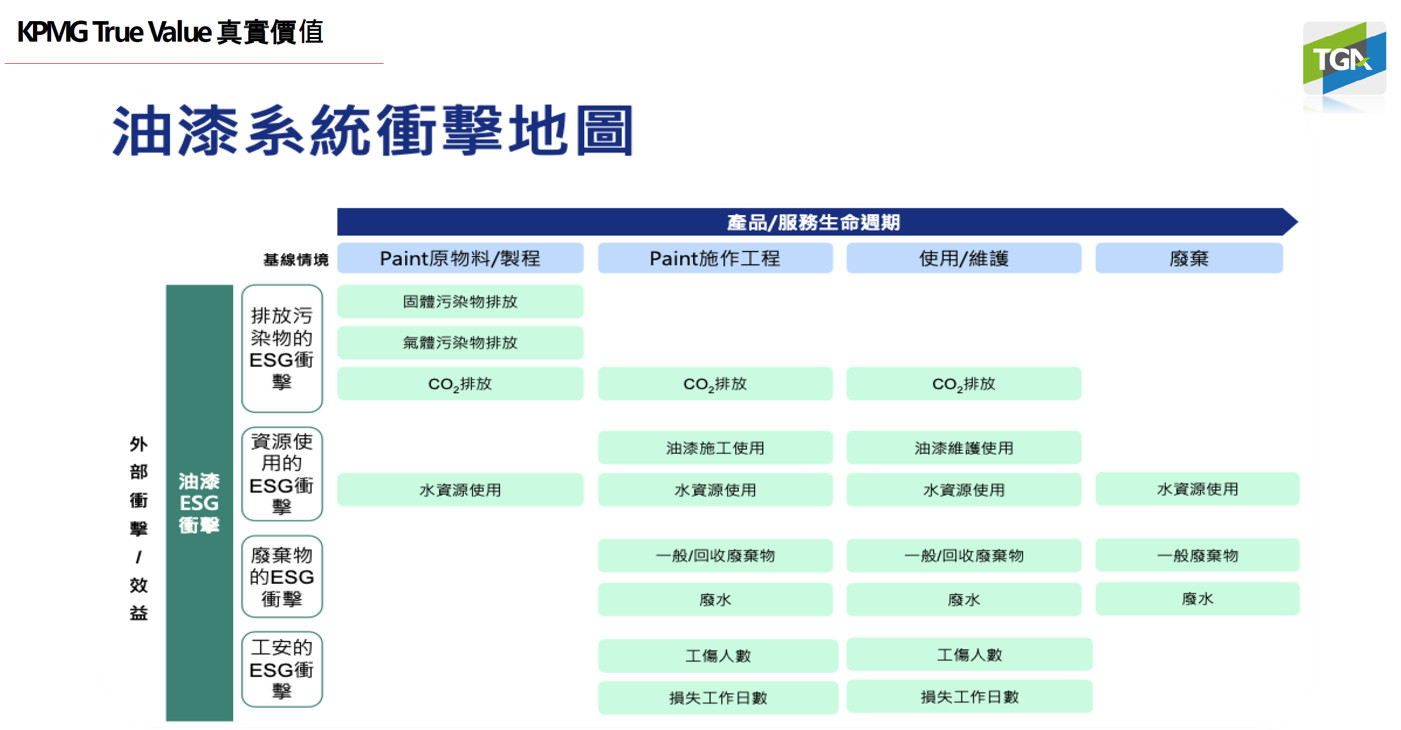

| 圖4油漆系統衝擊地圖 |

而本專案我們針對橋梁工程最常使用的兩種防蝕表面工法進行比較。在開始分析前,我們先釐清比較的基礎藍圖(詳圖3、圖4)。這兩張衝擊地圖比較了熱浸鍍鋅系統與油漆系統,在產品或服務整個生命週期中,對外部環境、經濟及社會的影響,以下僅針對兩者間的主要差異進行說明:

除此之外,兩種系統在其他生命週期階段的衝擊要素,包括固體廢棄物、氮氧化物、CO₂排放,一般與回收廢棄物及廢水等方面均大致相同。

透過明確比較兩系統的差異,可幫助決策者深入理解各防蝕方案在特定生命週期階段的獨特影響,進一步支持更符合永續發展目標的決策。

|  |

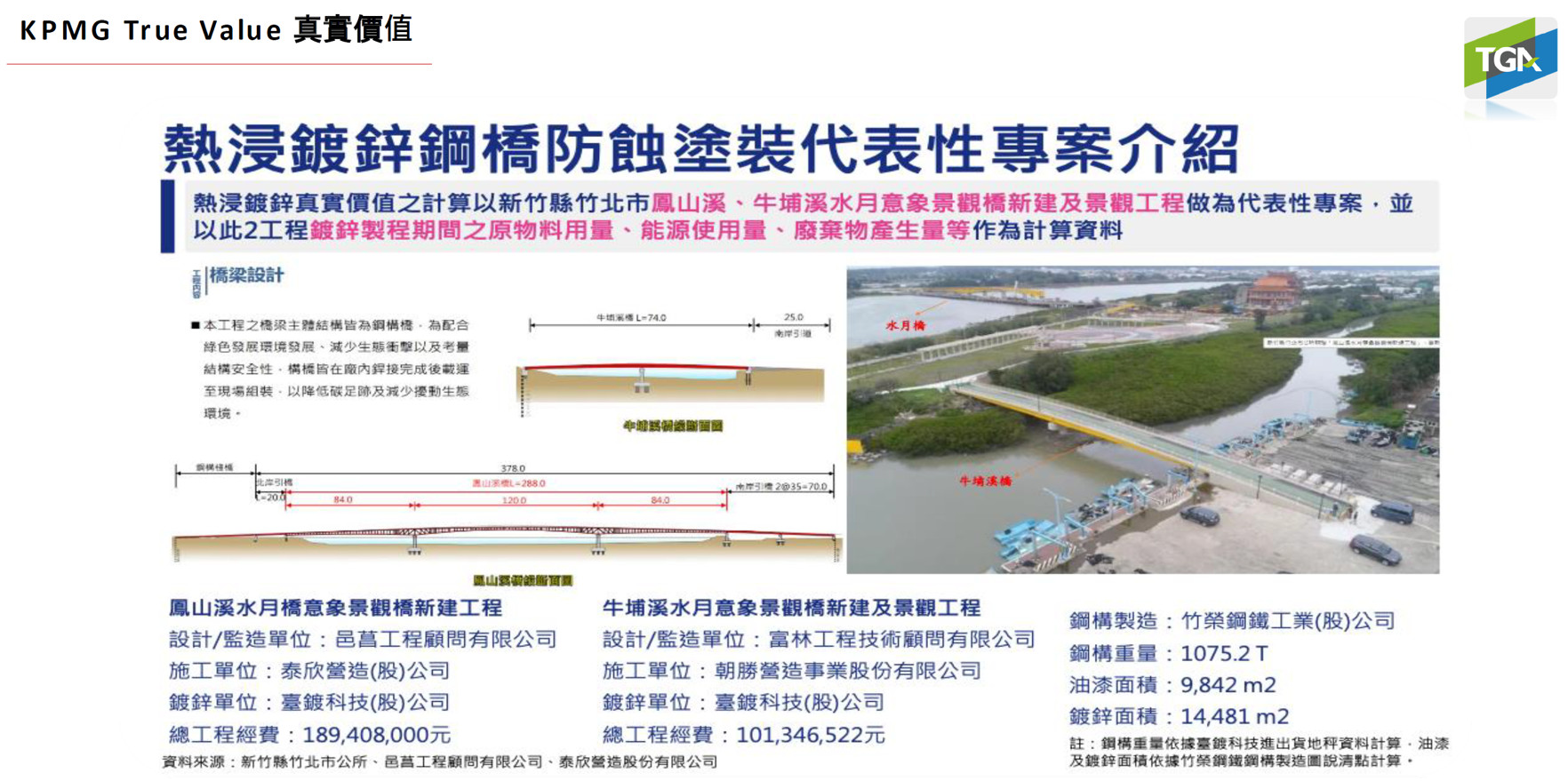

| 圖5 熱浸鍍鋅鋼橋防蝕塗裝代表性專案 |

我們透過兩座熱浸鍍鋅鋼橋為主體的代表性公共工程,鳳山溪的人行水月橋,以及牛埔溪人行景觀橋。這兩座橋都採用熱浸鍍鋅+塗裝雙重防蝕技術(Duplex System),不僅保障結構安全,也極大化了橋梁的生命週期。從圖5可以看到這兩橋梁相關的分析基礎資訊,進行真實價值(True Value)計算分析。

鳳山溪水月意象景觀橋位於新竹市,全長約98.6公尺,寬4.5公尺,鋼構為耐候鋼與熱浸鍍鋅系統結合塗裝,施工單位為寶峰鋼構工程有限公司,鋼構數量約189.4公噸。牛埔溪水月意象景觀橋位於新竹縣,全長約64公尺,寬3.5公尺,同樣採用熱浸鍍鋅鋼構結合塗裝,由竹榮鋼鐵工業股份有限公司承建,鋼構數量約107.5公噸。

透過這兩個實際案例,我們能夠清楚分析並量化熱浸鍍鋅防蝕系統在原物料用量、資源使用、廢棄物產生量等面向的真實效益,提供決策者及設計單位更加精確的數據依據,有效支持公共工程採用符合永續發展目標的防蝕解決方案。

|  |

| 圖6 週期與計算說明 |

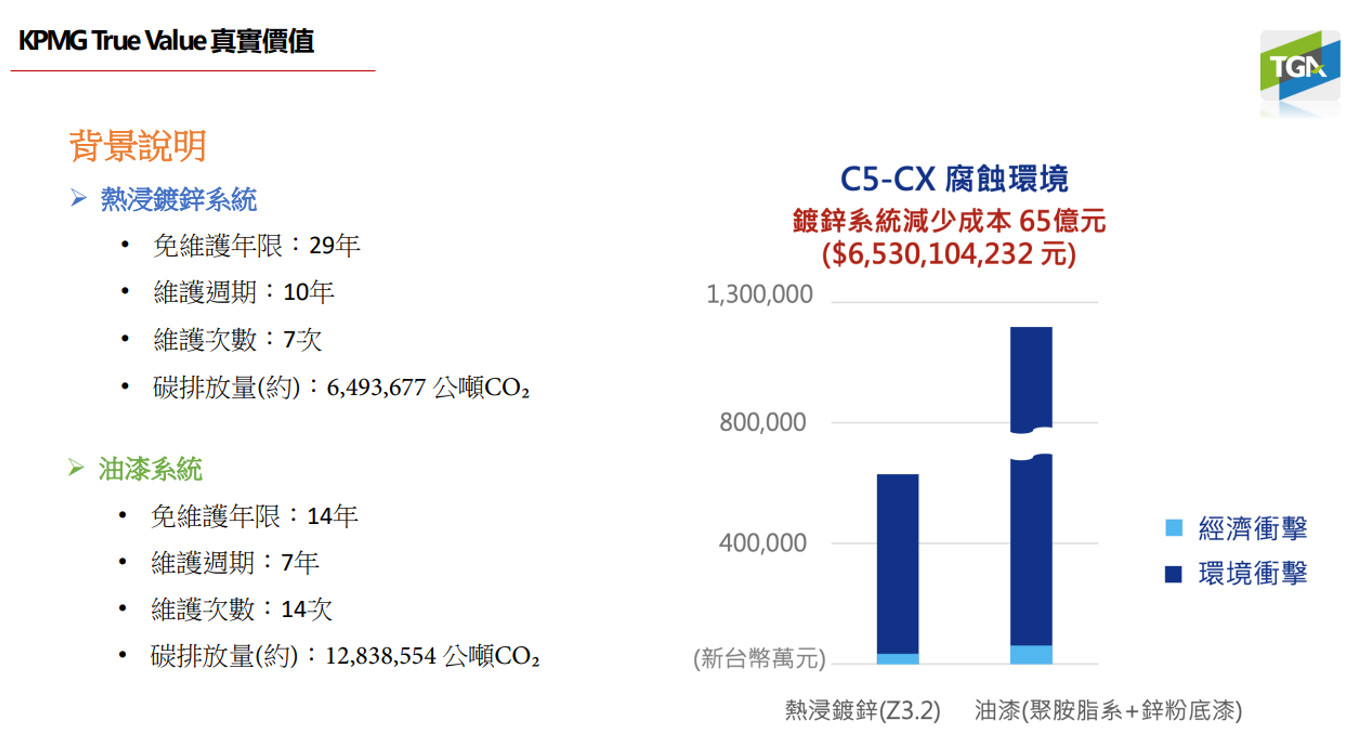

圖6是熱浸鍍鋅及油漆系統的維護週期設定,參考中華民國熱浸鍍鋅協會發佈於《熱浸鍍鋅誌》中刊登之《公共工程建設之耐久性探討》,以及ISO 4628塗層劣化情形,以新建之20%計算。

在C3-C4腐蝕環境中,熱浸鍍鋅系統免維護年限達100年,油漆系統則為14年,需29次維護;而在C5-CX更嚴苛環境,熱浸鍍鋅系統免維護29年,維護7次,油漆系統仍僅14年免維護,需14次維護。

KPMG分析顯示,在C5-CX腐蝕環境下,熱浸鍍鋅系統比油漆系統減少約65億元成本及明顯降低碳排放。

|  |

| 圖7 真實價值(1/2) |

圖7是透過KPMG的真實價值(True Value)分析工具,清楚呈現了熱浸鍍鋅系統與油漆系統在不同腐蝕環境下的比較。

從圖7可以看到,在C3-C4腐蝕環境下,熱浸鍍鋅系統的免維護使用年限可達100年,而油漆系統僅為14年。在整個100年的使用週期內,油漆系統需要29次的維護作業,而熱浸鍍鋅系統則完全無需維護。從成本上看,熱浸鍍鋅系統相較於油漆系統能節省約69億元新台幣(約69.5億),清楚凸顯出其顯著的經濟及環境效益。

在C4腐蝕環境下,熱浸鍍鋅系統同樣具有顯著的優勢,其相較於油漆系統,能降低約60億元新台幣(約60.9億)的總成本,維護週期為10年,大幅減輕了維護頻率及相關成本。

圖8是透過KPMG的真實價值(True Value)分析工具,清楚呈現了熱浸鍍鋅系統與油漆系統在嚴苛的C5-CX腐蝕環境下的差異比較。

從圖8中熱浸鍍鋅系統的免維護年限可達29年,維護週期為10年,且只需進行7次維護作業;相較之下,油漆系統的免維護年限僅為14年,維護週期較短為7年,需進行14次維護作業。

在總成本分析方面,透過熱浸鍍鋅系統的使用,可減少約65億元新台幣的成本支出(約65.3億元)。這個數據同時涵蓋了經濟及環境的衝擊。

綜合上述分析,透過KPMG真實價值分析工具,我們可以明確了解熱浸鍍鋅系統在各種腐蝕環境中的顯著優勢,無論是在成本控制、維護頻率、長期效益與環境保護層面,皆明顯優於傳統的油漆系統。這份分析提供了清晰的數據依據,協助公共工程決策者選擇更加永續且具經濟效益的防蝕解決方案。

|  |

| 圖8 真實價值(2/2) |

碳排放量的差異更能凸顯熱浸鍍鋅系統的環保價值。熱浸鍍鋅系統相較於油漆系統可減少約634萬公噸CO₂的排放量,這相當於:

-

種植約5.3億棵樹所吸收的碳量(每棵樹每年約吸收12公斤CO₂計算)。

-

約276萬輛汽車一年行駛的碳排放量(以每輛車每年約排放2.3公噸CO₂計算)。

-

大約80萬戶家庭一年的用電碳排放量(以每戶每年約排放8公噸CO₂計算)。

-

相當於約70萬架次跨太平洋飛行的碳排放量(每架次約排放9公噸CO₂計算)。

-

相當於約317萬艘次船舶從台灣到日本單趟航行的碳排放量(每艘次約排放2公噸CO₂計算)。

透過這些與我們日常生活密切相關的比較,能夠更直觀地理解熱浸鍍鋅系統所帶來的環境效益與永續價值。這份分析提供了具體且易於理解的依據,協助公共工程決策者選擇更具環境保護效益且長期經濟效益的防蝕解決方案。

本文從防蝕的角度切入,探討公共工程如何實現永續與韌性。一座工程的背後,從評估、設計到施工、完工,是無數工程人用堅持、專業與汗水鑄造而成的成果。對我們從事工程產業的人來說,讓工程能夠永續,就像血液中流動著的使命一樣重要。

然而,我們是否曾深思,若只是因為忽略了防蝕這看似微小卻至關重要的環節,這些偉大工程的生命週期便可能因此大幅縮短?當我們投入大量資源、經費、人力,歷經千辛萬苦完成一項工程,卻因防蝕措施不足而提早失去功能,後續可能產生的封路維修、大量廢棄物、額外碳排放等問題,將不僅損害經濟效益,更造成嚴重的社會成本與環境負擔。

熱浸鍍鋅作為鋼鐵結構的基礎防護層,能徹底包覆鋼材表面與內部結構死角,避免因局部防護不足而導致的快速腐蝕與劣化,進而確保整體結構的安全性與耐用性。根據研究數據顯示,當熱浸鍍鋅與油漆系統共同整合形成雙重防護系統(Duplex System)時,防蝕能力可顯著提升至單一防護系統的1.5到2.3倍,大幅延長結構使用壽命與降低維修頻率。

另一方面,油漆系統除了提供基礎的防蝕功能外,更能為工程增添豐富的色彩、多樣的視覺效果,並進一步強化表面隔離效能,有效阻絕外部環境中的腐蝕因子。儘管熱浸鍍鋅與油漆各有其獨特的優點與限制,然而,當兩者彼此協同應用時,便能互補短處,發揮「1+1大於2」的系統綜效,從根本上提升公共工程的防護水準,並有效減少對社會、經濟與環境的長期負擔,真正實現工程的永續價值。

在每天生活裡,無論是承載每個人通勤的道路、連結城市的橋梁、保障通行的鐵道,或支撐經濟的港口,甚至民生必需的水電設施,每一項都是前輩們數十年來,日積月累、步步扎實打造出來的堅實基礎。台灣今天基礎建設的高品質,就是因為前輩們始終秉持專業,不斷精進,把珍貴的經驗與智慧,一代一代地傳承下去。

如今,面對全球暖化、氣候變遷與永續發展的挑戰,我們更有責任把過去累積的寶貴經驗升級再進化,透過雙重防護系統的應用,讓台灣的公共建設不僅更加堅固,也更能抵禦未來各種極端氣候挑戰,同時兼顧更長的使用壽命、更低的環境負擔與更高的彈性。

值得強調的是,本文所提倡的並非是對傳統油漆系統的否定,而是希望透過雙重防蝕技術的優勢互補,共同打造一個更加永續、韌性與環保的工程環境。

筆者深信,只要繼續堅持下去,政策制定者、社會各界與所有民眾一定會看見並肯定我們的努力。期盼不久的將來,『永續』與『韌性』將成為台灣工程界共同的驕傲,也成為每一位工程人薪火相傳的共同使命。