就非結構之耐震設計評估及補強 探樓板需求加速度

鍾立來1,2,3、賴昱志1、邱聰智1,4、翁元滔1、劉郁芳1

1國震中心、2臺大土木系、3成大土木系、4臺科大營建系

隨科技發展日新月異,除結構物之耐震能力外,非結構物耐震能力之重要性亦逐漸提升。地震來臨時,除結構系統本身損傷會影響使用性,非結構之損傷,亦可能造成生命財產損傷或是建物運作功能受損[1]。醫院於強震來襲時,須作為救難及緊急醫療之使用,故其於結構設計時,均採用用途係數I=1.5進行設計,確保強震後仍可正常運作,但若震後醫療院所之非結構受損(如:懸吊式天花板墜落、醫療設備或管線破壞等),導致醫療院所之功能無法正常運作,即便醫院結構主體於強震中屹立不搖,該醫療院所仍無法於震後提供其救災功能。除醫院外,現今諸多高科技廠房、緊急避難場所、重要資訊設備,乃至於古董保存等,亦不可於震後有非結構之損壞。有鑑於此,本文旨在探討規範[2]第4.2節,對於樓板需求加速度之規定,並提出可行之補充方式,供工程師作為設計之參考。

一、現行規範

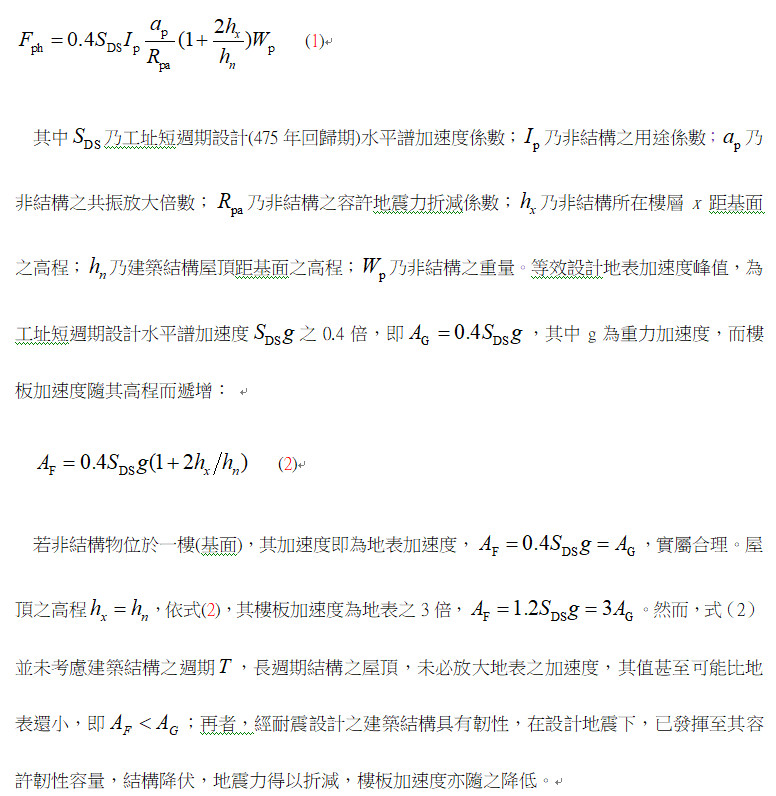

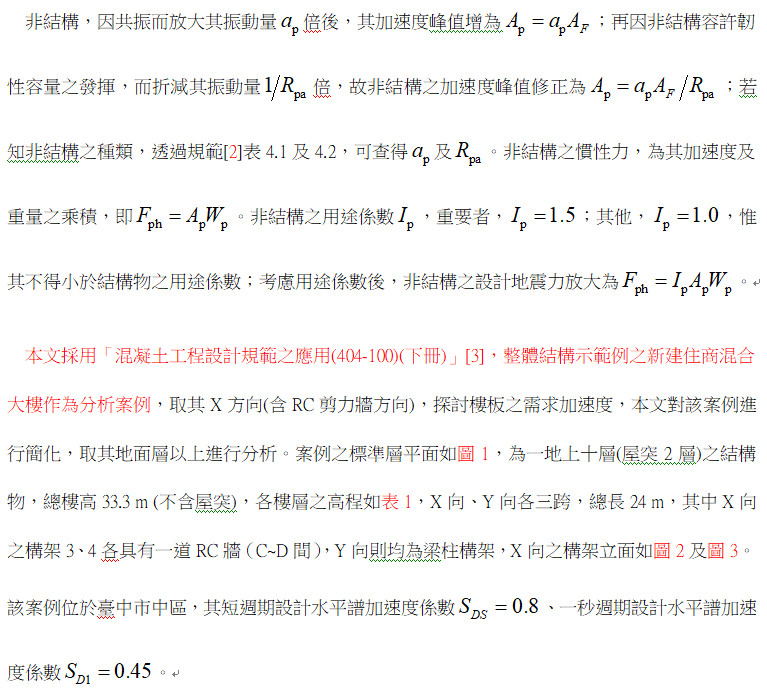

依建築物耐震設計規範[2]第4.2節式(4-1a),非結構之最小設計總橫力為:

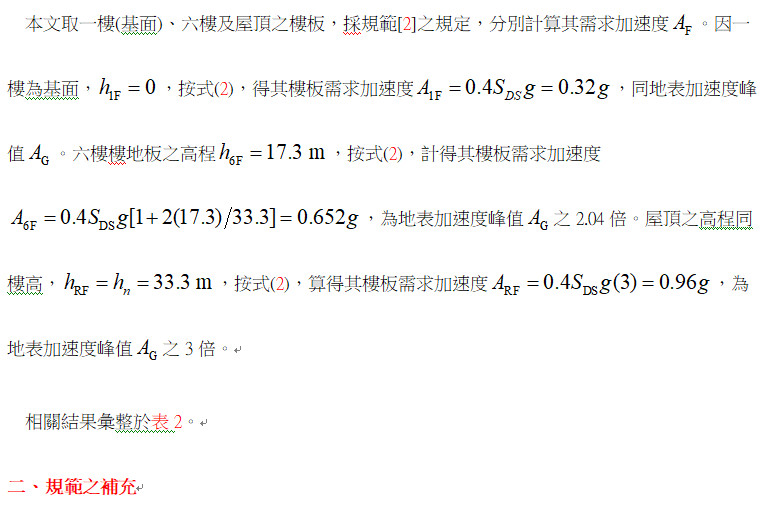

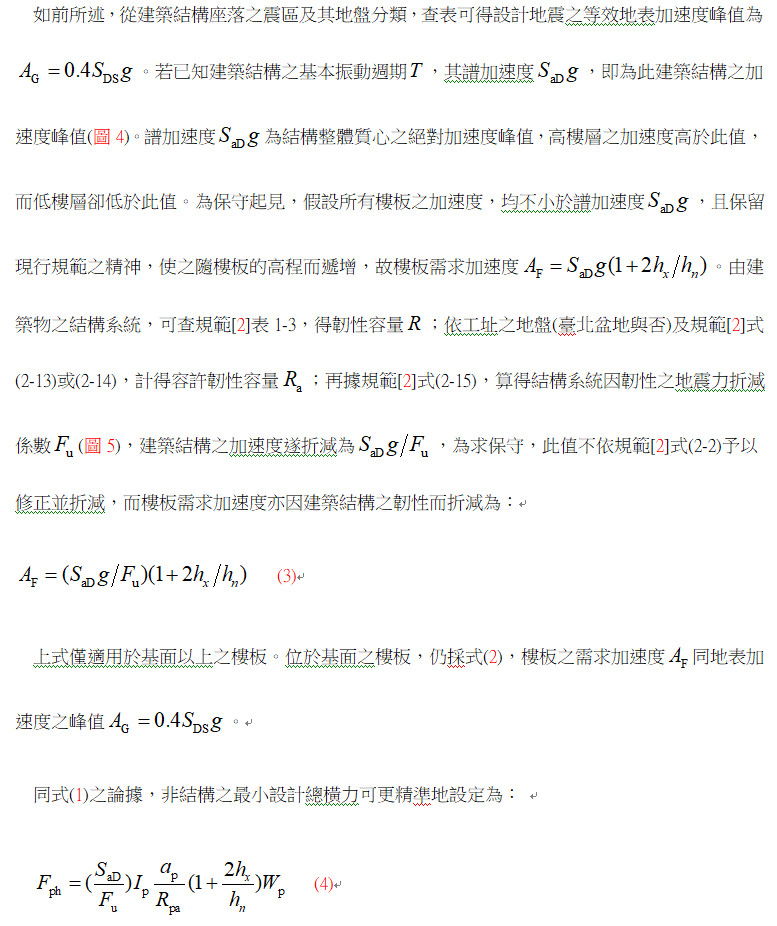

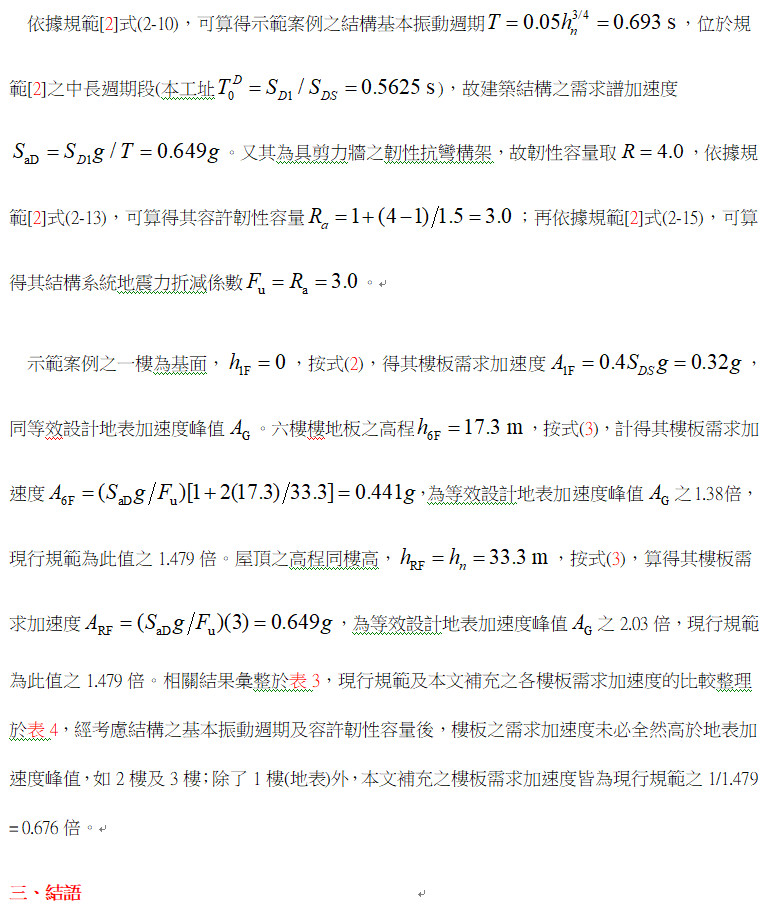

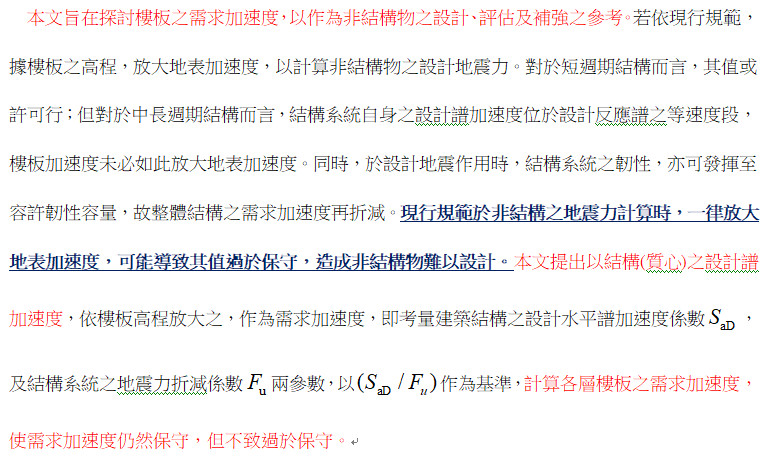

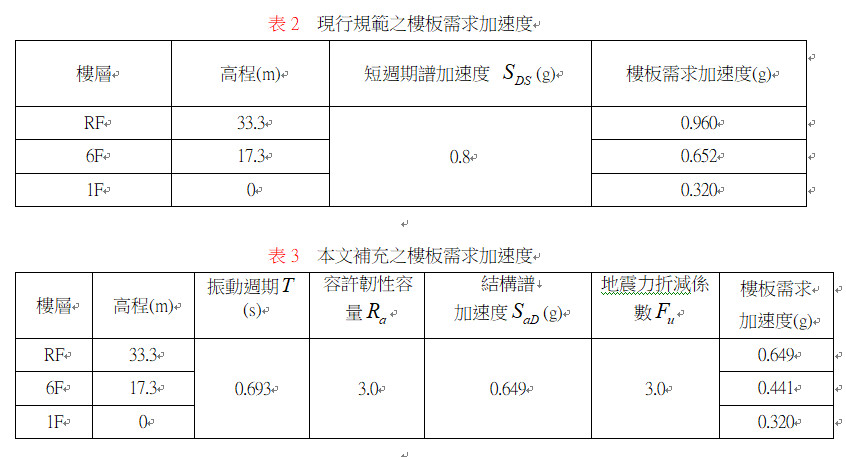

綜言之,若無建築結構之基本振動週期及韌性等資料,則採用規範之條文,估算樓板之需求加速度;若有,則可參考本文所提之補充,能較精確地計算樓板之需求加速度。

參考文獻

1. 林凡茹、賴姿妤、曾柏翰、涂昭伃、柴駿甫、姚昭智(2019),「花蓮地震建築附屬非結構物震損調查與受震需求分析」,中國土木水利工程學刊,中國土木水利工程學會,第三十一卷,第五期,第513-528頁。

2. 內政部營建署(2011),「建築物耐震設計規範及解說」,內政部100.1.19台內營字第0990810250號令,自中華民國100年7月1日生效。

3. 中國土木水利工程學會 (2011),「混凝土工程設計規範之應用 (土木404-100) (下冊)」,混凝土工程委員會,科技圖書。

表1 十層樓結構案例之各樓層高程[3]

| 樓層 | 樓板高程 (m) |

| RFL | 33.3 |

| 10FL | 30.1 |

| 9FL | 26.9 |

| 8FL | 23.7 |

| 7FL | 20.5 |

| 6FL | 17.3 |

| 5FL | 14.1 |

| 4FL | 10.9 |

| 3FL | 7.7 |

| 2FL | 4.5 |

表4 現行規範與本文補充之樓板需求加速度

| 樓層 | 現行規範之 | 本文補充之 | 現行/本文 |

| 樓板需求加速度(g) | 樓板需求加速度(g) |

| RF | 0.96 | 0.6492 | 1.479 |

| 10F | 0.8985 | 0.6077 | 1.479 |

| 9F | 0.837 | 0.5661 | 1.479 |

| 8F | 0.7755 | 0.5245 | 1.479 |

| 7F | 0.714 | 0.4829 | 1.479 |

| 6F | 0.6525 | 0.4413 | 1.479 |

| 5F | 0.591 | 0.3997 | 1.479 |

| 4F | 0.5295 | 0.3581 | 1.479 |

| 3F | 0.468 | 0.3165 | 1.479 |

| 2F | 0.4065 | 0.2749 | 1.479 |

| 1F | 0.32 | 0.32 | 1 |