從臺灣建築抗震規範

談震害崩潰房屋之鑑定取樣與災變分析(二)

陳志滿 技師

3、特殊要求

(1)建築物之基樁或沉箱頂,應以繫樑相接,並使其拉力方與壓力方,均能承擔至少為其較大基樁載重1/10橫力。反之,應以認可之方法,提供足夠牽制能力之措施。

(2)裝置於構造物外側,不承重及不承受剪力之預鑄剪力版,須以澆置混凝土或依下列規定裝置之:

連接之牆版間,須留有相對移動之間隙,並不得小於下列之最大值:由風力引起之層間相對側向位移之兩倍,或地震引起之層間相對側向位移(3/K)倍或6mm。

連接物應具足夠韌性及扭轉能力,以避免混凝土之裂損或鄰近電焊之脆裂。預埋件應與加勁主鋼筋相接,或其埋入深度足以將其應力傳遞於主鋼筋。

牆版相接處應有容許層間相對側向位移之移動裝置;此連接處可用滑槽;或較大之螺孔;或能承受因移動而生彎曲之連接鋼件;或其他具相當之滑動及韌性能力之連接鋼件。

三、耐震設計特別規定

(一)鋼筋之加工與基本施工組立之要求

第362條( 630215-910612) (鋼筋彎鉤)

鋼筋末端之標準彎鉤,應為圓彎加一段直筋,並依下列規定:

1、半圓彎加四倍鋼筋直徑長,但不小於6.5cm之延伸。

2、90度圓彎加12 倍鋼筋直徑長之延伸。

3、肋筋及箍筋只須90度或135度圓彎加6倍鋼筋直徑長,但不小於6. 5cm之延伸。

圓彎之內徑除肋筋及箍筋外,應為鋼筋直徑五倍以上。降伏應力大於2800 kg/cm2,25mm直徑以下鋼筋應為鋼筋直徑之6倍;25至35mm直徑鋼筋應為鋼筋直徑之8倍;45及57mm直徑鋼筋應為鋼筋直徑之10倍。肋筋及箍筋之圓彎內徑,10mm直徑鋼筋不得小於3. 8cm;13mm直徑不得小於5cm,16mm直徑不得小於6. 5cm。

鋼筋端之彎曲工作必須冷彎。部份埋置混提土中之鋼筋,必須先行彎好規定尺寸,不得部份埋置混凝土後再行彎曲。

第366條( 630215-910612 ) (鋼筋拼接)

1、鋼筋拼接應依圖樣及說明書之規定、或監造人之同意。直徑35mm以上之鋼筋不得疊接。

2、束筋中個別鋼筋之疊接,可依同徑單根鋼筋之疊接長,但束中各根之疊接不得互相重疊,三根一束中鋼筋之疊接長,應比本編第367條及第368條規定加20%,四根一束中鋼筋之疊接長應加33%。

3、撓曲構材鋼筋之疊接,如不重疊緊密,其側向間距不得大於疊接長之1/5或15cm。

4、鋼筋拼接如用焊接,對焊接頭之拉力須能達到鋼筋規定降伏應力之1. 25倍,並應符合本編第五章中有關焊接之規定;不能達到1. 25倍度時,只能用低應力地位。

第367條(630215-910612) (拉力鋼筋疊接)

1、拉力鋼筋連接時,其疊接長應按其應用分類,不少於本編第398條降伏應力拉力握持長(l d )之1. 0、1. 3、1. 7或2.0倍。應用2.0倍握持長之主筋,須以符合本編第371條規定螺筋圍紮,且不得因螺筋而減少需要握持長。

2、鋼筋直徑大於13mm,端部須用半圓彎端。拉力疊接應避免用於最大彎矩及高應力處,如必須應用時,應依其降伏應力設計其疊接、焊接或錨定,如疊接處不超過鋼筋根數之一半時,其疊接長不得少於握持長之1.3倍;如超過一半時,不得少於握持長之1.7倍,如計得之應力超過降伏應力一半以上時,均應符合此規定。

3、拉力鋼筋疊接如設在低應力不超過降伏應力一半之地位,且疊接處不超過鋼筋根數3/4時,疊接長同握持長;如超過3/4時,疊接長不得少於握持長之1. 3倍。

4、拉桿之拼接應互相錯間,宜用焊接,如用疊接,其疊接長應為握持長之兩倍。

第370條( 630215-910612) (柱筋紮置)

柱主筋上下不能對齊應用時,得在橫向能以支撐位置,以不大於1/6之斜度將上下筋接連,上下筋均仍須與柱軸心平行,斜向彎點間須以不大於間距15cm之箍筋或螺筋或樓版作為其橫向支撐。橫向推力假定為鋼筋斜向部份應力之水平分力之1. 5倍,如上下筋位置相差76mm以上時,須另以鋼筋依本編第367條及368條規定疊接。

斜向部份須先彎好再應用,束筋不應斜接。

如柱筋之設計應力依載重變化情形,由降伏壓力變化至不到一半降伏接力,疊接、焊接或頂接均可應用,其每側所有拼接之拉力強度,或拼接與連續不拼接且在規定降伏應力之拉力強度,應為此側計得應力之兩倍,且不少於1/4主筋斷面積與降伏應力之乘積。

如柱筋之設計應力超過一半降伏應力拉力,須用能以達到降伏應力之疊接或1. 25 倍降伏應力之焊接。

合成柱之鋼柱心在拼接處必須磨平,上下柱心必須對準,一半設計壓應力可假定由鋼柱心傳遞至其下,鋼柱心底版可假定傳佈全合成柱之載重,如底版只傳佈鋼柱心之載重,須使混凝土斷面有足夠尺寸裡握主筋通過直接支壓於其下混提土上。

第398條( 6302 1 5 -910612) (拉力握持長)

1、拉力竹節鋼筋之握持長(l d)cm,為其基本握持長與其修正因數之積,但不得少於3 0cm。

2、基本握持長應依下列規定:

鋼筋直徑在35mm以下時,( 0.0594Ab fy/ ,但不得小於(0.00569 dbfy)

,但不得小於(0.00569 dbfy)

鋼筋直徑為45mm時,(0.0815 fy/ )

)

鋼筋直徑為57mm 時,( 1.054 fy/ )

)

異形鋼線,(0.113 dbfy/ )

)

其中(Ab)為單筋斷面積,(db)為鋼筋直徑,(fy)為鋼筋降伏應力,kg/cm2;( fc' )為混凝土規定壓力強度,kg/cm2。

3、修正因數應依下列規定:

上部鋼筋(其下混凝土厚在30cm以上),1. 4。

鋼筋降伏應力4200 kg/cm2以上,(2 -  )。

)。

輕質混凝土,1.33。

4、依前法規定修正後,符合下列規定得再加修正:

鋼筋間距中心15cm以上,距構材邊側不少於7.5cm時,0.8。

撓曲構材鋼筋超過需要量時,為需要鋼筋與實用鋼筋之面積比。

鋼筋為以六公厘以上螺筋,箍距不得超過10cm,0.75。

(二)耐震特別規定

第407條( 630215-910612) (適用範圍)

強烈及中度地震地區之就地澆鑄韌性立體剛構,及僅於梁柱接頭處就地澆鑄合成之韌性立體剛構(橫力系數之k=0.67)、或韌性立體剛構與剪力牆合用構造(橫力保數之k=0.80),應符合本節之規定。

第408條( 630215-910612) (耐震要求)

耐震結構分析,須顧及結構物與非結構物間之相互作用,非主要構體之損壞後果,亦應考慮。

樓版及屋面應使為傳佈橫力至剛構或剪力牆之橫構材。

混凝土之規定壓力強度不得少於210 kg/cm 2,鋼筋之最大降伏應力不得大於4200 kg/cm 2,並不得以較高應力鋼筋代替之。

不論有無耐震剪力牆,以撓曲構材與柱組成之韌性剛構,在強烈地震時,假定其側向變形足以產生反復塑鉸;塑鉸力矩應依本章第5節規定計算。

第409條( 630215-890807) (撓曲材)

1、撓曲構材之最大鋼筋斷面積比(ρ),不得大於平衡鋼筋斷面比(拉力鋼筋達降伏應力時混凝土壓力應變達0.003)之一半;構材上下至少須有兩支鋼筋通過構材全長,其鋼筋斷面比不得少於( 14/fy ) , (fy)為鋼筋規定降伏應力,kg/cm2。

2、在支承處負彎矩拉力鋼筋,至少須有1/3將其錨定長延伸至最外反彎點外,且不得少於淨跨度之1/4。梁每端至少須有最多拉力鋼筋之1/4連續穿過梁上端。

3、撓曲構材與柱連接處之正彎矩強度,不得少於負彎矩強度之一半。

4、撓曲構材上下鋼筋須延伸至柱,並穿過柱至對面之撓曲構材。如因斷面不同不能穿過或其對面無撓曲構材時,須延伸至圍束區之遠面,並錨定握持達其規定降伏應力。

圍束區為以緊密箍筋或緊密螺筋圍束梁(柱)中混凝土處或梁柱接頭處。

緊密箍筋或螺筋之直徑不得小於10mm,箍筋末端彎鉤須為135度圓彎加10倍鋼筋直徑長,間距應符合本條5款6款或本編第410條4款6款之規定,握持長應自柱之近面起算,末端須用90度標準彎鉤,錨定長在圍束區中不得小於本編第398條基本握持長之2/3 ;在圍束區外時不得小於本編第394條至402條有關規定,但均不得小於40cm。

5、腹筋須能承受由於構材垂直載重之剪力及由於構材端側移之塑鉸力矩之剪力。

垂直於縱向鋼筋之腹筋,須沿構材全長設置,最小肋筋直徑為10mm,最大間距為有效深度之一半。

距梁端相當於4倍有效梁深距離內,腹筋面積不得小於下列之較大者,間距不得大於(d/4),Avd/S-0.15 或0.15 As,其中(Av)腹筋面積,(d)有效梁深,(S) 腹筋間距,(

或0.15 As,其中(Av)腹筋面積,(d)有效梁深,(S) 腹筋間距,( )壓力鋼筋面積,(As)拉力鋼筋面積。構材端接連柱之肋筋必須用箍筋,第一箍筋距柱面不得超過7.6cm。

)壓力鋼筋面積,(As)拉力鋼筋面積。構材端接連柱之肋筋必須用箍筋,第一箍筋距柱面不得超過7.6cm。

6、如鋼筋作用為壓力鋼筋,鋼筋之間距不得大於16倍鋼筋直徑或30cm;在梁端箍筋應用距離由柱面起須有兩倍有效梁深之距離。如因構架之非彈性變形致構材之彎距強度不在構材之端部,所用腹筋面積及間距應依本條第5款之規定。

7、除非箍筋間距依本條第6款規定應用,拉力鋼筋不得在拉力區或反復應力處疊接,疊接處至少須有兩箍筋,疊接長至少24倍鋼筋直徑或30cm,在距塑鉸相當有效深度(d)之距離內不得焊接。

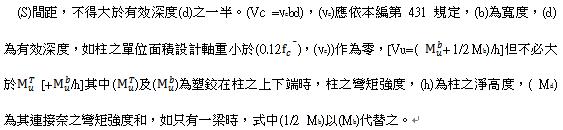

第410條(630215-890807) (受撓柱)

1、承受軸力與彎矩之柱,其主筋斷面積比不得少於1%,並不得大於6%。

2、在梁與柱連接之主軸平面內,除非各圍束柱心之彎矩強度和足以承受設計載重,各柱受軸載重後之彎矩強度和不得少於所連接各梁之彎矩強度和,若任一層上之一處或多處梁柱之接頭,不能符合前述規定,則該層上其餘接頭,須能承受包括非上述接頭設計所增添之全部剪力。

3、柱之最大設計軸力( Pe)如小於或等於( 0.4Pb),可依本編第409條撓曲構材設計之。(Pb)為(鋼筋拉力達降伏應力,且混凝土壓力應變達0.003平衡狀態時之柱軸力)柱之軸力載重能力。

4、若( Pe )大於( 0.4Pb),梁柱接頭處之上柱底部及下柱頂部須以緊密箍筋或緊密螺筋圍束之,圍束之高度不得小於相當圓柱直徑或矩形柱之長邊或45cm或1/6柱淨高度之較大者。

緊密螺筋之體積比(ρs),不得小於本編第422條之規定,亦不得不小(0.12 /fy)。

/fy)。

緊密箍筋之面積(Ash),應依下式求算(Ash= lhρs Sh/2) 計算時,(ρs)依緊密螺筋之規定,本編第422條式中之(Ac)以(Ach)代替,(Ach)為緊密箍筋圍束之柱心面積,(fy)為緊密箍筋之降伏應力,(lh)為緊密箍筋垂直肢間之最大無支撐長,(Sh)為緊密箍筋之間距,不得大於10cm 。

如為減少緊密箍筋之無支撐長,可加補助箍筋其兩端須連接至緊密箍筋,並以半圓標準彎鉤紮在主筋上,以防止施工時被移動,補助箍筋之保護厚度不得小於1. 3cm。

5、柱中緊密箍筋,應符合下式要求,[Avfy(d/S)]=(Vu-Vc)。其中(Av),緊密箍筋在間距(S)間之面積,如用緊密螺筋時以( 2/3Av)代替(Av)。

6、柱如支承不連續至下層之牆或堅固隔間,全柱長應依本條4款規定全用緊密螺筋或緊密箍筋。

7、主筋之拼接應依本編第366條至第368條之規定,但疊接長不得小於鋼筋直徑之30倍或40cm,如用焊接或頂接,每處不得超過所用鋼筋1/4,且與鄰近拼接至少30cm以上。

第411條( 630215-910612) (樑柱接頭)

梁柱接頭處之緊密箍筋或緊密螺筋應符合本編第410條4款及5款之規定:依5款計算時,式中之(Vu)為計入柱剪力及其連接梁主筋計算剪力(按主筋面積與其降伏應力計算之)之最大剪力。

接頭處柱之四邊均有梁連接時,前述之緊密箍筋或緊密螺筋之規定可以減少一半,但梁寬不得小於柱寬之一半,梁深不得小於最深梁深度之3/4。

如梁軸心不能與柱軸心相交時,應計入由於偏心增加之剪力,彎矩及扭力。

參、震害建築構造物崩潰形式

受地震損害之建築構造物的形式有很多類型,但是造成嚴重受損無法修復,以致於非拆除不可的建築構造物,其損害類型則可歸納三大類型。

一、直下型崩潰

呈現直下型崩潰之建築構造物,主要與建築構造物之低層豎向構造-柱體與牆體有密切關係。

這類型房屋多數具有低樓層退縮、挑高或挑空或在樓層位置不過樑,形成上方構造抗震系統完整,下方軟弱的特徵。當強烈地震來襲時,位於底層的主要抗震構件無法承受劇烈的上下震動及隨之而來的水平震動作用下挫曲,發生軸壓彎曲或軸壓剪力等破壞現象。這類建築構造物如花蓮統帥(照片1)、吾居吾宿及白金雙星等建築構造物。

| | |

| 照片1 20180206地震崩潰的花蓮統帥大飯店 (摘自土木技師公會現場協助救災之技師拍攝) | | |

二、平躺型崩潰

發生平躺型崩潰的建築構造物,多數屬於高寬比過大(瘦高型或單薄型)、或抗拉拔強度低的建築構造物,這類建築物的抗傾倒能力差,在強震的劇烈搖晃下,經不起搖擺的拉拔,使較脆弱的一方柱體及牆體,因無法承受該地震造成之拉拔力,而造成鋼筋的錨定失敗破壞導致倒塌。臺南永康區的維冠金龍大樓(照片2)與新北市新莊區的博士的家就是典型代表。

| | |

| 照片2 20160206地震崩潰的臺南市永康區 維冠金龍大樓(摘自技師報1003期陳正平技師) | | |

三、傾斜型崩潰

出現傾斜型崩潰的建築構造物,是介於上述兩種崩潰型態之間。由於建築的抗震系統配置不當,或具有低樓層退縮、挑高或挑空或在樓層位置不過樑等現象,在強烈地震侵襲下於抗震系統脆弱的位置,發生柱體或剪力牆體的挫曲潰敗所造成。這類型兼具有低抗拉拔、軸壓彎曲及鋼筋的錨定失敗破壞等導致的崩潰倒塌。這類建築物如雲林的中山國寶大廈、花蓮市雲門翠堤大樓(照片3)。

| | |

| 照片3 20180206地震崩潰的花蓮市雲門翠堤大樓 (摘自土木技師公會現場協助救災之技師拍攝) | | |

(待續)