淺談基地調查

林士誠 技師

大型工程開發,在規劃、設計階段及施工前,常需藉由對基地之地質調查與試驗,來了解地層基本性質與力學特性,期能依現地實際情況,提供後續工程之進行及合理判斷與評估。本文乃就基地開發前所需進行之基地調查與試驗方法,加以彙整說明。

調查流程與要素

1.調查流程

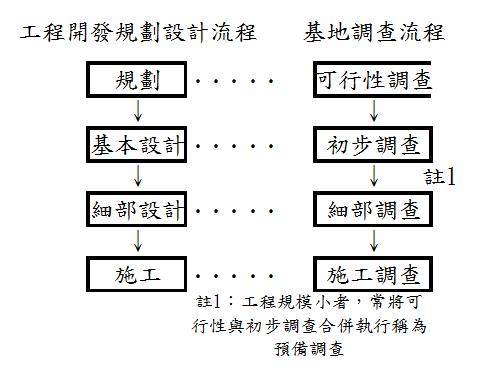

不論是大型土木或建築工程,其開發流程大致上可概分為:規劃、基本設計、細部設計及施工等四個階段,而為提供各階段有效之相關分析、評估所需,調查工作亦需配合可行性調查、初步調查、細部調查及施工調查等作業。因此,工程開發流程與基地調查流程之關係(詳圖1),便密不可分,而當工程有必要時,需辦理特殊或補充調查,以做為後續變更設計之需。

圖1 基地調查與工程開發流程關係圖

2.調查考慮要素

為合理進行開發工程之規劃、設計與施工,必須藉由地質調查手段,來確實掌握基地與其周圍之地層構造及特性。

一般規模小的工程,常將可行性調查與初步調查合併執行,稱為預備調查。預備調查主要是以了解基地與其周圍之地層概況、初步擬定基礎型式為主,其調查所需考量要素如表1所示。

表1 預備調查考慮要素表

| 作業階段 | 調查項目 | 考慮要素 | 調查目地 |

| 室內作業 | 資料蒐集與整理 n 資料蒐集 (1)既往之地形、地質資料 (2)曾經之地層災害 (3)鄰近相關之結構物設計資料 (4)基地及其四周狀況及地層資料 n 資料整理 依考慮要素整理分析所蒐集之資料 | 推估下列狀況 n 概略之地形、地質 n 地層(地盤)災害 (1)地震時、地滑、地盤下陷等之狀況及其後之利用與變遷 n 大概之地質構造與地層概況(含地下水) n 四周之自然與社會環境概況 | 判定或決定 n 依蒐集之地質資料,判定基地之區域地質構造(含斷層、走向/傾角) n 初步研判地層組成特性 n 擬定基礎型式 n 基礎位置及其四周,對設計與施工之衝擊與可能引致之問題 |

| 現地作業 | 現地調查 n 現地踏勘 (1)地表、地質(露頭)勘查 (2)現地訪查 (3)現地地下水狀況 n 先行調查 (1)物理探查 (2)鑽探 (3)試挖 | 確認事項 n 地形、地勢、地質狀況 n 地表利用情形 n 四周之自然與社會環境 n 地下水位及地下水利用概況 n 地層(地盤)曾經之災害 n 地層特性概況 |

預備調查完成後,始進行基礎設計與施工,除需遵循相關之設計準則外,對於預備調查中有可能忽略之調查項目,均可在其後之細部調查及施工調查階段中,再進行詳細(或補充)調查,而表2為預備調查後之設計與施工所需檢查之項目。

表2 預備調查後提出設計與施工須查驗之項目(建築技術規則)

| 階段 調查對象 | 基礎設計 | 基礎施工 |

| 地盤 | 支承力 瞬時沉陷、壓密沉陷 樁之承載力 地震時之安定性(特別是液化問題) 地震時地盤之反應 | 開挖穩定性 擋土計畫 排水、止水計畫 埋設物保護、地中障礙物撤除計畫 |

| 周圍環境 | 對鄰近構造物之影響以及受鄰近構造物之影響 受鄰地開挖等鄰地狀況變更之影響 地震、豪雨等災害時基礎受周圍之影響 | 鄰近構造物之保護計畫 鄰近接構造物之影響 營建公害(噪音、振動、廢棄物等對環境之影響) 廢棄物、排放水等之處理 材料、機具進出計畫與交通狀況 |

基地調查方法

基地調查之精細程度,隨著工程進度之需而異,所採用之探查方法亦有所不同。較常被採用之探查方法,有地表地質調查、地球物理探測、遙測判釋、試坑、槽溝試挖、地質鑽探及現地試驗等(初等工程地質大綱),其中以地質鑽探最為普遍、且可經由取樣及試驗之成果,直接或間接獲得基地之地質資訊及設計所需之地層參數。

以下就地表地質調查及地質鑽探等之相關調查方法加以說明。(註:受篇幅影響,地球物理探測部分將省略說明)

1.地表地質調查

工址地表地質調查,應考量工程之階段性,不僅需於工址進行地表地形、地質特性之紀錄,尚需針對基地之工程所需持續蒐集、評估、整理地質資料,建立工址地質模式,以協助解決與工程規劃、設計及施工有關之地質問題。各階段地表地質調查所需辦理之調查方法與內容如表3所示。

表3 地表地質調查方法與內容表(整理自工址地盤調查準則)

| 調查階段 | 調查方法 | 調查對象 |

| 調查前 | 準備完整之調查計畫 | 調查計畫至少應包括項目 調查範圍 調查目的及內容 以往研究程度 調查方式 調查底圖比例尺 預定進度 預期成果 |

| 預備調查 | 應建立地質構造模式、暸解地盤工程特性 確定進一步探查計畫,其中 地形底圖 不小於 1:10,000 (區域) 不小於 1:2,000 (工址) | 調查主要對象 地形及水系特徵 覆蓋土層類別及特性 岩盤露頭類別及分佈 地層之層序、岩性、分佈及工程特性 地質弱面之特性、型式及其區域性變化 主要斷層之延展、屬性及活動性 崩塌地、地盤下陷、河海侵蝕、火山、地震等進行中地質現象之分佈 水文地質 其他可疑地形及地質現象 前述調查對象應按計畫特性酌予調整 |

| 細部調查 | 進一步探查計畫 釐清與工程有關之地質疑慮 地形底圖 不小於 1:1,000 |

| 施工調查 | 應以工址開挖面所得新增資料,檢討確認已有之地質解釋,適時提出修正設計之建議 地形底圖 不小於 1:500 |

2.地質鑽探

地質鑽探是國內採用最頻繁的地質調查方法,不僅在探查的過程中,可以看到地層之組成、界面及各次層,且可藉由取樣器取得土壤(或岩石)材料,進行相關之物理及力學試驗;同時,在鑽孔內裝設觀測儀器亦可觀測地下水位、水壓力。

A.鑽探配置

針對基地而言,如何配置鑽孔之數量與深度,使鑽探結果具代表性,且有效的提供工程規劃、設計及施工之所需,是一重要之課題。基地調查範圍、調查點位置、數量及深度是否適當,除直接影響工程調查費用及調查結果外,也會對後續工程設計分析有所影響。因此,對於鑽探孔密度及深度之配置應謹慎考量,而一般情況下之基地調查可依相關規範(如表4所示)來配置;特殊工程建物(如使用筏基的大型建築)、或地層之分佈差異性大時,應謹慎研判鑽探孔配置之適當性。

表4 各規範地質鑽探之密度與深度彙整表

| | 調查密度 | 調查深度 |

| 建築物基礎構造設計規範 | 基地面積每600m2或建築物基礎涵蓋面積每300m2者,應設置一處鑽孔。 每一基地至少2處,基地面積>6000m2,或建築物基礎涵蓋面積>3000m2之部分,得視基地地形及地質情況調整調查密度。 | 淺基礎基腳:基礎底面4B以下或達可確認承載層深度(B為基腳寬)。 樁基礎樁:樁基礎底面4D以下或達可確認承載層深度(D為樁基直徑)。 沉箱基礎:沉箱基礎底面3B以下或達可確認承載層深度(B為沉箱直徑或寬度)。 浮筏式基礎:垂直應力增量<10%σv’或達堅硬地層(σv’為有效覆土壓力)(註1)。 深開挖工程:至少1.5~2.5倍開挖深度,或達可確認之承載層或不透水層。 |

| 水土保持技術規範 | 基地面積在0.5ha以下者,至少施鑚3孔。 基地面積每增加1.5ha,至少應增加1孔 基地面積在10ha以上者,每增加5ha需增加1孔。 | 地質軟弱區至少為載重區寬度1.5倍以上,若遇岩盤至少應深入岩盤5m或開挖面下5m。 |

| 部頒公路橋樑設計規範 | 每座橋樑至少需二孔。 每一下部構造單元(橋台、橋墩)至少需一孔,當單元寬度大於30m時,則需施鑚二孔。 地質與環境條件較均勻之橋址,每隔100m至少施鑽一孔。 | 擴展基腳:2B~4B (B:基腳寬度)。 深基礎:至少大於基礎深度,並確認入達承載層3m以上。 |

| 工址地盤調查準則 | ■大面積新開發之工址(>10公頃):初設階段, 孔間隔60~150m,總面積之1/10至少涵蓋4孔(細設時,於最有用之位置增加鑽孔)。 ■軟弱且高壓縮性土層:初設階段,建物預定地每隔30~60m一孔(細設時,建物位置確定後增加中間孔)。 ■具獨立但緊鄰建物之大型結構物:重機械、電梯位置及緊鄰建物外牆基礎處佈孔,另於可建立地質剖面需要之位置增孔。 ■大型倉庫或工廠:工址四個角落各一孔,重機械位置、中間基礎或建立地質剖面需要之位置再增孔。 ■25~30m見方具剛性獨立基腳之建物:沿週邊至少三孔。 ■主要擋水結構物如乾塢:深井、水門、隧道、暗渠及重要位置佈孔,鑽孔間隔以不超過15m為原則。 ■線形擋水結構物如長碼頭、擋水壁等:沿牆軸每隔60m一孔(細設時,於牆趾淘刷處及牆腳主動土壓區增加鑽孔,鑽孔間距15m)。 ■邊坡穩定,深開挖,土堤:每一可能破壞面鑽三~五孔。有主動滑動問題、高滑動潛能地區,於滑動區上、下坡位置至少各鑽一孔。 ■低壩及蓄水結構物:基礎範圍內每隔60 m鑽一孔,上下游基礎寬度1倍範圍內視情況增加鑽孔。截水牆、壩座、溢洪道、出水工每隔30m鑽一孔。 ■橋台及橋墩:每座至少一孔。 | 具有獨立、密集基腳之大型結構物或獨立之剛性基礎:鑽至工程荷重之影響小至有效覆土應力10﹪之深度。除非承載層深度離基礎面甚近,所有鑽孔深度須至少從基礎底部起算9 公尺。 長碼頭或擋水壁: 鑽孔深度須低於開挖線,穿過開挖線0.75~1.5 倍開挖深度或達到不透水層。若有深層穩定問題,則鑽孔深度須達可能滑動面底下堅硬層。 邊坡穩定: 鑽孔深度須穿過破壞面或可能滑動面,達堅硬層為止,若無堅硬層則須達破壞面不可能到達之深度。 土堤 :在均質地層鑽孔深度須達0.5~1.25 倍側坡之水平距離。若土層極軟弱須達較堅硬層。 橋台與橋墩: 深入承載層5 公尺或荷重影響少於10﹪之深度。 |

| 其他 | 公路、鐵路等線型工程平均約300m佈設一孔,視地質之複雜程度與設施之重要性調整間距。 | 公路、鐵路等線型工程平均約路面下5~10m。 |

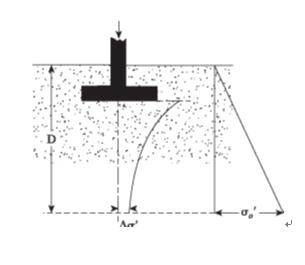

註1:鑽孔深度之決定如圖2所示,步驟(1)決定基礎下方,隨深度變化之有效應力增量 。

。

(2)計算垂直有效應力 。

。

(3) 找出有效應力增量 之深度D1(q為作用於基礎之應力)。

之深度D1(q為作用於基礎之應力)。

(4)  /

/ =0.05時之深度D=D2。

=0.05時之深度D=D2。

(5)比較深度D1與D2中之較小者,即鑽探孔所須的最小近似深度。

圖2 鑽孔深度決定(摘自Das)

B.鑽探方法

地質鑽探可區分為陸上鑽探及海上(水上)鑽探兩類,由於風浪因素,海上(水上)鑽探需使用固定架或浮台,以致海上(水上)鑽探之費用,常高出陸上鑽探甚多;影響陸上鑽探之因素,不外是施工空間及鑽探水之考量。一般鑽機施鑽所需空間約3.0m ×8.0m×7.0m(寬×長×高),目前國內較常採用之鑽探方法約有4種(如表5所示),鑽探過程中可以取得擾動及不擾動土樣或岩心,也可藉由鑽探回水顏色初判地層之組成。

表5 鑽探方法比較表

| 鑽探法 | 適用地層 | 說明 | 優缺點 |

| 沖洗法 (wash boring) | 軟弱土壤 | 又稱濕法取樣。利用約1.5m至2m的套管先打入。以鑽頭接在鑽桿配合高壓水流,在套管內來回沖洗,以達到鑽探的目的。 | 優點:可取得擾動及不擾動土樣。 缺點:薄層或夾層易被忽略硬土、硬岩、及大卵石層效果不佳。 |

| 衝鑽法 (percussion drilling) | 卵礫石 破碎岩 | 利用空壓設備的動力鑽機,由鑽頭快速上下振動達到鑽進的目的。 | 優點:可取得擾動土樣適合於礫石層及含溶洞的石灰岩層的鑽探。 缺點:取不擾動土樣不佳對地層干擾程度大。 |

| 旋鑽法 (rotary drilling) | 岩層或土層 | 工址調查應用最多的鑽探法。主要是利用鑽機以高速旋轉方式達到鑽進的目的。旋轉過程中,水或泥漿被泵入中空的鑽桿,自鑽頭噴出。 | 優點:可取得擾動及不擾動土樣可取得岩心樣品較其他方法快速,樣品也較少受到擾動。 缺點:不適於礫石層的鑽探。 |

| 螺鑽法 (auger drilling) | 中硬黏土 | 利用螺絲形鑽頭,以輕微下壓力及旋轉動作連結取樣。以手鑽時,其深度無法達到5m以上;以動力鑽時,則可達30m,但只適用於地下水面以上的探查。此法主要應用於覆蓋層的厚度調查。 | 優點:可取得擾動及不擾動土樣可以手鑽或動力鑽。 缺點:受限於探測深度,難與試驗配合。樣品是擾亂混合的,無法確知土層的變化處。 |