談「建築物橫隔樓版設計」

陳正平技師

摘要

建築結構設計除須決定結構系統、地震力、結構分析及構件設計等工作外,尚有許多傳力路徑所經過之力量集中處、分析模式與實際結構施作不同而產生之差異、不同結構材料間力量轉換,以及分析模式簡化而致部份構件沒有輸出數據可供設計等情況,而必須作進一步檢核、修正、還原等工作。雖然檢核結果會增加些微材料用量,但其對結構系統安全影響程度確是關鍵性的。如果傳力路徑有弱面或中斷現象,則高樓結構之主要構材設計得再保守也是沒有用的。因此,結構設計時必須事前對傳力路徑所經過之重點位置,其連續性、穩定性及安全性等問題作周詳的規劃,並預留所需構材尺寸空間,確實作好檢核工作才能確保結構安全性。一樓橫隔版須進行檢核之主要項目有剪力牆或斜撐構架之周邊剪力檢核,及一樓橫隔版之彎矩及剪力傳遞檢核等2個主要檢核項目。

前言

高樓結構設計之重點除了選用適用之結構系統、考量合理之地震力、建立正確的結構分析模式及構件設計等工作外,尚有許多須要作進一步檢核的地方,例如:傳力路徑所經過之力量集中處、分析模式與實際結構施作方式不同而產生之差異、不同結構材料間力量轉換、以及因為結構分析模式作了某種程度的簡化模擬,而致部分構件沒有輸出數據可供設計等,此種情況必須依賴結構設計者之專業素養與經驗來作局部檢核與修正還原的工作。這些檢核的工作沒有什麼高深或繁複的計算,看似簡單但這些細微的工作如果忽略或因力學觀念不確實,則可能造成整體結構系統傳力路徑產生弱面或中斷,會大幅降低結構安全性,嚴重時甚至導致結構物無法抵抗地震力而整體倒塌現象。

一樓橫隔版之結構力學行為

1.韌性立體剛性構架系統

抵抗地震力之結構系統若為韌性立體剛性構架系統,則其各柱構材之勁度較為平均,構架系統中不致有傳力路勁應力過度集中的現象,一樓之水平地震力由一樓(地面層) 豎向構材往下傳遞進入地下一層時,水平地震力之分布,原來係依一樓豎向構材依勁度分配在各豎向構材,但進入地下一層後則多了勁度非常高的地下室外牆。因地下室外牆之勁度特別高,水平地震力會經由一樓剛性橫隔版傳遞至地下室外牆。此時一樓橫隔版便是一個須作進一步檢核之重要的位置。但高樓結構系統之分析模式,一般為減少輸入及輸出之工作量以及電腦分析的作業時間,分析程式均作了某種程度的簡化,其中尤其以橫隔版假設為高度剛性橫隔版之簡化動作,對結構分析模式之輸入及輸出工作量及電腦分析的作業時間,以及輸出報表量,可大幅減少。因為橫隔樓版之剛性很大 (樓版開孔太多及長條形橫隔版除外) ,若一樓橫隔樓版與鋼筋混凝土構造地下室及外牆結合,就會形成幾乎沒有側向位移的箱形結構體。此箱形結構體也是傳遞水平地震力及固定全部豎向構材之最有效模式,但設計此橫隔樓版之工作須配合其結構力學行為的特性,才能充分掌控結構體之整體安全性。

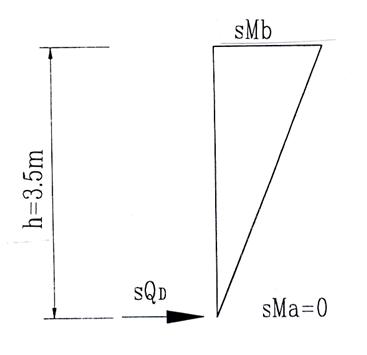

高樓結構系統之柱構材由電腦結構分析所得之輸出力量,可描繪出柱構材豎向彎矩圖,其中一般(中間)層之柱頂及柱底之束制條件較平均,故反曲點大部份位於接近柱中間高度的位置,同一層柱底與柱頂之彎矩值會接近,在一樓之柱則會因地下室箱形結構的高束制現象,致一樓柱之彎矩反曲點很高,甚至已進入二樓之中間高度,故一樓柱底之彎矩特別大,常會在一樓柱底產生塑鉸。此即為高勁度地下室穩定系統之力學模式使然。在地下一層柱之力學行為可取地下一層部分之簡化彎矩圖,其反曲點已接近地下一層地版 (反曲點亦可簡化為在柱底處:見圖1)。此種行為會造成地上一層之柱剪力方向與地下室之柱剪力方向相同,二者同向作用於一樓橫隔版。此時須將各柱線上之所有水平剪力加載於一樓橫隔版,並將一樓橫隔版視為一水平擺置之深梁,來檢核一樓橫隔版在水平方向之彎矩與剪力。

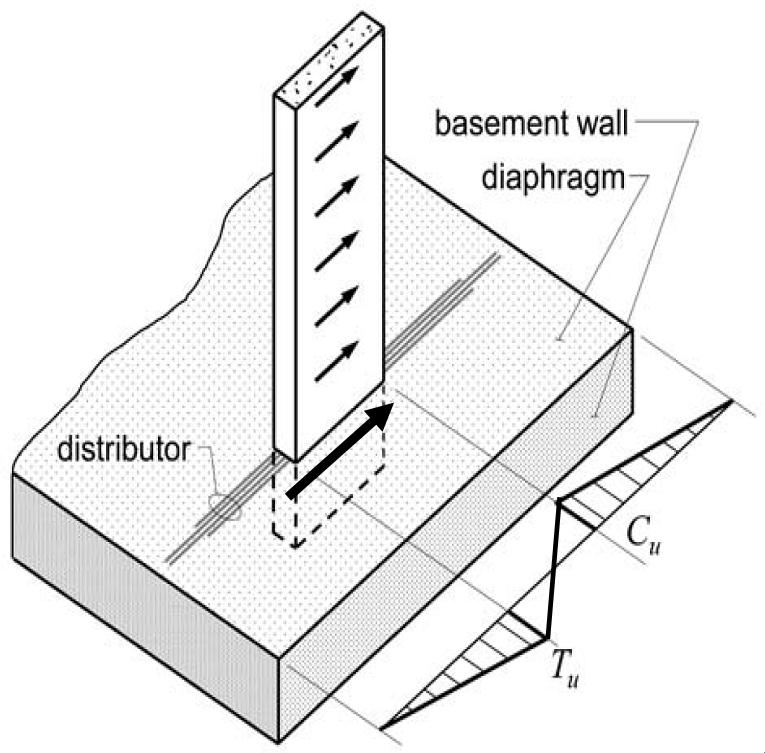

2.剪力牆與韌性立體剛性構架二元系統

當豎向構材中有含剪力牆時,一樓水平地震力之分布會大部分集中在剪力牆上。此時前述「一樓柱底之彎矩特別大,地上一層之柱剪力方向與地下一層之柱剪力方向相同,二者同向作用於一樓橫隔版」之現象,在剪力牆結構系統會更為明顯。剪力牆在一樓樓版上、下之剪力,不但會同向亦特別大,二者同向作用於一樓橫隔版後成為一很大的集中力(水平集中力之分布示意圖見圖2)。此時不但須將韌性立體剛性構架柱,作用在一樓之水平剪力加在一樓橫隔版上,尚須將剪力牆作用於一樓橫隔版的集中力加入,來檢核一樓橫隔版在水平方向之彎矩與剪力。

| |  |

| 圖1 地下一層轉接層簡化自由體力學平衡模式 | | 圖2 豎向構材在一樓橫隔版上之剪力分佈示意圖[1] |

一樓橫隔版所需檢核項目

1.剪力牆周邊剪力檢核

在地面層梁之上緣及下緣之柱剪力,絕大部份為正、負號為相反,但剪力作用方向為同向,因此地面層樓版須承受豎向構材於該層上緣及下緣剪力相加之總剪力,故豎向構材在地面層之剪力集中處須檢核該豎向構材(尤其是剪力牆)四周之局部抗剪能力是否足夠承受豎向構材之剪力(見圖2)。

2.一樓橫隔版彎矩及剪力檢核

由地面層豎向構材之剪力傳遞進入地面層橫隔樓版後,會在橫隔樓版之面內產生剪力及彎矩,因此必須檢核地面層橫隔樓版之強度,是否足夠將作用於橫隔樓版面內之總水平力傳遞至地下室周邊之外牆上。但主要抵抗地震力之豎向構材常會位於電梯間、樓梯間、採光天井或管道間周圍,此時豎向構材在地面層之剪力集中處常因這些樓版開孔之存在致豎向構材四周之局部抗剪強度有不足之現象,若設計時沒有作局部之加強則豎向構材之穩定性也會因此而受到影響。

3.地面層橫隔版為不規則或長條狀之處理方式

地面層為長條狀或長條不規則形狀時,在檢核總水平力在橫隔版面內傳遞時,將面臨產生之面內彎矩太大而致橫隔樓版之邊構材斷面不足以容納撓曲鋼筋量的情況。因此,規劃結構斷面時須先於地下室範圍內平均配置垂直於長向之地下室剪力牆,以便幫助承受總水平力。且此地下牆於結構分析前即須建立於分析模式中,並須檢核地下室基礎的承載能力。若地下牆無法在地下室中上、下連續配置,且須有穩固之地梁或基礎,否則須視地下層為地上層並去除地下室外周牆高勁度之特性,將地震水平力設計為繼續往下傳遞,而非傳遞往地下室外周之高勁度外牆。

若地面層橫隔版開孔太多,例如:電梯間、管道間、排煙道、汽車匝道、樓梯及電扶梯等致使地面層無法發揮橫隔版功能時,則必須考慮增加地下牆或放棄該層橫隔版功能。若開孔量不多可採補強方式補救時,則須檢核集力構材、橫隔版局部二次彎矩所增加之局部邊構材鋼筋量及其錨定設計問題[7] ,以及因開孔所需之結構性補強。

上述情況,如果一樓版剪力傳遞失效,或地下室外牆產生破壞時,地下室構材就須進入韌性行為,因此工程師應做適當的判斷,決定地下室構材設計的最好方式。

結語

總而言之,高樓結構設計並非以電腦自動化分析及設計就可完成。其豎向構材之穩定性檢核以及傳力路徑連續性檢核,是高樓結構設計必要之動作,雖然其工作量及材料用量均會略為增加,但此增加之材料用量佔整體結構體材料用量之比例並不高,但其對結構系統的安全影響確是關鍵性的,如果豎向構材之穩定性未能確保,則高樓結構之主要構材,設計得再保守也是沒有用的。目前從高樓結構審查案例中可發現絕大多數之高樓結構設計均未檢核前述要項或檢核工作不完全,因此,建議作結構設計時,必須事前規畫傳力路徑所經過之重點位置之連續性及穩定性問題,除必須預留所需構材之尺寸外,必須確實作好傳力路徑強度檢核工作才能確保結構安全性。

參考文獻

[1] Moehle, Jack P., Hooper, John D., Kelly, Dominic J., and Meyer, Thomas R. (2010). “Seismic design of cast-in-place concrete diaphragms, chords, and collectors: a guide for practicing engineers,” NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 3, produced by the NEHRP Consultants Joint Venture, a partnership of the Applied Technology Council and the Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering, for the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST GCR 10-917-4.