日本札幌市與計時台

札幌市時計台-歷史與文化的象徵

陳政昇 技師

北海道札幌市的開發歷史約有150年,而位於札幌市中心的札幌市時計台,以其白色牆面、紅色三角形屋頂和四面鐘盤而著稱,是一座擁有悠久歷史的文化財產。這座建築於1878年(明治11年)建成,距今已有140多年歷史。夜晚的時計台點亮燈光,建築更顯神聖與浪漫。它以木造結構模仿當時美國的建築風格,成為融合西洋建築與北海道拓荒歷史的重要見證。

最初,札幌市時計台是札幌農學校(現北海道大學)的演武場(類似體育館),並作為農業教育的教室和集會場地。當時的建築並未設置時鐘,而是作為鐘樓使用。1881年,北海道的開拓者黑田清隆為了讓市民準確得知時間,在鐘樓屋頂安裝了一座由日本工部省東京工廠製作的大鐘,最初依靠人工拉繩敲鐘報時。然而,人工敲鐘不僅容易出現誤差,還對結構造成了震盪損害,因此同年6月鐘樓進行改建,配合新購自美國霍華德公司(E. Howard and Co.)的「打重錘振子式四面鐘」型號時鐘,正式成為時計台。隨後,鐘聲成為札幌市民的生活節奏,每小時報時的鐘聲響徹全市,半徑2.5公里內清晰可聞,甚至可傳至5公里外。

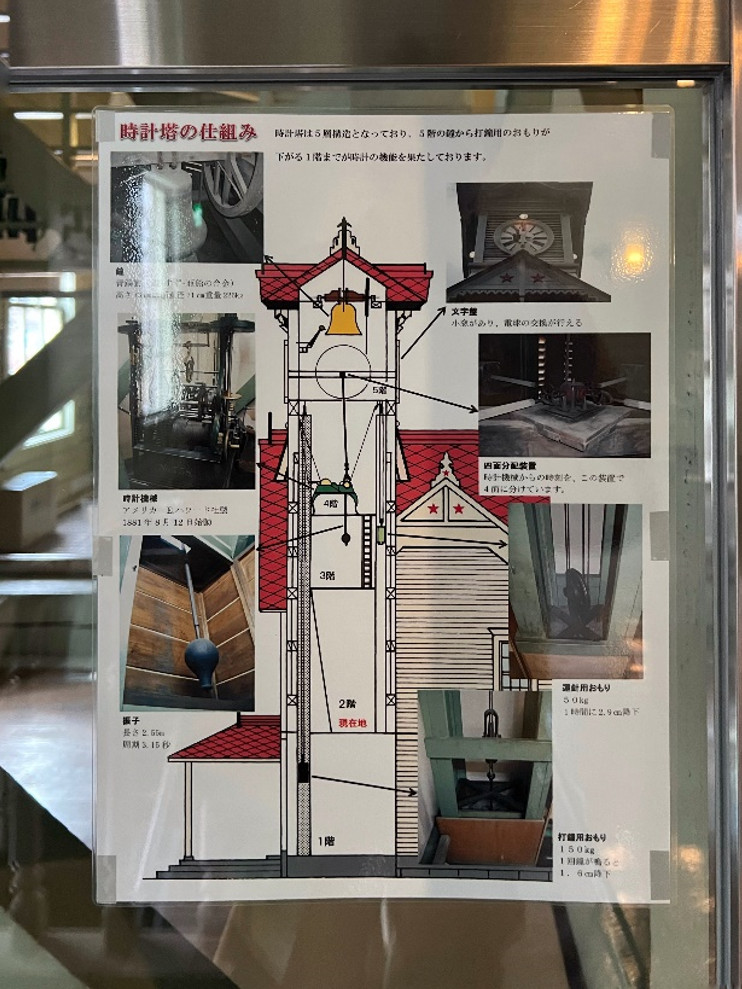

時計台的時鐘運行完全依靠地球引力驅動,沒有使用任何電力或太陽能。50公斤的鐘錘為機械運行提供動能,而150公斤的鐘錘則負責敲響鐘聲。整個時鐘機械裝置佔據鐘樓三層以上的空間,至今仍保持每日準確運行,是日本現存最古老的機械式時鐘之一。

1903年,隨著札幌農學校遷至新校區,鐘樓成為歷史建築的保存對象。1906年,札幌市政府為了拓寬道路,決定將鐘樓向南移動約100公尺至現址,並正式接管鐘樓。然而,由於市政府一度將時鐘視為廢棄物,直到1933年,札幌市的井上鐘錶店店主井上清出於市民需求,重新修復了時鐘並恢復其運行。自此,井上清及其子井上和雄持續對時計台進行保護,使這座建築得以保存至今。

如今,札幌市時計台內部已改建為博物館,展示札幌的發展歷史及鐘樓的運作機構。館內分為鐘擺、鐘錘和齒輪系統三部分,完整保留了傳統的機械構造,每小時定時敲響。此外,博物館還陳列札幌農學校的相關文物和歷史資料,為遊客提供深度了解其歷史價值的機會。

札幌市時計台距離JR札幌站僅需步行約10分鐘,交通十分便利。周邊有大通公園等著名景點,適合作為札幌市區遊覽的第一站。無論是感受鐘聲的歷史厚重,還是探索其精密的機械結構,時計台都能讓人沉浸於北海道的文化魅力之中,成為必訪的旅遊地標之一。

|  | |  |

| 札幌時計台剖面結構 | | 札幌時計台側面 |

| | | |

| |  |

| 札幌時計台現址 | | 札幌時計台舊時鐘 |