臺灣混凝土設計:面對自然環境的挑戰與永續創新理念

黃兆龍 土木技師

國立臺灣科技大學 名譽教授/美國伊利諾大學管理碩士及材料 博士

海島風光隨雨舞,混凝土中藏智慧。

挑戰環境求永續,創新材料映晴暉。

一、應對極端氣候:臺灣混凝土材料選擇的挑戰與創新策略

臺灣,這個位於亞熱帶地區的寶島,擁有獨特的自然環境和氣候特徵[1]。由於其地理位置和氣候條件,臺灣面臨著高溫、高濕及頻繁降雨的挑戰。這些氣候條件不僅影響了日常生活,也對建築結構和基礎設施的設計提出了更高的要求。在這樣的背景下,混凝土作為主要的建築材料,其選擇和應用變得尤為重要。本文由過去筆者從事混凝土教學研究及工程實務經驗,提供臺灣在應對極端氣候下,混凝土材料選擇所面臨的挑戰以及創新策略。

1. 高溫與高濕

臺灣的亞熱帶氣候特徵使得其夏季氣溫常常超過30°C,並伴隨著高濕度[1]。這樣的氣候條件對混凝土的硬化過程造成影響,特別是在施工期間工作度、坍度、坍流度快速損失,表面水分蒸發、容易產生塑性收縮,甚至偷加水分,造成品質劣化、泌水析離、對於流動化混凝土而言,產生嚴重冷縫和表面浮灰,可能導致混凝土的水化反應不均勻,進而影響其強度和耐久性,以致在施工現場發生滲水及漏水的糾紛,結構物使用時造成困擾。

2. 頻繁降雨

根據中央氣象局的統計[1],臺灣許多地區一年約有50%的天數在降雨。這種情況對建築施工的時機和材料的選擇造成了挑戰。混凝土在潮濕環境下容易出現裂縫、剝落等問題,這需要設計者在材料選擇上進行深思熟慮。

3. 海洋環境鹽害

海洋環境富含海水鹽分,對混凝土中鋼筋造成銹蝕,嚴重時混凝土受到鋼筋膨脹推移,影響結構體的整體性,所以對混凝土的選擇及鋼筋表面混凝土保護層的維持甚為重要。以下是針對混凝土材料選擇與創新的具體資訊:

二、混凝土材料的選擇

1. 水泥類型的選擇

在臺灣,設計者通常會選擇第II型水泥,主要因其具有中度抗硫及中度水化熱的特性,適合潮濕氣候的需求。然而,臺灣的水泥廠主要生產第I型水泥,因此要廣泛使用第II型水泥,必須進行原料配方的調整。這不僅涉及生產流程「二磨一燒」過程的改變,還需要確保其經濟性和品質的穩定性。想想這麼龐大的工廠,改變水泥生產原料配方,同時必須進行配方的調適,可是大費周章。所以筆者長期推廣只要採用第I型水泥,添加適量卜作嵐材料並透過緻密配比設計理論,並配合強塑劑的應用,即可達成各項混凝土結構物的工程指標,譬如流動性、高強度性、高性能、超高性能、耐久及耐蝕功能,並已將之應用於下水道及其他工程上,並經過長達十年的實地測試,證明成效卓著[4,5,7,8],換言之,可以達成第II型至第V型水泥所需的性能,而且給預拌混凝土廠提供更大的創意空間。目前內政部綠建材及低碳循環建材已將這種理念用在綠混凝土上[內政部,2024,綠建材解說與評估手冊],並且已經有多家預拌混凝土廠申請到標章,達到節能減碳的目的。

2. 耐久性設計

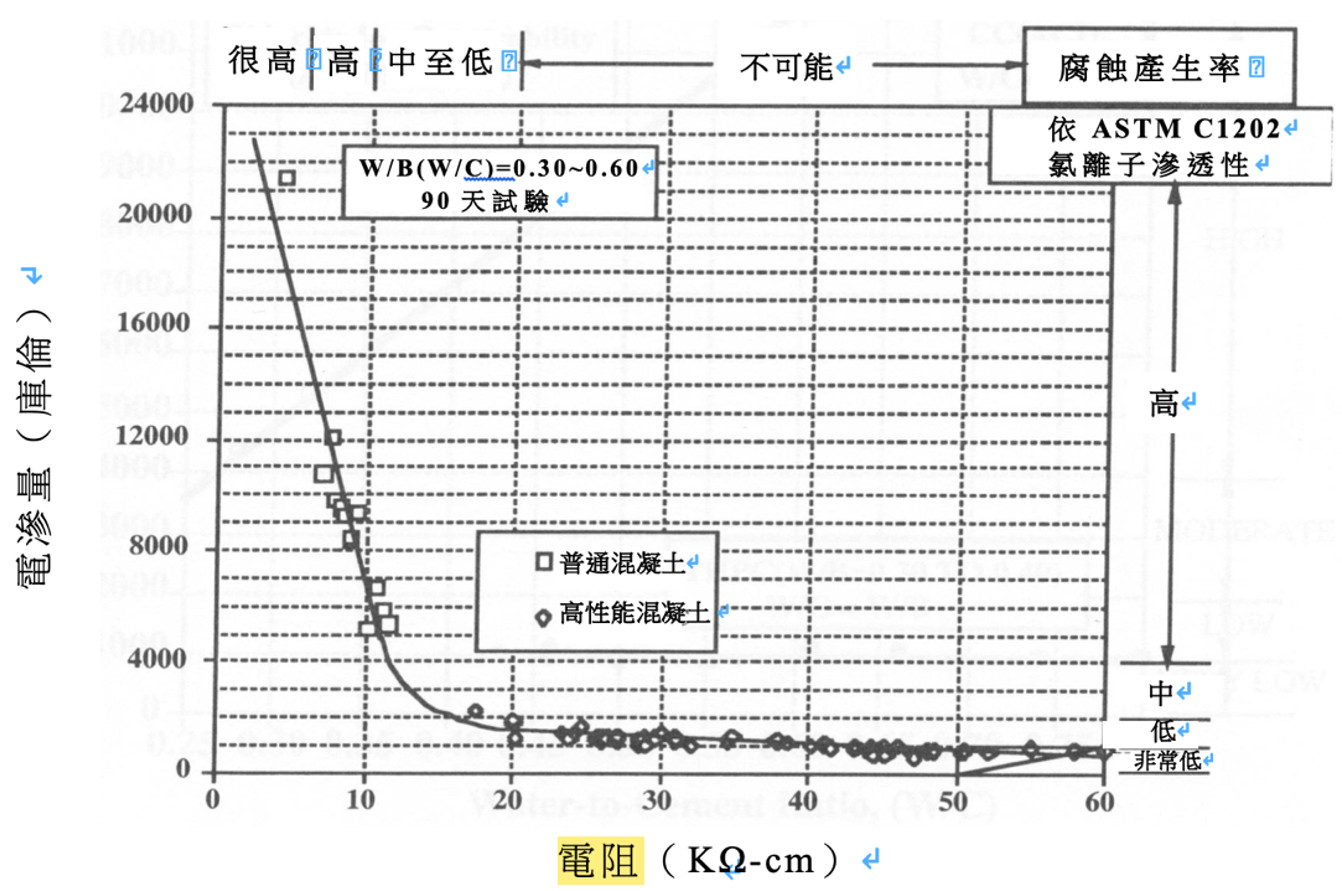

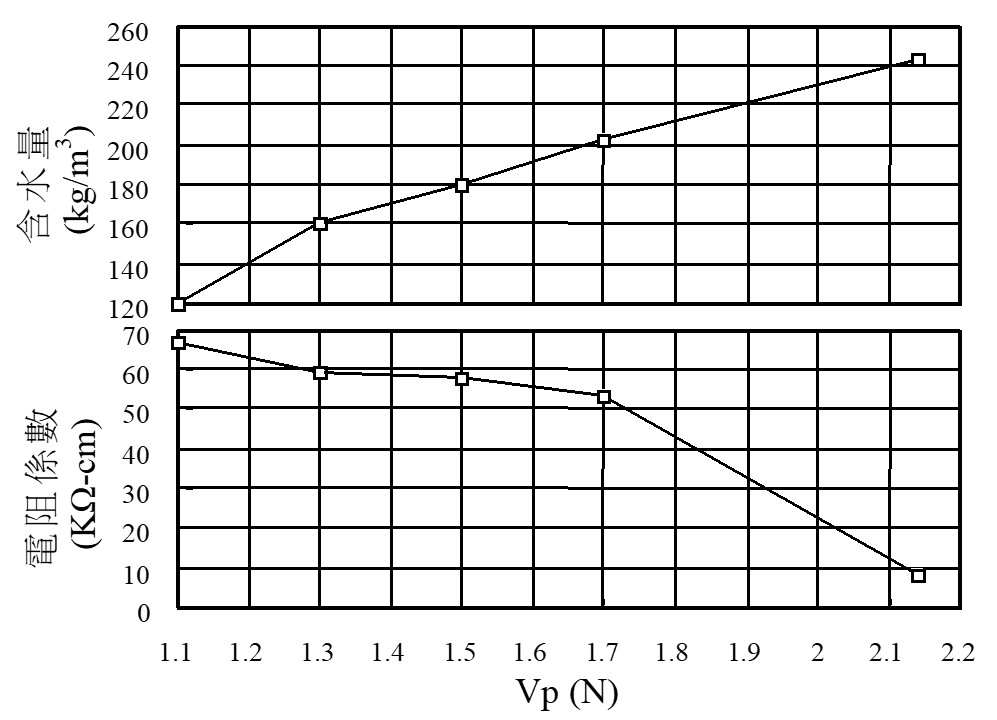

在沿海地區的公共工程中,混凝土的耐久性尤為重要。以彰濱工業區為例,該地區的氯離子和鹽分含量高,對混凝土的耐久性和穩定性提出了更高的要求[3,6〕; 黃兆龍,2002,混凝土性質與行為] 。設計者在選擇材料時,必須考慮海洋環境的特殊要求,並對水泥的品質與混凝土中水泥量的比例進行合理的考量。在臺灣的公共工程中,多數為沿海結構,如公路與鐵路,這些設施受海洋潮汐影響,設計者在選擇材料時必須考慮海洋環境的特殊要求。例如,在屏東車城的海洋生物博物館[11],由於氯離子和鹽分含量高,該區域被視為鹽害重災區,對混凝土的耐久性和穩定性提出了更高的要求。在設計中,原設計除了採用選擇水泥品質的設計方法,但對水泥用量的比例考量卻常常不足,且添加矽灰入混凝土中,設計團隊將昂貴矽灰材料替換為更適合臺灣的本土材料如燃煤飛灰及高爐石粉,最終達成類似性能,降低成本並增強設計的永續性。這些經驗顯示,設計混凝土時不僅要考慮水泥的品質外,還需關注水泥中的硫酸鹽與海鹽對孔隙的影響。透過將飛灰填充到細粒料的空隙中,並使用高爐石粉來提高性能,有效減少氫氧化鈣的生成,這樣的設計方法為2022年各預拌廠陸續推出「綠混凝土」提供了重要參考。在海域環境下,要求混凝土的水膠比低於0.4,滲透性小於2,000庫倫,以確保長期穩定性和抗腐蝕性。這種滲透性小於2,000庫倫的理念係經由本工程引入,因為耐久性最主要的物理化學變化基因,都與離子移動度有關,針對離子移動的難易程度來判別耐久性是可行的,其中以電阻係數或氯離子滲透率的檢測較簡易且可於現場執行。本計畫後,大量學術研究投入,以了解電阻係數與電滲量的關係,這種快速量測的成果與實際結構物有所不同,然而耐久性觀測時間過長而不可行,也不切實際。居於電阻可於結構快速量測,如果能建立「氯離子滲透及電阻」二者之關係,對結構體耐久性量測深具意義,圖1「電阻與氯離子滲透V=IR之關係」即在依此理念所建立。由電學理論來看,電壓為電流與電阻之乘積,即V=IR,應用其中之一的數值當然可以確認結構混凝土之耐久性,但仍必須注意混凝土結構體仍要保持有鋼筋足夠的保護層。長期混凝土耐久性質的評估係依據AASHTO及ASTM C1202的規定,見表1所示,以傳統混凝土設計方法(ACI 318)為例,若沒有添加卜作嵐材料,則電滲電量均會超過4,000庫倫以上,見圖1上標示普通混凝土,而添加卜作嵐材料時,見圖1上標示高性能混凝土,在採用低水量條件下,一般均落在2000庫倫以下,為低氯離子滲透範圍。目前「綠混凝土」[16]與「高性能混凝土」[4]透過控制混凝土中水泥漿量,尤其拌和水量都可以有效控制電阻係數,見圖2所顯示,混凝土電阻係數(R)與水泥漿量(Vp)及用水量(Ww)的關係,拌和水量愈多,導電性愈快,其相對應的電阻係數愈低,表示水分子在混凝土中與離子一起移動,這種現象類似水滲透混凝土一般。

表1 氯離子電滲電量

| 電流量(庫倫) | 氯離子滲透性 |

| >4,000 | 高 |

| 2,000~4,000 | 中 |

| 1,000~2,000 | 低 |

| 100~1,000 | 非常低 |

| <100 | 欠忽略 |

|

| 圖1 電阻與氯離子滲透之關係 |

| |

|

| 圖2 水泥漿量及拌和水量對電阻係數之影響 |

三、永續建築的未來:從傳統混凝土轉變到綠混凝土之路

1. 創新材料的研發

在臺灣的混凝土建築設計中,創新材料的研發成為應對極端氣候的重要策略。通過引入新型材料和技術,設計者能夠提高混凝土的耐久性和穩定性。例如,衛武營文化藝術園區的設計中[12],考慮到溫度裂縫的問題,採用了卜特蘭第I型水泥,但並要求混凝土分層多次澆置,然而這一措施將導致工程期限的延誤。施工廠商因此邀請了筆者團隊進行協助,經分析混凝土中主要水化熱的來源為水泥,而採用混凝土緻密配比設計方法,透過添加卜作嵐材料以填塞砂石空隙的方式,間接減少水泥用量,降低水化熱,同時確保了混凝土的強度和耐久性。透過這一計畫建立了使用大量卜作嵐材料於巨積混凝土中,且供料預拌混凝土廠商於施工前,建立完整的3、7、28、56、90天的巨積混凝土強度發展曲線,並決定以56天齡期的混凝土強度為雙方驗收依據,然而由於高雄地區氣溫高, 7天強度即已達到設計強度。目前這種混凝土觀念已陸續被應用在許多指標性巨積混凝土工程上了。

2. 綠混凝土的思路

混凝土添加卜作嵐材料始自於1980年代,當時因為台電公司及中國鋼鐵公司為了去化燃煤發電及治煉鋼鐵過程所產生的廢棄物,開始了再利用的漫長途徑,直至1993年東帝士85大樓採用高流動高性能混凝土施工,才將這兩種卜作嵐材料搭配強塑劑的應用,打開了一扇門,造成應用高性能混凝土及自充填混凝土風潮[4]。而近年來都市更新工程需求日益提高,都市廢棄物相對增加不少,可預期再生材料及工農廢棄物的再利用也慢慢變成主流,綠混凝土、再生混凝土、控制性低強度材將被大家所接受,加上全球對地球暖化及節能減碳的觀念已被接受,國內水泥及混凝土龍頭產業,如台灣水泥、亞東預拌混凝土、國產實業等開始大量申請綠混凝土標章,此跟歐盟 SUS-CON[14] 及RE4[15]等思維同步。

3.教育與培訓

為了提高設計者對混凝土材料選擇的認識,相關機構應加強對專業人員的教育與培訓。透過技術講習會等形式,分享成功案例和經驗,改變設計者的思維邏輯,提高他們對材料選擇和配比的重視。這些對土木技師而言,可以培養出對混凝土材料的認知,對未來有效應對工程挑戰及病理診斷會有助益的。

4. 導入人工智能及物聯網(AIot)

隨著電腦科技的長足進展及AI大模型非常穩健成長,更得益於GPC晶片的發展,傳統混凝土資料可以構建成海量訓練資料庫,再透過ChatGPT、Monica及DeepSeek等軟體工具,預拌混凝土業者和設計師們可以初步得到AI資訊,快速掌握最新混凝土相關資訊,從而解決一些困擾。未來混凝土預拌廠建構適當傳感器(Senser),直接將拌和廠的資料結合數位資料庫及AI大模型,相信無人預拌混凝土工廠將可形成,讓混凝土品質「始終如一」的願景可以達成,這對臺灣混凝土設計者、施工者及使用者而言將是一大福音。

四、結論

面對極端氣候的挑戰,臺灣在混凝土材料的選擇上必須不斷創新與調整。從水泥類型的選擇到綠混凝土的設計,設計者需要充分考慮環境因素,並選擇合適的材料和技術,以確保建築的耐久性和穩定性。隨著科技的進步、萬物聯網、AI和環保意識的提高,未來的建築將更加注重永續性,為臺灣的混凝土工程建設提供更為可靠的保障。

參考文獻

1. 中央氣象局110年氣候年報。

2. 中國國家標準CNS 61 R2001「卜特蘭水泥」

3. 黃兆龍,2002,混凝土性質與行為,詹氏書局。

4. 黃兆龍,2003,高性能混凝土理論與實務,詹氏書局。

5. 黃兆龍、陳建成, 2010,「污水下水道管材物理、化學及耐久特性分析之研究」,下水道工程實務專題研討會。

6. 黃兆龍、張大鵬、陳建成、邱英嘉,1992,「鋼筋混凝土中摻料之抗蝕潛能」,防蝕工程,第六卷,第三期,第52-66頁。

7. 黃兆龍,2003,卜作嵐混凝土使用手冊,科技圖書公司。

8. 黃兆龍,2016,高性能混凝土運用於橋樑之委托研究工作(期末報告),交通部公路總局。

9. 黃兆龍、李隆盛、陳俊村,2012,衛武營藝術文化中心委託混凝土施工品質驗證服務-結構體混凝土計畫。,內政部建築研究所。

10.黃兆龍、張大鵬、陳建成、邱英嘉,1992,「鋼筋混凝土中摻料之抗蝕潛能」,防蝕工程,第六卷,第三期,第52-66頁。

11.黃兆龍等,2005,國立海洋生物博物館世界水域館-新建工程耐蝕高性能混凝土配比設計及研究,鳳勝預拌廠委託,國立海洋生物博物館工程報告。

12.黃兆龍、李隆盛、陳俊村,2012,衛武營藝術文化中心委託混凝土施工品質驗證服務-結構體混凝土計畫。

13.黃兆龍、陳俊村、王和源、陳建成、吳萬益,2014,「卜作嵐混凝土於公共工程實務應用之綠色工程效益探討,2014亞太城市建設實務論壇,台灣高雄。

14.黃兆龍等,2015,FP7永續、創新及節能的混凝土(SUS-CON)永續混凝土(2012-2015) , 科技部專案。

15.黃兆龍等,2020,營建廢棄物和結構物件的循環再利用於建築整修和營建所需節能預製構件(RE4),科技部專案。

16.內政部。2024,綠建材解說與評估手冊。