RC隔間牆,對高樓建築結構耐震能力之影響

交大碩士劉德賢、德霖副教授涂耀賢、國震中心副研究員邱聰智、德霖講師周逢霖、

台大教授鍾立來、交大教授劉俊秀、大漢副教授江文卿

研究動機

目前國內建築物絕大多數為鋼筋混凝土造,而一般建築物中因活動空間以及住戶區隔的需求,在建築物內設置許多隔間牆、隔戶牆與外牆,因此大部分建築物內含有許多RC隔間牆、隔戶牆與外牆,而此類牆體之鋼筋量配置僅達到溫度鋼筋需求,屬於非結構牆。

根據耐震設計規範[1]要求牆體需一併納入結構分析計算,但工程師設計時,普遍僅分析符合規範剪力牆規定之牆體,其餘RC牆體均忽略不計。過去的研究文獻[2-5]也強調須考慮非結構RC牆對結構物的影響,因此忽略非結構牆之RC牆的作法合理性須進一步探討。

國內外RC牆試驗[2-5]試體之邊界柱深對牆板厚度比值很小,歸屬為校舍、街屋等低矮型建築結構之含RC牆構架。對於高樓建築中配置RC隔間牆之試驗極度缺乏,大尺寸柱配置薄的隔間牆構架試驗(即邊界柱深對牆板厚度比值很大之試驗)尚未如街屋、校舍結構之含RC牆構架試驗受到同等關注,故值得進行高樓建築物中含牆構架行為之試驗,以釐清其抗震行為。

試體設計

欲探討忽略RC隔間牆的作法之可理性,設計大尺寸柱空構架與含RC隔間牆構架,了解兩者差異,釐清忽略RC隔間牆之疑慮。

黃科銘等[6] 之研究顯示,我國建築物柱斷面尺寸約與建築物高度成正比,經調查12層樓之柱尺寸約為100cm。故邊界柱選用100cm之方形斷面,另我國RC隔間牆普遍採用厚度12cm,又為了模擬集合住宅式大樓,構架淨高採用300cm、柱心到柱心跨距採用600cm。

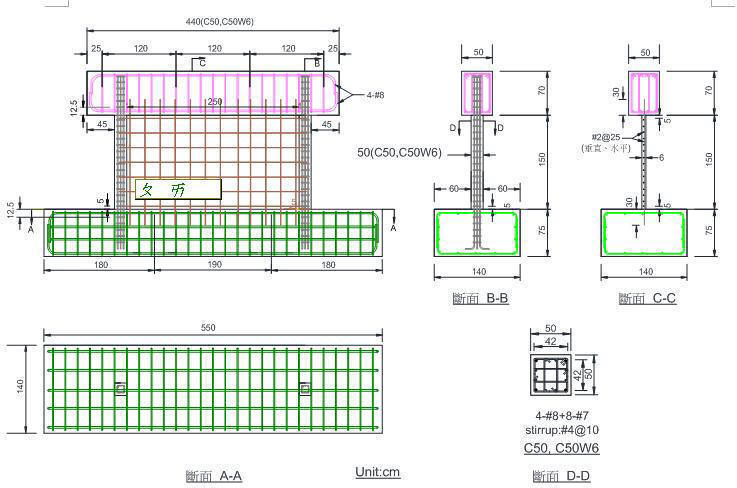

考量實驗場施力系統容量與試體最大強度需求,故將原試體縮尺50%,試體斷面尺寸及設計細節如圖1所示。

圖1 試體尺寸與柱鋼筋配置

1.柱

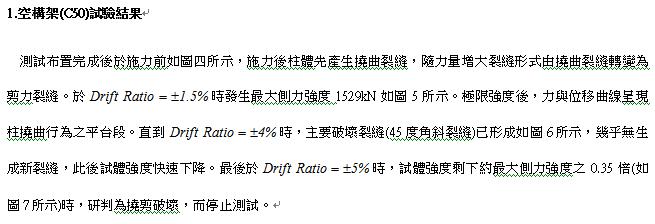

柱淨高為150cm,斷面尺寸為50x50cm,主筋之角隅鋼筋選用4根8號鋼筋配置,其餘主筋選用8根7號鋼筋,配置鋼筋比ρ=2.05%,箍筋選用4號鋼筋間距10 cm,其材料強度如表1、表2所示。

表1 混凝土抗壓試驗表

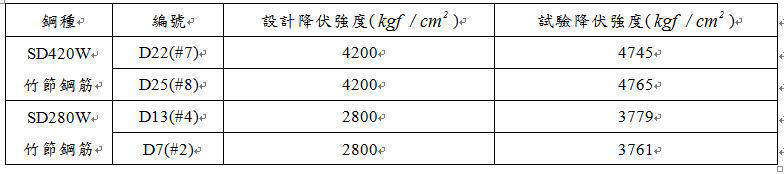

表2 鋼筋抗拉試驗表

2.牆

牆體採用雙向單排鋼筋配置,以達到非結構牆目的。牆體厚度設計為6公分,選用2號鋼筋間距25 cm配置(圖1),其垂直向鋼筋比ρ=0.00256、水平向鋼筋比ρ=0.00256,其材料強度如表1、表2所示。

3.空構架(C50)與含RC隔間牆構架(C50W6)

本實驗規劃兩座試體,一座為空構架(代號C50)、另一座為含RC隔間牆構架(代號C50W6) ,其試體尺寸與配筋圖如圖1所示。

試驗結果

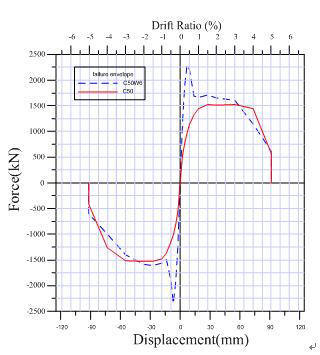

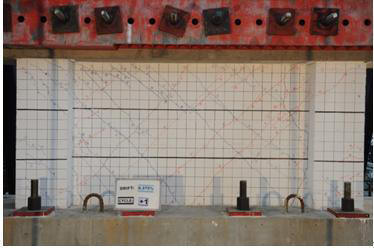

試體測試採擬動態推拉試驗,藉由致動器在試體一側進行反覆推拉,試體測試前先於梁頂施加 軸力,C50試體施加192tf軸力;C50W6試體施加376tf軸力,測試布置如圖2所示。兩座試體之測試力與位移遲滯迴圈之包絡線如圖3所示,圖中紅色實線表示空構架試體(C50) 力與位移遲滯迴圈之包絡線,藍色虛線表示含牆構架試體(C50W6) 力與位移遲滯迴圈之包絡線。以下摘錄說明兩座試體測試過程中主要階段之觀察,詳細測試資料可詳國家地震工程研究中心報告。

軸力,C50試體施加192tf軸力;C50W6試體施加376tf軸力,測試布置如圖2所示。兩座試體之測試力與位移遲滯迴圈之包絡線如圖3所示,圖中紅色實線表示空構架試體(C50) 力與位移遲滯迴圈之包絡線,藍色虛線表示含牆構架試體(C50W6) 力與位移遲滯迴圈之包絡線。以下摘錄說明兩座試體測試過程中主要階段之觀察,詳細測試資料可詳國家地震工程研究中心報告。

| |  |

| 圖2 測試布置 | | 圖3 力與位移遲滯迴圈之包絡線 |

| |  |

| 圖4 C50試驗開始(Drift Ratio=0%) | | 圖5 C50強度點(Drift Ratio=1.5%) |

| | | |

| |  |

| 圖6 C50平台段結束(Drift Ratio=4%) | | 圖7 C50試驗結束(Drift Ratio=5%) |

| |  |

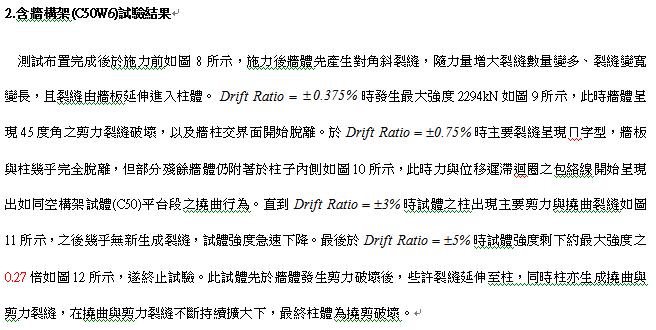

| 圖8 C50W6試驗開始(Drift Ratio=0%) | | 圖9 C50W6強度點(Drift Ratio=0.375%) |

| | | |

| |  |

| 圖10 C50W6平台段起點(Drift Ratio=0.75%) | | 圖11 C50W6平台段結束(Drift Ratio=3%) |

| | | |

| | |

| 圖12 C50W6試驗結束(Drift Ratio=5%) | | |

結論與建議

對比空構架與含RC隔間牆構架兩組試驗結果,兩座試體之力與位移遲滯迴圈之包絡線如圖3所示、試驗結果對比如表3所示,表3中初始勁度數值係依據文獻[7]所述完美彈塑性曲線建議計算。由圖3與表3可得知,在極限強度方面含RC隔間牆構架高於空構架約50%。含RC隔間牆構架之極限強度發生後,進入力與位移曲線的平台段,含RC隔間牆構架平台段的強度與空構架差異不大。在初始勁度方面,含RC隔間牆構架之初始勁度為空構架3.38倍,由此可知牆板明顯影響構架勁度。若以兩座試體強度開始急速下降時之位移為比較基準,含RC隔間牆構架之位移能力較空構架低25%,可知空構架會因加入RC隔間牆板造成變形能力減損。

一般高樓建築(12層樓以上建築物) 中兩柱間 (如柱尺寸為100x100cm)填充12cm厚之RC隔間牆(柱深/ 牆厚比= 8.33),由試驗結果顯示,牆板損壞後仍可保有空構架之行為。但填充RC隔間牆對強度、勁度方面有明顯提升,且變形能力減低約25%,以整體結果來看,忽視RC隔間牆雖尚可接受,惟建議,仍應考慮結構週期以及地震消能能力的影響。

本文僅探討大柱子配合隔間牆(柱深/ 牆厚比= 8.33),若柱尺寸愈小或牆板厚度愈大時,其可能造成強度差異與變形能力減損愈大,例如柱尺寸(100x100cm)配15cm厚之RC隔間牆(柱深/ 牆厚比< 8.33)時,有何影響,值得探討。

表3 C50與C50W6試驗結果對比表

| | 極限強度(kN) | 初始勁度(kN/mm) | 強度開始急速下降時之位移(mm) |

| C50 | 1529 | 129.6 | 73.24 |

| C50W6 | 2294 | 438 | 54.93 |

| C50W6/C50 | 1.5 | 3.38 | 0.75 |

參考文獻

[1] 「建築物耐震設計規範及解說」(民國100年)。內政部。

[2] 邱聰智(民國91年)。「碳纖FRP在鋼筋混凝土牆之耐震補強研究」,碩士論文,國立台灣科技大學營建工程系,台北。

[3] 李宏仁、朱瑞祥(民國97年12月)。「建築構架含RC牆之耐震性能研究:非結構牆與槽縫牆行為」,內政部建築研究所,台北。

[4] 高健章、邱昌平、蔡培欽、林明仁著(民國80年8月)。「含RC隔間牆之構架之耐震行為研究」,行政院國家科學委員會防災科技研究報告 77-76號,行政院國家科學委員會,台北。

[5] 許基主(民國90年)。「RC隔間牆對中低樓層抗震能力影響之分析探討」,碩士論文,國立中興大學土木工程研究所,。

[6] 黃科銘、陳建成、蘇子倫、沈伊婷(民國103年)。「以柱斷面尺寸判斷建築物加蓋之可能性」,台灣省土木技師公會技師報,No.898,。

[7] 鍾立來、吳賴雲、林琨偉、楊耀昇、連冠華(101年),「以現地試驗檢核校舍結構耐震能力之初步評估」,中國土木水利工程學刊第24卷第3期,第299~311頁,。