卑南溪生態工法案例檢討-柳枝工與木梢沈床工

姚敏郎技師

一、概述

1.1 緣起

卑南溪位於台東縣境,沿岸具有特殊豐富的地景及人文資源,由於開發較少故維持相當程度的原有的自然風貌。全河段未受汙染的優良水質,孕育了全台灣河川生物最多類的生態,更是全國聞名高級良質米的故鄉。近30~40年來,卑南溪防洪工程大致均已興建完成,但是以鋼筋混凝土為材料興築的堤防護岸,雖抵擋了洪水的沖擊,但也阻擋了生物的棲息廊道;此外,卑南溪坡陡流急、枯水期水位甚低,加上農政單位截流引水灌溉廣大農田,造成部份河段斷流,許多珍貴的保育魚類因而回溯無路。為兼顧生態環保及地方經濟發展,本局乃與台東縣農田水利會攜手合作,由清大曾晴賢教授、財團法人農業工程研究中心陳獻博士等協助,由日本引進柳枝工及木梢沈床工法,於池上圳上游側新興堤段施設生態堤防約800公尺,並於池上圳旁溢流口設置魚梯,利用池上圳截流取水用之導水路做為河川斷流時魚類回溯之路徑。設計方面邀請日本新河相學堂的高橋裕教授及山本浩二技師來台指導生態堤防工法之設計,並由日本河川生態環境工學研究所中村俊六教授來台指導魚道之設計。施工期間則由中村教授及菊地幸一技師蒞台現場指導相關施工。

二、工法特性

2.1 就地取材施作,形成多孔隙堤身

本工法乃採用天然材料如木樁、雜木料、角塊石等,建構出多孔隙堤防,故有利於生態棲息。此外未來這些天然材料,終將回歸河川本體,對環境造成之影響較小。

2.2 柔性結構

柔性結構力學行為有別於混凝土施作之剛性結構,剛性結構遭洪水侵襲,弱點漸次掏空至臨界狀態時,易產生突發之整體破壞;然而柔性結構會隨著漸次掏刷,而逐漸變形成新的穩定坡面,不易有突然而全面之破壞。

整體結構團結抗洪效果甚佳,多為淤積現象而非淘刷發生

2.3 特殊編柵及砌石法,整體結構團結抗洪

本工法主要乃以雜木料於木樁間依一定邏輯「橫2縱2橫3縱3」彼此縱橫交錯、上下纏繞成一體,並於編柵形成格框內輔以向上游傾斜之「逆魚鱗式砌石法」,彼此互制成整體結構團結抗洪。由於此整體結構團結抗洪效果甚佳,兼之多孔隙提身造成洪流流速明顯劇降,故堤防多為淤積現象而非淘刷發生,可適用於急流河段淘刷嚴重地區。唯需注意平整度(諸如木樁高度及砌石表面),避免單點突出成為洪流攻擊破壞對象。

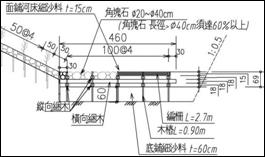

三、工法原理簡介

3.1 柳枝工原理

本工法乃於坡面以雜木料、木樁及砌石依一定邏輯施作成整體互制結構後,打設活木樁即告完成,用以取代混凝土坡面工。完成3~5年內由此編柵及砌石之互制提供堤身坡面安全防護力量,此為本工法第一階段考驗;3~5年後,編柵材料受洪流沖擊及風日摧殘將腐朽解體時,活木樁根巳於地底發展形成縱橫交錯之蓆式結構漸次取代編柵及砌石功能,此順利更替過程為本工法第二階段考驗。

標準橫斷面圖

有別於混凝土一勞永逸作法,本工法應注意長期之維護管理工作

3.2 柳枝工長期維護管理

活木樁通過第一階段時間考驗後,其根系及枝葉均已發展茂盛,為避免洪水衝擊搖動枝幹,導致成樹連根拔起損壞堤身,故每3~5年需將成樹鋸至離地約50㎝,僅維持底部根系繼續發展。在台東地區經觀察活木樁成長迅速,約2年即需修剪活木樁。此為長期性的管理工作,有別於混凝土一勞永逸作法,為本工法應注意之處。

3.3 木梢沈床工原理

於基腳處整地,將雜木料成束捆紮成「連材」,上下縱橫交疊三層,以木樁釘入節點固定之,木樁間彷柳枝工施作編柵及砌石完成互制結構,用以取代混凝土護腳工或丁霸。當洪水搖動木梢沈床時,沈床前端會隨變動之河床漸次變形成穩定之結構;隨著砂土填入沈床間隙,形成富有撓屈性的河床底墊。由於木梢沈床工間隙填滿洪水夾帶之砂土保護雜木料,可避免雜木料遭日曬寒暑、洪流破壞,長期而言木梢沈床工之雜木料將逐漸碳化形成一永久結構,保護基腳穩定。

四、柳枝工施工步驟簡介

4.1 柳枝工施工步驟

![]()

![]()

4.2 柳枝工編柵施作重點

4.2.1 適當材料:

編柵材料為去枝葉之靭性材料,L=2.7m、粗端∮=2~3cm,編柵材料太細強度不足,並造成編柵總高度不足無法砌石,太粗則撓度不佳缺乏施工性。

4.2.2 「上下纏繞左右交互」及「橫2縱2橫3縱3」原則

縱向連續施作無伸縮縫,編柵材料於木樁間上下纏繞左右交互,彼此糾結成一體結構;縱、橫向編柵材料於交點木樁需採「橫2縱2橫3縱3」原則施作,即完成時最上層為3枝縱向(即順水流向)雜木料,如此洪水侵襲時雜木料受力僅為一點。倘若施作錯誤導致最上層為横向雜木料,洪水侵襲時整枝横向雜木料將受力拉出,造成破壞,此為本工法最難做部份。

![]()

4.2.3 「逆魚鱗式砌石法」原則

角塊石約∮30cm且不小於20cm。砌石時,在單一編柵圍束區以「逆魚鱗式砌石法」向上游傾斜堆砌。角塊石儘可能緊密,大空隙輔以較小角塊石,以減小空隙,降低流速;未端收尾時,挑選扁平角塊石尖端插入編柵下層,必要時再補一塊插入編柵上層,如楔般固定。如此一來,洪水侵襲欲翻起第1顆塊石時,其後第2顆塊石便提供協助抗洪力量,如此類推乃至未端楔石與編柵均協助分攤受力,故以整體結構抗洪,效果奇佳。唯表面需平整,避免單顆塊石受力損壞。此外,坡面穩定力量來自正確砌法,而非塊石大小,太大角塊石只能長向平舖,反而違反魚鱗式砌法原則,極易沖毀。

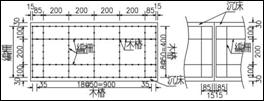

五、木梢沈床工施工步驟簡介

5.1 木梢沈床工詳圖

![]()

![]()

5.2 木梢沈床工施工步驟

六、重要修正項目

6.1. 日本中村教授建議重要修正項

表6.1. 木梢沈床重要修正項目

|

原設計 |

修正後情形 |

修正緣由 |

|

寬度6.6m |

寬度4.6m |

減少剛性,增進基礎遭沖刷掏空後變形能力 |

|

連材成束∮=18㎝ |

成束∮=15㎝ |

增進變形能力及節省材料 |

|

木樁L=1.35m |

木樁L=0.9m |

避免沈床強度太高,不易變形能力;節省材料 |

由以上可知,不宜施作過於剛性結構,以維持柔性結構會隨著漸次掏刷,而逐漸變形成新的穩定結構之特性。

七、重要過程及後續維護管理

多孔隙堤身使洪流流速明顯劇降

7.1. 颱風來襲過程

本工程於93年11月份甫完成柳枝工及木梢沈床工後,於93年12月初即遭南瑪督颱風侵襲,次年(94年)7、8、9月海棠、珊瑚及泰利颱風並相繼來訪。以南瑪督颱風為例,於工地上游附近之新武呂雨量站測得一日暴雨強度為462mm、降雨強度約為10年發生一次機率,當日最高洪峰流量為1320m3/s。洪流於本工程場址上游處約1公里處分流,其中一主流直衝本堤防中段。經觀察堤防能抵抗洪流沖擊,很重要的原因乃多孔隙堤身使洪流流速明顯劇降(目視表面流速約降一半以上),故堤身幾多為淤積現象而非淘刷。以曼寧公式為例:V=1/n*R2/3S01/2;其中曼寧粗糙係數n,參考「公路排水設計規範」(2001)建議,混凝土砌石側牆n值為0.025~0.030,不規則岩石面n值為0.04~0.050,故流速平均約降成0.0275/0.045=61%,由於本工程粗糙係數n值必大於不規則岩石面n值,故與觀察表面流速約降一半以上,亦有相符結論。

7.2 其他注意事項

柳枝工及木梢沈床工完成後,須觀察約3~5年時間,待多次洪水侵襲無恙、活木樁成長順利,堤防自然化漸漸與周遭環境融為一體,巳分不清何處施作過工程時,才算真正成功。故本案例雖初具成效,目視巳不易發現施工痕跡,然尚需時間及更大洪水加以考驗,加上目前材料來源有限,各單位推廣時,宜選擇單一地點試辦,避免破壞原有生態。

八、結語

近年來生態工法已普遍受到重視,對於熟悉鋼筋混凝土的我們而言,實屬一個陌生且充滿挑戰的領域;然而,卑南溪坡陡流急,豐枯水期流量差異大,枯水期甚至會有局部河段斷流,故要施作生態工法難度更高。以往參觀許多成功案例,均為緩流河川,或山區小野溪,環境差異大,無法引用。如今發現本工法竟能適用於急流河川,並經團隊人員努力將之傳承、轉化、生根成在地工法,這過程是身為水利工程人員感到驕傲的地方。本人有幸逢此難得機緣,受長官垂愛奉派為主辦工程司,於實際執行時受教於台、日等專家學者甚鉅,深表感謝。此外要特感謝本工程全程參與規劃及設計之財團法人農業工程研究中心陳獻博士及周岠峰技師,以及一直關心台灣生態環境之清大曾晴賢教授及其友人廖聖福老師等無私的協助,同時臺華營造戴千萬老闆、戴我明主任全力支持更居功厥偉。最後,本人希望經由此案例的說明,拋磚引玉,並希望各方賢達不吝指教。

參考文獻

1.「木梢沈床工及柳枝工之施工技術教材」,中村俊六教授著、陳獻博士譯。

2.「公路排水設計規範」,(2001)。