再談『也問鋼筋施工』

陳正平 技師

懸臂橋柱頂端之自由端處,主鋼筋頂部彎鉤左、右二邊的鋼筋到柱頂收尾時,左右兩排的鋼筋全彎向中間,形成一排緊密排列之鋼筋網,澆置混凝土時,除了水份與砂可以通過外,其餘粗、細石料,勢必無法由上往下通過,造成混凝土品質堪慮。本文作者分別從力學與規範角度進行探討,最後並提出結論,值得關心鋼筋施工的工程界同好參考。

技師報第346期羅玉良技師曾撰文提出鋼筋施工之疑義就教於技師報,筆者當時雖曾想即時參與討論,但因當時工作忙碌而作罷。近因奉第七屆「結構審查委員會」張清雲主委指派為台灣省土木技師公會制訂「鋼筋混凝土結構標準圖」,制訂工作業於日前完成並於96年會員大會中分送會員參考。在標準圖制訂討論會時,有討論及相關問題,因而使筆者又想起羅技師之疑義尚未回應,因此提筆撰此文供技師同仁參考,若有不當之處尚請不吝指正。

羅技師所提出之鋼筋綁紮彎鉤細部之疑義摘要如下:

「照片中所示之橋墩,其主鋼筋間之間距的決定與鋼筋直徑有關,這是鋼筋混凝土的基本學識,然而照片上橋墩主鋼筋頂部彎鉤左、右二邊的鋼筋到柱頂收尾時,左右兩排的鋼筋全彎向中間,形成一排緊密排列之鋼筋網,澆置混凝土時,除了水份與砂可以通過外,其餘粗、細石料,勢必無法由上往下通過,而混凝土搗實振動機如何振動呢?要碰著鋼筋還是貼著模板振動?要不然就是臨時加點水,增加混凝土的流動性,那就是造成水灰比過高致降低混凝土強度。上述之例,現場工程人員事前是否有權更改鋼筋彎鉤方向,若沒有與監工及設計人員互相溝通後,再行變更設計,則往後法律上的責任歸屬,不就令人難以釐清嗎?」。羅技師亦曾往訪主管單位之鎮公所,就相關疑義就教於承辦官員,所得答覆是「不成問題,不必更改鋼筋彎鉤,全民監工,施工沒問題。」是以,將該施工疑問,就教於技師報。

|

|

|

照片一 新竹縣關西鎮東安新拱橋橋柱柱頂鋼筋彎鉤綁紮情形

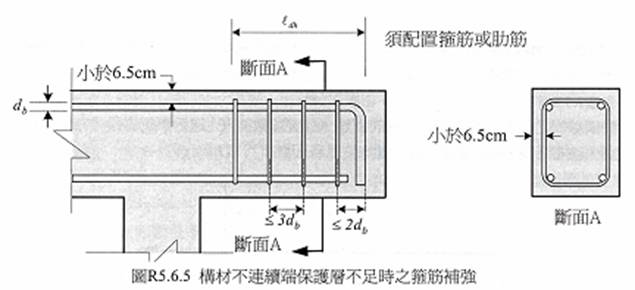

筆者認為相關問題應從力學需求及規範的角度談起,現行「結構混凝土設計規範」第五章「鋼筋之伸展與續接」第5.6節「受拉鋼筋標準彎鉤之伸展」中5.6.4小節有規定「在構材不連續端內之標準彎鉤,其兩側面及頂面或底面保護層小於6.5cm時,其彎鉤之全部伸展長度l dh須被間距≦3db之箍筋或肋筋所圍封;db為彎鉤鋼筋之直徑。」。然而該(第5.6.4小節)規範解說中却敍明「本節係對簡支梁二端或懸臂梁(或牆)自由端,或構材不在接頭另一面延伸之端部彎鉤作約束……」。

前述規定之目的應係在保護梁構材之受拉鋼筋終止於不連續端之梁、柱接頭內,或突出梁、柱接頭區之標準彎鉤,此種情況受拉鋼筋之錨定彎鉤受力較大,因此為確保其錨定效率達受力需求,必須依該節所規定之箍筋或肋筋加以圍封。當受拉鋼筋錨定彎鉤之兩側面保護層(垂直於彎鉤平面)及其頂面(或底面)保護層(位於彎鉤平面)均較薄時,則受拉彎鉤常有劈裂其周邊混凝土之虞,尤其是在受拉鋼筋錨定彎鉤須達鋼筋之全應力之情況更為可能發生劈裂周邊混凝土之現象。故在鋼筋周邊混凝土提供之束制較小時,就必須使用箍筋來改善彎鉤周邊之束制條件(見圖一所示)。然而於簡支梁兩端或是懸臂梁(或牆)自由端等位置,彎矩及鋼筋受力之理論值均為零,此句話(5.6.4小節)是否適用則有待商榷。為避免因規範解說條文語意不明或錯誤,而導致規範主文之應用錯誤,玆分別就力學需求及規範規定二方面探討如下:

1.力學需求方面

一般鋼筋混凝土構架之外跨梁之外端鋼筋係終止於外柱之梁、柱接頭內,依規範第15.6.1.1條之規定:「接頭面上梁撓曲拉力鋼筋之應力,應假設為1.25fy」,由此可見此處係鋼筋受力最大之臨界位置,因此該受拉鋼筋須有良好的錨定措施。若在一般層之情況,終止於接頭內之梁鋼筋,會按第15.6.1.3條之規定延伸至柱或邊界構材之圍束核心區之另一面。因此,其標準彎鉤之兩側面及頂面(或底面)保護層厚度均會大於6.5cm,所以沒有規範第5.6.4小節之問題;只有在頂層梁、柱接頭之頂層鋼筋或,頂層鋼筋突出接頭區外錨定之情況才會有其中之一(兩側面或頂面)或二者之保護層均小於6.5cm之現象(見圖一所示),但此時若非二者之保護層均較薄時(頂層筋位於樓版厚度範圍內),亦不須以5.6.4小節之緊密箍筋或肋筋作圍封。至於簡支梁兩端或是懸臂梁自由端等位置,一般情況,其端部彎矩之理論值為零,以全部鋼筋或部份鋼筋作彎鉤錨定已偏保守,更無須以箍筋或肋筋緊密圍束。其他情況,諸如托架(牛腿)自由端、斜坡或階梯基腳、深梁等構材之外端鋼筋終止處,其受拉應力仍高之情況,才必須以標準彎鉤錨定,且應從其所屬各章節之規定,與第5.6.4節無直接關聯。

2.規範規定方面

(1)規範第5.11.3小節之規定:「鋼筋彎起或截斷,除在簡支梁支承處及懸臂梁自由端外,須超過該筋不須承受撓曲應力處向外延伸至少一個有效深度d,且不小於12db。

(2)規範第5.11.5.3小節之規定:「鋼筋為D36或較小者,在切斷鋼筋處之連續鋼筋面積不小於受撓所需面積之二倍,且剪力未超過該處構材抗剪強度之3/4,否則受撓鋼筋不得在受拉區終止。

(3)規範第5.11.6小節之規定:「受撓構材若其鋼筋應力不與彎矩成正比,如斜坡基腳、階梯基腳、托架、深梁、或受拉鋼筋與混凝土受壓面不平行之構材,其受拉鋼筋之端部應有適當之錨定。…」。

(4)規範第5.12.1小節之規定:「簡支構材正彎矩鋼筋至少須有1/3……沿同一構材面伸入支承內15cm以上」。

(5)規範第5.12.4小節之規定:「深梁之正彎矩鋼筋在簡支承處須延伸過支承面予以錨定,使其能在支承面承受降伏應力fy。正彎矩鋼筋於深梁內支承處須與鄰跨之鋼筋連續或續接」。

圖一 梁、柱接頭錨定鋼筋突出接頭區之情況,其l dh之計算應改從梁、柱接頭之交界柱面起算。

結論

(1)由以上相關條文相互印證可知,正常情況之簡支梁支承處及懸臂梁(或牆)自由端,其彎矩之理論值為零,因此無需對簡支梁兩端或懸臂梁(或牆)自由端,以規範5.6.4節之緊密箍筋作圍束。至於在簡支承或懸臂梁(或牆)自由端處,是否須作彎鉤錨定,則須檢核撓曲握裹應力(u)之結果而定。

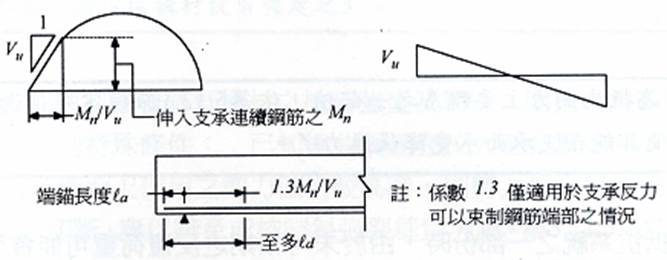

u = V/jdΣo,其中jd為彎矩力臂,而Σo為鋼筋標稱周長之總和。由上式顯示在簡支承或懸臂梁(或牆)自由端處,若剪力大(V大)、鋼筋量少(Σo小)或鋼筋尺寸較大(Σo小)時,其撓曲握裹應力值均可能偏高。由於橋柱頂端簡支承處之彎矩為零(鋼筋需求量較少),而其剪力可能較大,因而撓曲握裹應力需求可能較高,故應予控制撓曲握裹應力值。依前式檢核結果若撓曲握裹應力值小於端錨握裹應力,則認屬合宜。故令(V/jdΣo)≦(As fy/l d Σo),由上式可得l d≦Mn/Vu 。若在簡支承處繼續向外延伸一長度l a,將有助於避免撓曲握裹破壞。所以受張鋼筋直徑之選用須依規範第5.12.3小節之規定,使該筯計算之l d 值符合:l d≦Mn/Vu+l a ,其鋼筋終端在受壓反力區內Mn/Vu得增加30%(示意圖見圖二所示)。其中,

l d=依第5.3節計算發展出fy所需之發展長度。

Mn=假定支承斷面所有鋼筋應力均達fy時之彎矩計算強度(不須使用強度折減因數ψ)。

Vu=支承斷面所受之設計剪力。

l a =簡支承中心外之錨定長度。

簡支承處若採用下列措施較容易滿足撓曲握裹應力檢核:

a、選用數量較多但尺寸較小之鋼筋以降低伸展長度l d需求。

b、保留較多之連續鋼筋穿過簡支承處以增加Mn。

c、在簡支承處繼續向外延伸一長度l a或作標準彎鉤錨定。

圖二 簡支承或懸臂梁(或牆)自由端處撓曲握裹應力檢核模式

(2)由以上探討顯示,照片一所示懸臂橋柱頂端之自由端處不須符合規範第5.6.4小節所述之情況;至於是否須作彎鉤錨定,則端視依圖二之模式檢核撓曲握裹應力(u)之結果而定,依檢核結果來決定是否可取消全部彎鉤或隔根作彎鉤錨定,以解決因施工困難而致影響工程品質的問題。若懸臂橋柱頂端之主筋必須全數作彎鉤錨定時,則建議可改用180o彎鉤或主筋頂部不作彎鉤改以“ㄇ”形箍筋圍封,其二腿並與主筋間保有搭接長度來替代,以減低澆置混凝土時之阻礙情況(見圖三所示)。

國內有關結構工程相關規範之修訂總是跟不上時代,此種專業性之規範建議主管機關應交由相關之專業技師團體結合學術單位作經常性之修訂,才不至於明知有誤卻礙於法律效力及責任問題而無法更正。

圖三 端部彎鉤替代方案